PHが適正値に納まってる水槽のメニーバータイガーさん↑

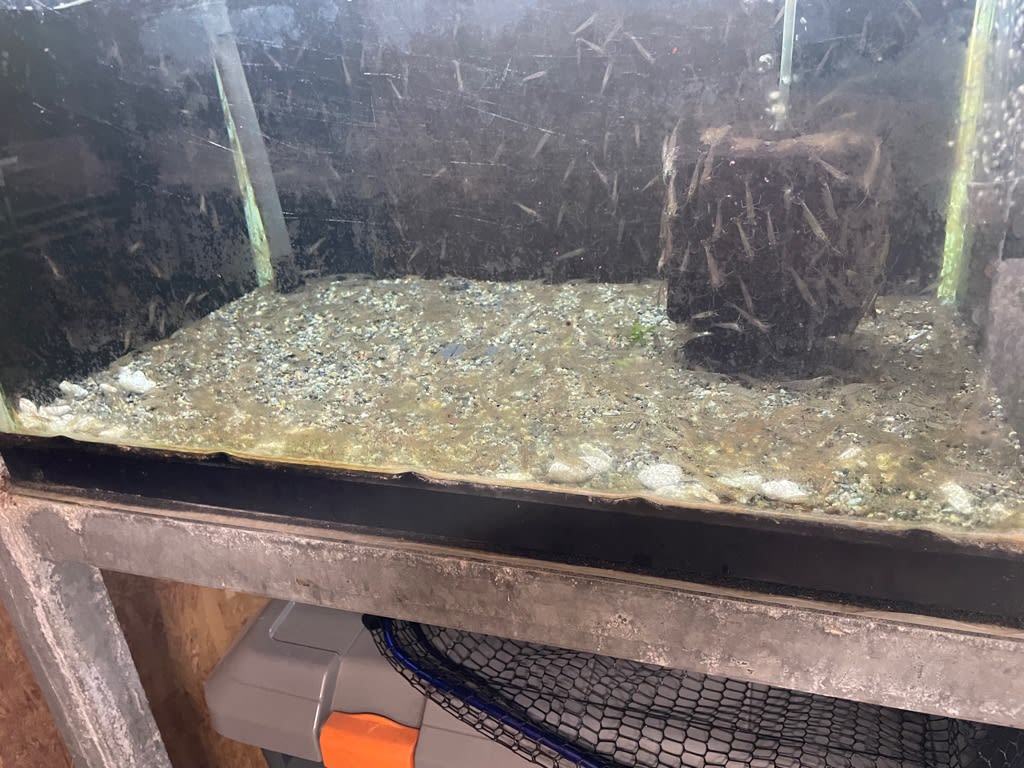

PHが下がり過ぎてる水槽のメニーバータイガーさん↑

左右の水槽共に20%未満の少量水換えし

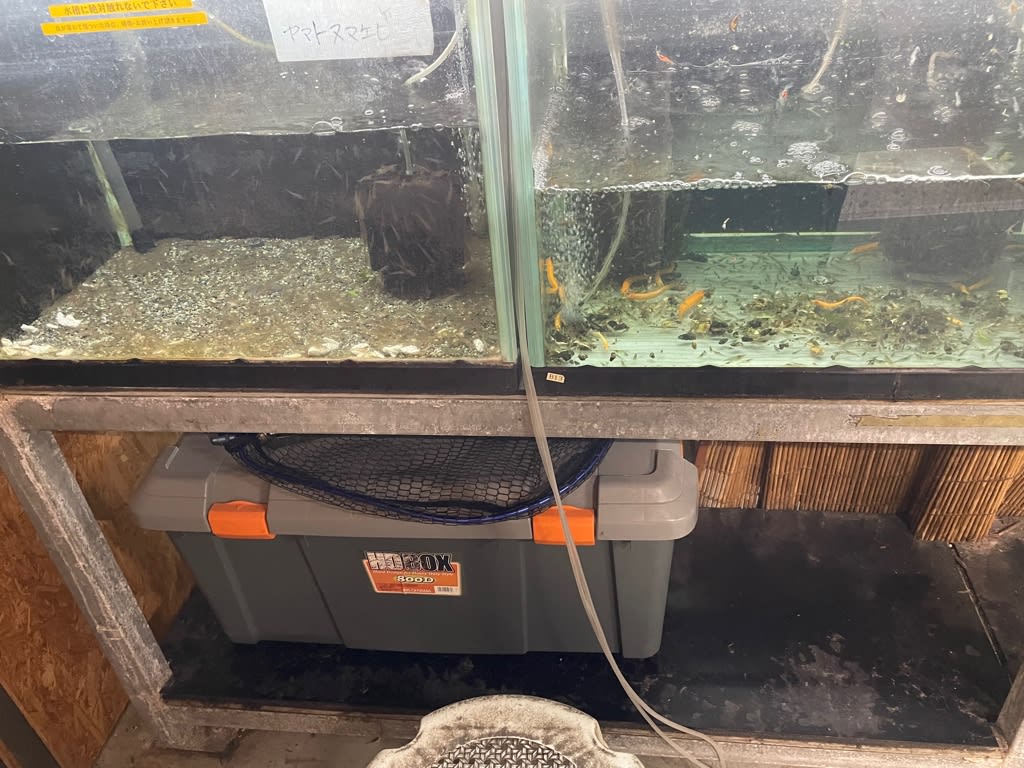

足し水を行った直後から、右の水槽は水が白濁を始める↑

右隣のアポロシャーク水槽は水換え無し。

左隣のPH低下していた水槽と比較すると透明度がかなり違いますよね。

メニーバータイガーの様子を見てPHが相当下がってると予測できますんで、PH測定をしたいところだけど計測器を持ち歩いていないワテクシ(*´-`)

そんな時は10%とか20%以内の少量の水換えをすると、上の画像の様に水の白濁具合で簡易的にPHを予測する事も可能です。

今回の場合で言えば、PH7程度の新しい水を全水量の20%未満、ゆっくり足し水しただけでこれだけ白濁したからPHは余裕で5を下回ってると推測できます。

なので、魚の安全を考慮して水換え&足し水はここまでにしておいてカキガラを投入してゆっくりとPHを上昇させる処置してその日は終了。

翌日以降にPHが上がってしまえば

水換えしても全然大丈夫。

PHの下げ止まり値がどうなるかは

翌日以降にチェックするしか方法はないのだけど、翌日白濁が治って、20%未満の水換えしても白濁が起きなければPH6以上には上がってる証拠だからある意味安全圏と認識しても良い。

逆に前日同様に白濁するなら全然カキガラの量が足りてない証拠になりますんで、前日同様にそれ以上の水換えは辞めてカキガラ増量して、翌日にまた同じことをして確認ね。

そんな作業をしてPHを安全圏にゆっくりと持ち上げても、魚には相当な粘膜ダメージが出ている可能性がありますんで、白濁しなくなってからアクアセイフなどの粘膜保護剤で予防的に病気の発生抑止や発生規模の最小化をしておくとなお良き٩( 'ω' )و

ちなみにアクアセイフはPHをめっちゃ短期的に上昇させますんで、水槽のPHが極端に低い時には使う事で逆にPHショックを引き起こす原因にもなりますから、その辺りの知識も連動して覚えておくと良いです。

連動して考える事をもう一つ書くと

この場合は低PHからPHが上昇した事で

魚の粘膜が一旦ドバッと剥がれ落ちます。

その際に雑菌などから体を守るバリア機能が一時的に失われる為、初回の処置から2日以内にヒレ先が数ミリ溶けたり、水カビ病の発生が考えられます。

どちらの症状であっても水換えで

清潔な水質環境が復活には重要となりますので、2日、3日経過してもまだPH低下状況だとPHの高い水道水で水換えできずに治療が進みません_(┐「ε:)_

なので、PHの安定化は基本どんなに遅くても3日以内の完結が重要となります。

PH低下を見つけたら当日中に一気に上げるのは、PHショックのリスクが高すぎて怖いけど3日も4日もかけてちゃダメよーって話でした。

最後に・・・白濁の原因は大半がPHショックでお亡くなりになった濾過槽内のバクテリアさんの浮遊死体ね🥺🥺