先日、オーロラを見にノルウェー北部とスウェーデン北部に行ってきました。目的地は「北欧屈指の晴天率」らしいスウェーデンのアビスコ。日テレ系列の「世界!弾丸トラベラー」という番組で菅野美穂さんがオーロラを見に訪れるなど、日本でも知名度が上がっているようです。アビスコは、全長70km、面積330平方kmを誇る巨大なトーネ湖畔にある国立自然公園を中心とした地域で、夏はハイキング、冬はオーロラ観測に最適な地としてヨーロッパでは人気があります。周囲をフィヨルドで囲まれた巨大なトーネ湖上空にオーロラが輝く様子は、まさに息を呑む絶景でしょう。アビスコにはオーロラ観測用の国営山小屋"オーロラスカイステーション"(菅野美穂さんがオーロラを見たのも、この山小屋)があります。公式webサイトには日本語もあり、上空の様子を5分おきに撮影する"ライブカメラ"でオーロラの映像も楽しめます。

そのアビスコに向かう手段としては、スウェーデンの首都ストックホルムから電車で向かうか、飛行機でキルナまで行って電車に乗り換えるのが一般的なようです。しかし、ストックホルム発の電車は時間がかかり、キルナ発着の飛行機と電車の接続も悪いなど、交通の便が良いとは言えません。オーロラに出会える確率を最大限に高めるにはレンタカーによるフットワークが不可欠であることから、キルナでレンタカーを借りるのもお勧めですが、レンタカーを借りるならノルウェーのナルヴィクも穴場です。ハシュタ/ナルヴィク(Harstad/Narvik)空港(別名:エヴェネス(Evenes)空港)とオスロ空港間は、スカンジナビア航空やノルウェージャン・エアシャトル(格安航空)の便が豊富にある上に、風光明媚なフィヨルドを堪能しながらアビスコまで1時間半で行くことができます(キルナ~アビスコ間も1時間半程度)。レンタカーで国境を越えるといっても粗末な小屋を通り過ぎるだけですし、道路状況はノルウェー側の方が運転しやすいため、アビスコに向かうならノルウェールートもお勧めです。

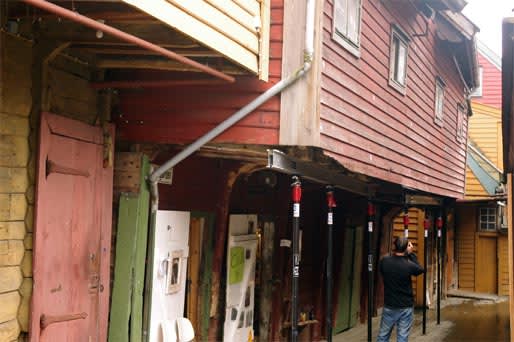

そんなわけで、世界一美しいとも言われるロフォーテン諸島の根本に位置し、フィヨルドの真っ直中にあるハシュタ/ナルヴィク空港に向かいます。飛行機は剣山のようなフィヨルドの合間を縫うように飛んでいきます。

ハシュタ/ナルヴィク空港には、北欧の田舎町にしては珍しく日本製のATハイブリッド車が常備してあります。物価が高く給油施設も乏しい北極圏の山奥では、燃費と車の信頼性は非常に重要です。

ハシュタやナルヴィクでも、もちろんオーロラを見ることができます。アビスコの天気がイマイチの時もハシュタやナルヴィクは晴れていることがありますので、そういう意味でもノルウェールートがお勧めです。今回はアビスコに向かう途中の山道(ノルウェー側)で早くもオーロラに遭遇。

(PENTAX k-30 with SAMYANG 14mm F2.8: ISO500/15-20sec./F2.8)

風力発電用の巨大風車(赤く光っている建造物)と月とオーロラは、なかなか珍しい組み合わせです。

今回の宿泊地は、スウェーデン国境を1kmほど越えたRiksgränsenという地区にあるアパートメント。ホテルというよりはスキー場の麓にある民宿といった施設で、自炊道具が揃った小綺麗な客室と日曜も開いているスーパー、アットホームな雰囲気にレストランまで併設という、予想以上に良い施設でした。そしてスーパーには何とインスタントラーメン「出前一丁・カレー味」まで置いてありました。「雪山といえばラーメンかカレー!」というウィンタースポーツの定番が、こんなところにまで浸透していました。

このRiksgränsenはアビスコまで20km、車で15分の距離にありますが、実はアビスコに勝るとも劣らない晴天率を誇ります。実際、今回の旅行期間中はアビスコは一度も晴れず、オーロラ観測はRiksgränsenがメインでした。ホテルからアビスコ側に車で数分行くと、大きめのパーキングエリアがあります。湖に面して北側に視界が開けており、オーロラ観測には打って付けです。以下のオーロラは全てこの場所から観測したものです。その美しさは筆舌に尽くしがたく、実際に見ていただくのが一番です。

(PENTAX k-30 with SAMYANG 14mm F2.8: ISO500-800/15-30sec./F2.8)

周囲に人工光源がなく空気が澄んでいるためか、トロムソで見たオーロラよりも発色が良く鮮やかでした。そして息を呑むほど星が綺麗で、オーロラ越しに満天の星空が透けて見えます。曇天でもキャンセルの利かないアビスコのオーロラスカイステーションに賭けるお金があれば、レンタカーを借りて臨機応変にオーロラを追った方が遙かに効率的で安上がりだと、個人的には思います。

そして最後に、トーネ湖の南端(キルナ側)で連続撮影したオーロラを動画(YouTube)にしました。実際のオーロラは比較にならないほど滑らかでダイナミックですが、何となく雰囲気は掴んでいただけると思います。

(PENTAX k-30 with SAMYANG 14mm F2.8: ISO1000/5sec./F2.8/50-70frames with 3sec. interval)

<オーロラ観測のメモ>

ここからはオーロラ観測に役立ちそうな情報をご紹介します。今回の旅の最低気温は-28度でしたが、このような極寒環境では予想もしなかった事態が発生します。これからオーロラを見に行く方のご参考になれば幸いです。それ以外の方には面白くも何ともありませんので、ご了承下さい。

実際の服装

上半身:長袖シャツ+長袖ニット+インナー用ダウン+スキーウェア+貼るカイロ

下半身:ヒートテックももひき+綿の七分丈パンツ+スウェット+スキーウェア+貼るカイロ

頭部:総フェイクファーの耳付き帽子+フェイスマスク

→フェイクファーは凍結してカメラのファインダーに付着してしまったのでお勧めしません。また、フェイスマスクが薄手だと吐息でカメラのファインダーやモニタが結露・凍結します。

手:スマートフォン対応の薄い手袋+スキー用レザーミトン

→後述の通りスマートフォンで天気予報やオーロラ情報を確認するため、タッチパネル操作が可能な手袋をインナーとして着用。スマートフォンを使用しない場合でも、カメラや三脚を素手で触ると凍結して離せなくなる可能性があるので、指先を動かしやすいインナー手袋は必須です。

足:普通の靴下+ウールの靴下+貼るカイロ

靴:外側ラバー加工、内側総起毛のスノーブーツ

→防水加工と起毛は必須。起毛していないレザー素材等だと、足から出る水蒸気が靴内で結露し、靴内部が凍結して凍傷になります。

カメラ

カメラ本体:僕のPENTAX k-30、同行者のPENTAX k-rともに、マイナス28度でも問題なく稼働しました。ただし、-10度まで動作が保証されているk-30の方が稼働時間が長かった気がします。また室内撤収時には、シリカゲルを入れた真空機能付きジップロックに入れて密封した上で、マフラーなどにくるんで徐々に室温に馴染ませました。

稼働時間:撮影状況にもよりますが、k-30だと付属のバッテリーで稼働時間30分ほど、リチウム電池だと45分程度でした。動画用のインターバル撮影ではリチウム電池で150コマ程度でした。

レンズ:F値2.8以下、焦点距離がAPS-Cサイズで18mm以下のものがあると良いと思います。ピントは無限遠にし、実際にピントが合っているかどうかを事前に確認(ファインダーが凍結して確認できない場合があるため)して、マスキングテープ等で固定することをお勧めします。レンズによっては無限遠に設定してもピントが合っていない場合があります。実際、ピント確認せずに急遽使用した予備レンズは、無限遠でもピントが合っておらず、撮影した写真は全てピンボケでした。

三脚:しっかりしたもので、できれば自由雲台のものをお勧めします。僕は持ち運びやすい低価格の軽量三脚を持って行きましたが、低温のため金属の柔軟性が低下して脚が1本折れ、プラスチックの留め具も割れました。破損してしまっては全く意味を成しませんので、堅牢なものを強くお勧めします。また軽量の三脚は風で画像/映像がブレます。動画を見れば実際にブレているのがお分かりいただけると思います。さらに、起伏に富む雪面で撮影ポイントを変えながら撮るので、あらゆる角度の調節が簡単にできる自由雲台があると便利です。

その他:ブロアーとブラシがあると便利です。レンズに付着した雪や埃を手袋着用の手ではらったり、息で吹き飛ばそうとすると、微量の水蒸気がレンズに付着して瞬時に凍結します。一度凍結してしまうと、再び撮影可能になるまでに相当の時間がかかります。レンズに付着したゴミ等はブロアーとブラシで取ることを強くお勧めします。

その他の装備

懐中電灯:人工光源が全くないので懐中電灯は必須です。金属製の筐体を介して電気を流すタイプの懐中電灯は、低温により伝導効率が悪くなるためか、全く使い物になりませんでした。プラスチック製のものや低温環境でも使用可能なアウトドア用のものをお勧めします。

方位磁針:オーロラは北の空に出現し、次第に空一面と広がっていくことが多いです。オスロで買ったオモチャのような方位磁針("city use only"と標記された簡易方位磁針)でも凍らず機能しました。

液体類:飲み水はもちろん、コンタクト用の目薬なども凍るので注意が必要です。

情報

良く当たる各地域の時間帯別天気予報(僕は"Weather+"と"AccuWeather"を併用)、オーロラ予報(アラスカ大学版、ノルウェーのテレビ局版)、オーロラ関係のTwitter情報("太陽活動速報"、""宇宙天気ニュース"、"Aurora_Alerts")、iPhone用オーロラ情報アプリ(Aurora Forecast)を使用。山岳部でも3G回線が使用でき、2Gを含めると圏外の地域はほとんどありませんでした。

(2013年5月29日:画像を圧縮jpgではなくpngで圧縮し直して画質を向上させました)

そのアビスコに向かう手段としては、スウェーデンの首都ストックホルムから電車で向かうか、飛行機でキルナまで行って電車に乗り換えるのが一般的なようです。しかし、ストックホルム発の電車は時間がかかり、キルナ発着の飛行機と電車の接続も悪いなど、交通の便が良いとは言えません。オーロラに出会える確率を最大限に高めるにはレンタカーによるフットワークが不可欠であることから、キルナでレンタカーを借りるのもお勧めですが、レンタカーを借りるならノルウェーのナルヴィクも穴場です。ハシュタ/ナルヴィク(Harstad/Narvik)空港(別名:エヴェネス(Evenes)空港)とオスロ空港間は、スカンジナビア航空やノルウェージャン・エアシャトル(格安航空)の便が豊富にある上に、風光明媚なフィヨルドを堪能しながらアビスコまで1時間半で行くことができます(キルナ~アビスコ間も1時間半程度)。レンタカーで国境を越えるといっても粗末な小屋を通り過ぎるだけですし、道路状況はノルウェー側の方が運転しやすいため、アビスコに向かうならノルウェールートもお勧めです。

そんなわけで、世界一美しいとも言われるロフォーテン諸島の根本に位置し、フィヨルドの真っ直中にあるハシュタ/ナルヴィク空港に向かいます。飛行機は剣山のようなフィヨルドの合間を縫うように飛んでいきます。

ハシュタ/ナルヴィク空港には、北欧の田舎町にしては珍しく日本製のATハイブリッド車が常備してあります。物価が高く給油施設も乏しい北極圏の山奥では、燃費と車の信頼性は非常に重要です。

ハシュタやナルヴィクでも、もちろんオーロラを見ることができます。アビスコの天気がイマイチの時もハシュタやナルヴィクは晴れていることがありますので、そういう意味でもノルウェールートがお勧めです。今回はアビスコに向かう途中の山道(ノルウェー側)で早くもオーロラに遭遇。

(PENTAX k-30 with SAMYANG 14mm F2.8: ISO500/15-20sec./F2.8)

風力発電用の巨大風車(赤く光っている建造物)と月とオーロラは、なかなか珍しい組み合わせです。

今回の宿泊地は、スウェーデン国境を1kmほど越えたRiksgränsenという地区にあるアパートメント。ホテルというよりはスキー場の麓にある民宿といった施設で、自炊道具が揃った小綺麗な客室と日曜も開いているスーパー、アットホームな雰囲気にレストランまで併設という、予想以上に良い施設でした。そしてスーパーには何とインスタントラーメン「出前一丁・カレー味」まで置いてありました。「雪山といえばラーメンかカレー!」というウィンタースポーツの定番が、こんなところにまで浸透していました。

このRiksgränsenはアビスコまで20km、車で15分の距離にありますが、実はアビスコに勝るとも劣らない晴天率を誇ります。実際、今回の旅行期間中はアビスコは一度も晴れず、オーロラ観測はRiksgränsenがメインでした。ホテルからアビスコ側に車で数分行くと、大きめのパーキングエリアがあります。湖に面して北側に視界が開けており、オーロラ観測には打って付けです。以下のオーロラは全てこの場所から観測したものです。その美しさは筆舌に尽くしがたく、実際に見ていただくのが一番です。

(PENTAX k-30 with SAMYANG 14mm F2.8: ISO500-800/15-30sec./F2.8)

周囲に人工光源がなく空気が澄んでいるためか、トロムソで見たオーロラよりも発色が良く鮮やかでした。そして息を呑むほど星が綺麗で、オーロラ越しに満天の星空が透けて見えます。曇天でもキャンセルの利かないアビスコのオーロラスカイステーションに賭けるお金があれば、レンタカーを借りて臨機応変にオーロラを追った方が遙かに効率的で安上がりだと、個人的には思います。

そして最後に、トーネ湖の南端(キルナ側)で連続撮影したオーロラを動画(YouTube)にしました。実際のオーロラは比較にならないほど滑らかでダイナミックですが、何となく雰囲気は掴んでいただけると思います。

(PENTAX k-30 with SAMYANG 14mm F2.8: ISO1000/5sec./F2.8/50-70frames with 3sec. interval)

<オーロラ観測のメモ>

ここからはオーロラ観測に役立ちそうな情報をご紹介します。今回の旅の最低気温は-28度でしたが、このような極寒環境では予想もしなかった事態が発生します。これからオーロラを見に行く方のご参考になれば幸いです。それ以外の方には面白くも何ともありませんので、ご了承下さい。

実際の服装

上半身:長袖シャツ+長袖ニット+インナー用ダウン+スキーウェア+貼るカイロ

下半身:ヒートテックももひき+綿の七分丈パンツ+スウェット+スキーウェア+貼るカイロ

頭部:総フェイクファーの耳付き帽子+フェイスマスク

→フェイクファーは凍結してカメラのファインダーに付着してしまったのでお勧めしません。また、フェイスマスクが薄手だと吐息でカメラのファインダーやモニタが結露・凍結します。

手:スマートフォン対応の薄い手袋+スキー用レザーミトン

→後述の通りスマートフォンで天気予報やオーロラ情報を確認するため、タッチパネル操作が可能な手袋をインナーとして着用。スマートフォンを使用しない場合でも、カメラや三脚を素手で触ると凍結して離せなくなる可能性があるので、指先を動かしやすいインナー手袋は必須です。

足:普通の靴下+ウールの靴下+貼るカイロ

靴:外側ラバー加工、内側総起毛のスノーブーツ

→防水加工と起毛は必須。起毛していないレザー素材等だと、足から出る水蒸気が靴内で結露し、靴内部が凍結して凍傷になります。

カメラ

カメラ本体:僕のPENTAX k-30、同行者のPENTAX k-rともに、マイナス28度でも問題なく稼働しました。ただし、-10度まで動作が保証されているk-30の方が稼働時間が長かった気がします。また室内撤収時には、シリカゲルを入れた真空機能付きジップロックに入れて密封した上で、マフラーなどにくるんで徐々に室温に馴染ませました。

稼働時間:撮影状況にもよりますが、k-30だと付属のバッテリーで稼働時間30分ほど、リチウム電池だと45分程度でした。動画用のインターバル撮影ではリチウム電池で150コマ程度でした。

レンズ:F値2.8以下、焦点距離がAPS-Cサイズで18mm以下のものがあると良いと思います。ピントは無限遠にし、実際にピントが合っているかどうかを事前に確認(ファインダーが凍結して確認できない場合があるため)して、マスキングテープ等で固定することをお勧めします。レンズによっては無限遠に設定してもピントが合っていない場合があります。実際、ピント確認せずに急遽使用した予備レンズは、無限遠でもピントが合っておらず、撮影した写真は全てピンボケでした。

三脚:しっかりしたもので、できれば自由雲台のものをお勧めします。僕は持ち運びやすい低価格の軽量三脚を持って行きましたが、低温のため金属の柔軟性が低下して脚が1本折れ、プラスチックの留め具も割れました。破損してしまっては全く意味を成しませんので、堅牢なものを強くお勧めします。また軽量の三脚は風で画像/映像がブレます。動画を見れば実際にブレているのがお分かりいただけると思います。さらに、起伏に富む雪面で撮影ポイントを変えながら撮るので、あらゆる角度の調節が簡単にできる自由雲台があると便利です。

その他:ブロアーとブラシがあると便利です。レンズに付着した雪や埃を手袋着用の手ではらったり、息で吹き飛ばそうとすると、微量の水蒸気がレンズに付着して瞬時に凍結します。一度凍結してしまうと、再び撮影可能になるまでに相当の時間がかかります。レンズに付着したゴミ等はブロアーとブラシで取ることを強くお勧めします。

その他の装備

懐中電灯:人工光源が全くないので懐中電灯は必須です。金属製の筐体を介して電気を流すタイプの懐中電灯は、低温により伝導効率が悪くなるためか、全く使い物になりませんでした。プラスチック製のものや低温環境でも使用可能なアウトドア用のものをお勧めします。

方位磁針:オーロラは北の空に出現し、次第に空一面と広がっていくことが多いです。オスロで買ったオモチャのような方位磁針("city use only"と標記された簡易方位磁針)でも凍らず機能しました。

液体類:飲み水はもちろん、コンタクト用の目薬なども凍るので注意が必要です。

情報

良く当たる各地域の時間帯別天気予報(僕は"Weather+"と"AccuWeather"を併用)、オーロラ予報(アラスカ大学版、ノルウェーのテレビ局版)、オーロラ関係のTwitter情報("太陽活動速報"、""宇宙天気ニュース"、"Aurora_Alerts")、iPhone用オーロラ情報アプリ(Aurora Forecast)を使用。山岳部でも3G回線が使用でき、2Gを含めると圏外の地域はほとんどありませんでした。

(2013年5月29日:画像を圧縮jpgではなくpngで圧縮し直して画質を向上させました)