いま一般的に執り行われている仏式の葬儀法要がわずか一四〇年ほど前といったが、それ以前の僧侶が何をしていたのか、寺院はどのように社会的に機能していたのだろうかと、素朴な疑問がのこる。さきに戸籍法制定のところでふれたように、それまでは江戸幕府の三奉行の一つで、寺社奉行の監督下で宗門人別帳(村の宗門改め帳簿、後の人別帳)・寺請制度(キリシタン信徒ではない証明)という公的な職務を担っていたことなどは分かる。

またこの明治政府の法改正で興味深いことは、寺社における医薬の販売(施薬)、医療行為(施療)を禁じるために、明治七年六月に「医療・服薬を妨害する禁厭(まじない)・祈祷(おはらい)の取締」を実施したことである。明治政府は維新直後の廃仏毀釈に加えて、幕藩体制を支えた仏教と一緒に養生医療(和漢方など医療)を払拭するため、治療医学としての西洋医学を導入採用したのである。

それまでの世間の人びとといえば、往々病気になれば漢方医を受診して漢方薬などを施薬されていたように思いがちであるが、実際には病気なれば寺社へと詣でては、養生医療を受診し護符をもらい、加持祈祷をして病気の回復を祈願していたのが現状だった。しかし、このような寺社における施薬や施療など養生医療の行為は、さきの幕藩体制と同様に敵対文化として弾圧され、さらに西洋医学者によって「陰陽五行説に基づいた疾病観や祈祷は迷信で愚者の行為である」と退けられながら、一方的に西洋の治療医学へと塗り替えられてしまったのである。

ここでこの流れの実際を日蓮門下に流布していた祈祷修法(病気平癒の加持祈祷と護符などの施薬を行う作法のこと)の歴史から眺めてみよう。まず江戸初期には積善房の身延流(山梨県南巨摩郡)と遠壽院・智泉院の中山流(千葉県市川市)の二大門流を形成していたが、これらの内で積善房と智泉院の門流は、幕末から明治時代にかけて吹き荒れた廃仏毀釈によって廃絶されている。この廃絶の決め手になるのが、さきの明治七年の取締である。

その吹き荒れた嵐の中にあって、辛うじて法灯を存続できたのは中山門流の遠壽院流のみであった。その理由は当時遠壽院(遠壽院加行所)の住職伝師であった朝田日光師が、遠壽院流の祈祷相伝である毒消しの護符(秘妙符)を服用して「毒薬を飲んでも死にいたらなかった」からだという。何とも無謀な話ではあるが、これによって千葉県知事の医薬品扱い許可の鑑札を賜り廃絶いたらなかったと伝わっている。荒唐無稽のような話であるが、毒薬を飲んだ話の真贋は別にして、その当時は医薬品扱い許可の鑑札がなければ、寺社などの施薬や施療といった医療行為が厳重に禁止されていたということである。

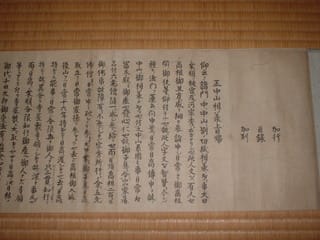

ところで、このような養生医療の中で、僧侶や寺院が担ってきた癒しの実際はどのようなものだったのか。とくに明治七年の取締が実施されててから以降、日蓮門下の祈祷相伝を一手に担うことになる遠壽院が明治三年六月に発した「祈祷改正規則之掟」には、面白い文言が見え隠れしているので、これを挙げよう。

この改正規則によれば、明治維新後に寺社で行われていた施薬や施療などの医療行為の扱いをどうしたものか、苦渋の選択を迫られていることが見てとれる。規則の文言は、まず祈祷相承の権威性については伝師(相伝の師)に対する制誡厳重を誓わせながら、業病や狂気というから現代でいえば原因不明の奇病や精神病などに対する平癒の加持祈祷を依頼された場合には、「遠壽院住職伝師の指示を仰ぎ勝手に執行してはならない」という注意書きがみえる。

しかし、実際には勝手に加持祈祷が行われたようで、この改正規則には別記が追加され、加持祈祷の修練で遠壽院行堂へと入行を志す者は「総じて一ヶ寺の住職であること、また権中講義以上の僧階で、僧侶になってから(法臈)二〇年以上経ている者にかぎり試験の上」と入行者の規定が厳しく改められている。

さらにこの改正規則には「止観病患境により修学し、怠慢なく苦修練行によって色心清浄にすべきこと」という興味深い一項が挙げられている。そして、その「止観病患境依修学無怠慢」には、わざわざ朱墨の傍線がうたれている。これによって何がわかるかといえば、遠壽院加行所における一百日間の苦修練行が「止観病患境」に則って行われていたという事実である。

一般的に加行所(加行[prayoga]とは、ある一定期間の修行こと、ここでは修行道場をいう)で切磋琢磨される修行のようすは祈祷相承などの相伝ごとであり、門外不出で世間の目にふれることはまずない。そこで「止観病患境により修学し」とあるから興味深いのである。まずこの「止観病患境」が何かといえば、文献的には中国六世紀に天台大師智によって撰述された『摩訶止観』という修行の指南書、その第七章「修正止観」第三節「観病患境」のことで、とくにその時代の養生医療である和漢方とも密接に関わるものである。加行所ではこのような養生医療の病因論に従いながら苦修練行が実施され、加持祈祷などの癒しの実際が相伝されていたということは大変に興味深い事実である。これによって葬式仏教以前の僧侶や寺院が果たしていた役割として、その時代の養生医療の一翼を担っていたことが見えてくるからである。

またこの明治政府の法改正で興味深いことは、寺社における医薬の販売(施薬)、医療行為(施療)を禁じるために、明治七年六月に「医療・服薬を妨害する禁厭(まじない)・祈祷(おはらい)の取締」を実施したことである。明治政府は維新直後の廃仏毀釈に加えて、幕藩体制を支えた仏教と一緒に養生医療(和漢方など医療)を払拭するため、治療医学としての西洋医学を導入採用したのである。

それまでの世間の人びとといえば、往々病気になれば漢方医を受診して漢方薬などを施薬されていたように思いがちであるが、実際には病気なれば寺社へと詣でては、養生医療を受診し護符をもらい、加持祈祷をして病気の回復を祈願していたのが現状だった。しかし、このような寺社における施薬や施療など養生医療の行為は、さきの幕藩体制と同様に敵対文化として弾圧され、さらに西洋医学者によって「陰陽五行説に基づいた疾病観や祈祷は迷信で愚者の行為である」と退けられながら、一方的に西洋の治療医学へと塗り替えられてしまったのである。

ここでこの流れの実際を日蓮門下に流布していた祈祷修法(病気平癒の加持祈祷と護符などの施薬を行う作法のこと)の歴史から眺めてみよう。まず江戸初期には積善房の身延流(山梨県南巨摩郡)と遠壽院・智泉院の中山流(千葉県市川市)の二大門流を形成していたが、これらの内で積善房と智泉院の門流は、幕末から明治時代にかけて吹き荒れた廃仏毀釈によって廃絶されている。この廃絶の決め手になるのが、さきの明治七年の取締である。

その吹き荒れた嵐の中にあって、辛うじて法灯を存続できたのは中山門流の遠壽院流のみであった。その理由は当時遠壽院(遠壽院加行所)の住職伝師であった朝田日光師が、遠壽院流の祈祷相伝である毒消しの護符(秘妙符)を服用して「毒薬を飲んでも死にいたらなかった」からだという。何とも無謀な話ではあるが、これによって千葉県知事の医薬品扱い許可の鑑札を賜り廃絶いたらなかったと伝わっている。荒唐無稽のような話であるが、毒薬を飲んだ話の真贋は別にして、その当時は医薬品扱い許可の鑑札がなければ、寺社などの施薬や施療といった医療行為が厳重に禁止されていたということである。

ところで、このような養生医療の中で、僧侶や寺院が担ってきた癒しの実際はどのようなものだったのか。とくに明治七年の取締が実施されててから以降、日蓮門下の祈祷相伝を一手に担うことになる遠壽院が明治三年六月に発した「祈祷改正規則之掟」には、面白い文言が見え隠れしているので、これを挙げよう。

この改正規則によれば、明治維新後に寺社で行われていた施薬や施療などの医療行為の扱いをどうしたものか、苦渋の選択を迫られていることが見てとれる。規則の文言は、まず祈祷相承の権威性については伝師(相伝の師)に対する制誡厳重を誓わせながら、業病や狂気というから現代でいえば原因不明の奇病や精神病などに対する平癒の加持祈祷を依頼された場合には、「遠壽院住職伝師の指示を仰ぎ勝手に執行してはならない」という注意書きがみえる。

しかし、実際には勝手に加持祈祷が行われたようで、この改正規則には別記が追加され、加持祈祷の修練で遠壽院行堂へと入行を志す者は「総じて一ヶ寺の住職であること、また権中講義以上の僧階で、僧侶になってから(法臈)二〇年以上経ている者にかぎり試験の上」と入行者の規定が厳しく改められている。

さらにこの改正規則には「止観病患境により修学し、怠慢なく苦修練行によって色心清浄にすべきこと」という興味深い一項が挙げられている。そして、その「止観病患境依修学無怠慢」には、わざわざ朱墨の傍線がうたれている。これによって何がわかるかといえば、遠壽院加行所における一百日間の苦修練行が「止観病患境」に則って行われていたという事実である。

一般的に加行所(加行[prayoga]とは、ある一定期間の修行こと、ここでは修行道場をいう)で切磋琢磨される修行のようすは祈祷相承などの相伝ごとであり、門外不出で世間の目にふれることはまずない。そこで「止観病患境により修学し」とあるから興味深いのである。まずこの「止観病患境」が何かといえば、文献的には中国六世紀に天台大師智によって撰述された『摩訶止観』という修行の指南書、その第七章「修正止観」第三節「観病患境」のことで、とくにその時代の養生医療である和漢方とも密接に関わるものである。加行所ではこのような養生医療の病因論に従いながら苦修練行が実施され、加持祈祷などの癒しの実際が相伝されていたということは大変に興味深い事実である。これによって葬式仏教以前の僧侶や寺院が果たしていた役割として、その時代の養生医療の一翼を担っていたことが見えてくるからである。