『算数の教え方教えますMother's math』in東京☛ホームページはこちら

『海外在住のお子様の学習サポート』

☞『海外に暮らす日本のお子さまの学習サポートのブログ』はこちら

☞『海外在住の日本のお子さまのオンライン学習サポートのホームページ』

『長期入院、長期療養のお子様の学習サポート』

☞『長期入院・長期療養のお子様のオンライン学習サポートのホームページ』

今日は比例についてお話します。

昨日のブログ「比例と反比例①」でお伝えしたように

押さえるべきものは

式とグラフの形を知ることだけです 。

。

そして、比例の式とグラフはお子さん達にはとても分かり易いものなので、

始めから問題に触れさせながら理解させるといいです。

比例を教えるには、穴のあいた表がいいですよ~

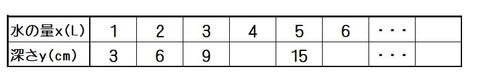

問題1

次の表は、ある入れ物に水を入れたときの

水の量をxL、水の深さycmを表で表したものです。

(1) 表の空らんに適切な数字をいれましょう。

(2) yをxの式で表しましょう。

(1)の表に数を入れることは子どもは好きです、簡単に答えると思います。

「xが4のときは、yは12」

「xが6のときは、yは18」

そして、お子さんがその数を入れた時に、お母さまの出番です

「どうしてその数になるの?」

「どうしてその数になるの?」

と声をかけてあげると

お子さんは、ちゃんとその理由を答えてくれると思います。

①「右に3ずつ増えている」

①「右に3ずつ増えている」

②「xの数に対して3倍になっている」

②「xの数に対して3倍になっている」

など、

この比例の分野で答えて欲しいのは②「xの数に対して3倍になっている」ですが、思い道理には答えてくれないカモしれません 。

。

そんな時は、表に新な数を加えて

「では、xが13のときは、yは何?」

「では、xが13のときは、yは何?」

と聞いてあげて下さい。(xをちょっと離れた数で問いかけてあげて下さい)

「xが13のとき、yは39になります」

この数がだせたら、もう一度 「どうしてその数になるの?」

「どうしてその数になるの?」

と聞いてあげてみてください。

そうすると ②「xの数に対して3倍」と3倍というキーワードをお子さんの口から出せると思います。

そうなのですこの表の見方 は、上から下↓の方向に見ます。

は、上から下↓の方向に見ます。

yがxの何倍になっているかを見つけさせます 。

。

ここまでくれば、(2)も簡単に答えますよ。

お子さんから出たの3倍を使いながら

「yはxの3倍になっているんだね。」と念を押してあげて、

「yはxの3倍になっているんだね。」と念を押してあげて、

「では、それを式にしてごらん」と促すと

「y=3×x」と言ってくれるでしょう

「y=3×x」と言ってくれるでしょう 。

。

このように

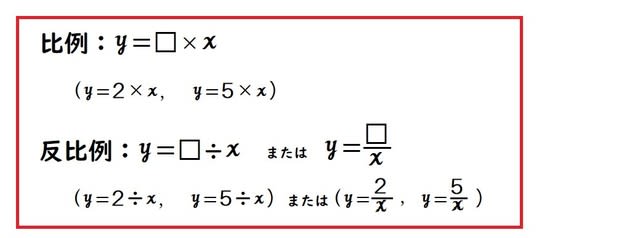

式が y=☐×x (例:y=3×x,y=5×x, ・・・)

の形になるとき、yはxに比例するといいます。

だから、問題1のxとyの関係式は「y=3×x」と書けるので、

これは比例の式であり、この表のyはxに比例します。と言えます。

そして、このついでにワンランクUP しておきましょう

しておきましょう 。

。

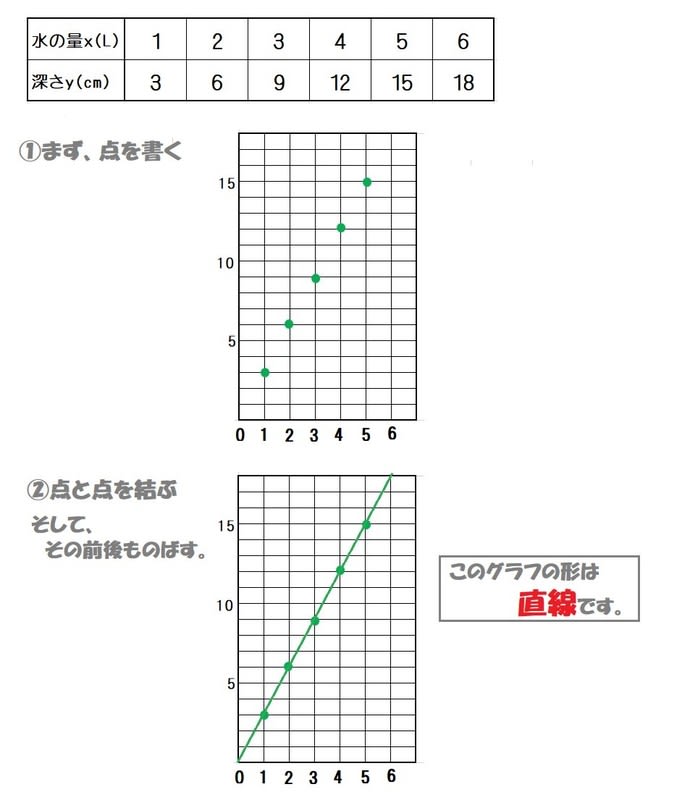

このとき、この表を使ってグラフを書かせてください。

※比例・・・今後の数学(中学、高校)で習う関数で大事なのは、表以上にグラフの形なのです!!

そのため、グラフに慣れているのは今後の数学で力強いです。

しかし、高校生の現状は式は作るがグラフを書きたがらない生徒が多いです。

そのため複雑な問題になった時にグラフを考えないので手間どります

小学生のうちから、グラフを嫌がらない癖を付けておくと将来差がつきますよ!!

さあ、この問題1もグラフを書いていきましょう。

ここで最後の締めの言葉

「この形は直線だね。」

「この形は直線だね。」

をお子さんの記憶の片隅に残るようにおいてあげると。

さしあたり、中学1の内容の時に助かります 。

。

今日のおさらいとしては、

1.比例は穴のあいた表を使い

比例の式が「y=☐×x」の形であることを印象づけ、

2.グラフを書く癖をつける

です 。

。

次は反比例をやっていきます。乞うご期待

⇒「比例と反比例③」 反比例(その1)比例でないことに気づく!

。

。

」

」

」と機械的な計算の訓練で終わらせることなく、

」と機械的な計算の訓練で終わらせることなく、

。(入学生が学校に慣れるためには最低3か月かかり、大学のセンター試験は3年生の1月です・・3月ではないのです。だから目一杯勉強できて2年と半年です)

。(入学生が学校に慣れるためには最低3か月かかり、大学のセンター試験は3年生の1月です・・3月ではないのです。だから目一杯勉強できて2年と半年です) 。

。