「子どもは未来に対する認識がないか極めて低い」

石田勝紀(教育デザインラボ代表理事、教育評論家)

⇨子供が自主的に学ぼうとしなくなるのは 「未来に対する認識がない」のではなくて そもそも自分の将来というものに対する選択肢のようなものを親大人が全く提示できておらず 選択肢そのものが見えず ただ漫然と「生かされて」いる感覚が強いため 目先のゲームだのテレビだのばかりに流されてしまうのである

未来に対する認識や知識や選択肢そのものを 大人たちが提示できていないことが 子供達の主体的意欲を削いでしまっているのである

泥団子に熱中しても将来何の役にも立たないと思っている大人は多いが 泥や土や粘土といったものの素材や粒度の違いを知らなければ固くてキレイな泥団子は作ることができない

こうした知識は左官屋が新しい土壁素材を探すのと同じものであって どんなことでも詳しく突き詰めれば専門知識として将来他人とは違う個性的スキルとして発揮することにもつながるのである

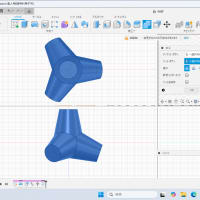

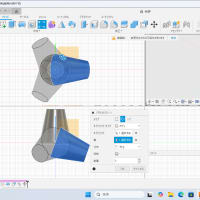

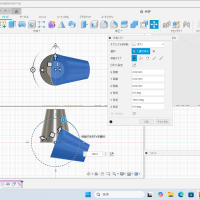

プラモデルであっても 素材の違いや接着剤や塗料や溶剤の種類の知識は 将来のものづくりにおいて役に立つ基礎的知識ともなる

なぜプラスチックには透明なものと不透明なものがあるのか プラモデル用の接着剤がABSやPPやPETには使えないのはなぜなのか

ラッカー塗料の上にエナメル塗料を塗るとベタつくようになってしまうといった「失敗」経験の積み重ねこそが「学び」には重要なのであって 予め用意された「成功体験」ばかりを提供させられた子供というのは 失敗に対する耐性が全くなくなってしまい 「失敗から学ぶ」という向上心が全くなくなってしまうのである

遊びの中にも将来役に立つ知識というものは見つけ出すことは可能なのであるが それをバカな大人は「ゲームだから」とか「プラモデルだから」とか「所詮遊びだから」と分類して学校の勉強だけが「頭が良くなる」かのような大衆観念に基づいて子供の本当の興味や好奇心を否定し 主体性を奪っているのである

ダンボール工作一つとっても ダンボールをどう組み合わせれば強度が出るのかとか リンゴの箱は丈夫だが ポテトチップスの箱は弱いといった知識も 社会に出た時に充分役に立つ知識ともなるのである

本当に子供が興味を持って楽しめていれば 試行錯誤もたくさんできるので 自分の頭で物事を考えるためにはとても重要な「学習」として働くのである

「博士ちゃん」なんてのは そういう人達である

学校で教える勉強というのは 予め正解が用意されたものに過ぎず 自分で主体的に「何が正解なんだろうという」と探す楽しみが何もなく ただ他人との成績評価比較による画一的序列だけが動機になってしまい 結果的に他人を蹴落とすことも平気な非情な人格に育ってしまうのである

地下鉄に毒ガスを撒き散らした東大医学部の学生達は 当人達は「人類の救済」だと主張していたが 実際には教祖に気に入られることへの異常な執着心による序列競争に囚われていたのである

テロリスト達の主張していた「人類の救済」というのは 自分の無意識な行動の事後正当化のための「エピソード記憶(でっち上げ)」に過ぎず 当人達は本気で「思って」いたとしても それは自分の頭で「考え」て「選んだ」ものではなく 教祖に言われたことを鵜呑みにしただけなのである

泥団子だろうと粘土細工だろうと 熱中して集中して夢中になって取り組む主体的積極性こそが人格形成にとって最も重要なのであって 実際にノーベル賞などの評価をされている人の中にも「小学校時代に全然勉強をしなかった」人というのも結構多いものであり 逆に学校の勉強しかしていないと毒ガステロをやらかすようなバカにもなるのである

先天性の学習障害のようなものがあれば いくら勉強してもほとんど学習効果がない人というのもいるものであり こうした先天的な脳の機能の違いというのは本当はグラデーションでありスペクトラム的にあらゆる人にも脳の先天的な偏り(個性)として存在しており

学習障害と診断されていない場合にも 人それぞれに得手不得手として存在するものでもあり 苦手なことをどんなに頑張っても それは先天的に得意な人にはまず「勝てない」のであって 「勝てない」競争を無理やり大人(他人)が強要しても 「勝てない」ことによって自信を失い 益々意欲を喪失してしまうことに追い詰めてしまうのである

本当に主体的に楽しめることに熱中できていれば たとえ先天的に苦手な事柄であっても 自分が獲得したいと思っているスキルであるならば頑張れるようにもなるのである

それは「勝ち負け」ではなく 「自分が獲得したい」スキルだからこそ頑張ることもできるようになるのである

学力偏差値というのは あくまで特定領域での能力のものさしでしかなく 学力という基準には当てはまらない能力は測りようがないのであり 学力偏差値そのものは社会的な有用性や有能性の基準としては意味を為さないのである

そんな学力偏差値に画一的に執着させても 社会効率の面からも 個人の生活の質の面からも 大きな損失になっているのである

本当に子供の将来を思っているのであれば 子供がどのような事柄に興味を示しているのかを注意深く探り 大人の知識を総動員してサポートしてあげることこそが 本当の意味において「頭が良くなる」と言えるのである

大人が子供のことを本当に理解しようとせず あたかも「未来に対する認識がない」などとバカにしているというのは 大人の側の身勝手な怠慢に過ぎない

Ende;