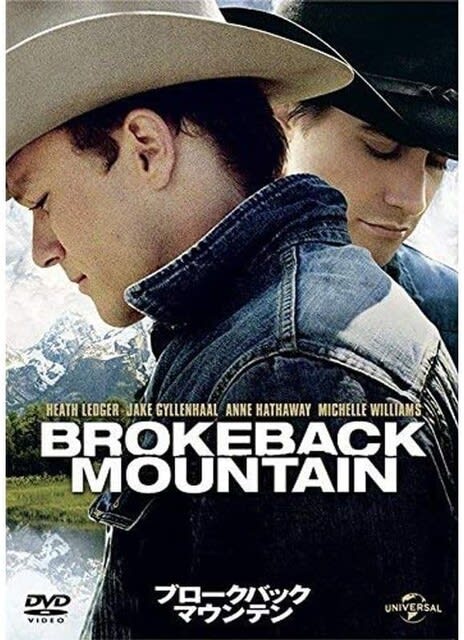

「ブロークバックマウンテン」という映画を見ました♪

これもある部分、「ミスト」と同じく……ずっと気になっていたものの、今回天ぷら☆にて「△日後には見れなくなるで 」といった表示があったことで今回見ました(笑)。

」といった表示があったことで今回見ました(笑)。

その~、以前から「ゲイ映画」、「同性愛映画」として見るべきトップ10とかトップ5によく入る映画らしく、わたしが見たサイトでは1位だったこと、そのことを覚えていたので、「いつか機会があったらそのうち見ようかな 」なんて、思ってはいたわけです。

」なんて、思ってはいたわけです。

ただその一方、ラジオでとあるゲイのパーソナリティの方が「あの映画、わたしキライ。『見るべきゲイ映画』として評価高いらしいけど、わたしたちゲイの間じゃ評判悪いのよ、ブロークバックマウンテンって」みたいに言ってたのを覚えていたため……今回、初めて見たところ「その理由が何故か」大体のところわかったような気がします(^^;)

>>1963年、ワイオミング。ブロークバック・マウンテンの農牧場に季節労働者として雇われ、運命の出逢いを果たした2人の青年、イニスとジャック。彼らは山でキャンプをしながら羊の放牧の管理を任される。寡黙なイニスと天衣無縫なジャック。対照的な2人は大自然の中で一緒の時間を過ごすうちに深い友情を築いていく。そしていつしか2人の感情は、彼ら自身気づかぬうちに、友情を超えたものへと変わっていくのだったが……。

とりあえずわたし、「見るべきゲイ映画の第1位かあ。そんなに面白いのかな 」と思い、前にググった時、もう少し詳しいあらすじを読んで「あ~、そういう映画かあ。じゃ、いいかな

」と思い、前にググった時、もう少し詳しいあらすじを読んで「あ~、そういう映画かあ。じゃ、いいかな 」と思ってずっと見ずに来たわけです。。。

」と思ってずっと見ずに来たわけです。。。

そして実際のところ、「ゲイ映画として感動する」と一般的に言われているらしいのに(ねと情報☆ )、わたし自身はこれ「ん~っと、ほんとにゲイ映画なのかな、これ。どっちかってえとバイ映画なんじゃね?

)、わたし自身はこれ「ん~っと、ほんとにゲイ映画なのかな、これ。どっちかってえとバイ映画なんじゃね? 」みたいに思い、むしろ同性愛とかなんとかいうことを越えて複雑な気持ちになりました(^^;)

」みたいに思い、むしろ同性愛とかなんとかいうことを越えて複雑な気持ちになりました(^^;)

物語のはじまりは1963年。ワイオミング州にあるブロークバック山でのこと。主人公のイニス・デル・マーは放牧者として締まり屋といった雰囲気のアギーレという農場主に季節労働者として雇われる。この時、のちに同性愛関係となるジャック・ツイストとふたりでその仕事に就くことになるわけですが……「放牧の仕事」というと、ハイジのペーターみたいに自然の豊かさの中でのんびり過ごす――といった夢のようなイメージがありますが、実際の彼らの生活は厳しいものでした。

見ているこちらとしては最初のほう、ブロークバックマウンテンの自然の描写が本当に美しく、心が洗われるかのようでこのあたり本当に高評価なのですが――実際のところ、イニスはこの仕事が終わって報酬を受け取ったら山を下り、アルマという女性と結婚する予定でいたわけです。イニスは見た目にも屈強な雰囲気で、実は隠れゲイだとか、潜在的にゲイだ……といったこともなく、人よりも無口で真面目に働くタイプの、言ってみればこの時代におけるフツーの青年。でも、ジャックのほうにその傾向があったことから、ある夜、ふたりは一線を越えることになります。

イニスはこの時点で男性とも女性とも性的な経験を持ったことがなかったらしく、このことに最初とても戸惑います。まあこれはわたし個人が見ていて思ったことなんですけど、イニスとジャックの場合、特に重要だったのが「お互いの抱える孤独さ」や「家族とあまりうまくいってない」という共通点があり、その部分で強く結びあったことに加えて、肉体的にも結ばれた――といったような印象でした。

何分、山を下りた世界は真夏でも、山の中においては八月ですら夜は寒い。ふたりはテントの中で身を寄せ合い、イニスとジャックは再び何度となく愛し合う関係となっていき……けれど、そんな毎日にもとうとう終わる日がやって来ました。何分、何百頭もの羊を飼ってたりするわけで、「夜はひとりは必ずコヨーテなどに襲われぬよう羊たちを見張れ」、「その時に火を焚いたりしてはならない」など、アギーレは過酷な条件を付けていたとはいえ、こうした労働条件に本来は反する規約をふたりはだんだん守らないようになっていき――ある時、「あいつら、ほんとにちゃんと仕事してんだろーな」と様子を見に来たのだろうアギーレさん。イニスとジャックがいちゃついてると言っても、そんなに「男同士のそれを感じさせるオーラ」がそこにあったというわけでもないのに……この時、アギーレさんには鋭く勘づくものがあったらしい。結局、ふたりは少し早めに山を下ろされ、その分の報酬のほうも値切られることになってしまう。

この時イニスとジャックはそんなに深刻な喧嘩ということでもなく、「別れたくない」、「離れたくない」という気持ちは互いにありながらも、奇妙な形で喧嘩をして別れるということになってしまいます。

何分、時は1963年のこと。イニスは幼少時に同性愛の男性がリンチにあって死んだ姿を見たことがあり、さらにはおそらくキリスト教でも同性愛を禁じているということもあったでしょう。ジャックに対する強い気持ちはあったとはいえ、山を下りたあとはそのままアルマという女性と結婚し、その後ふたりの女の子供をもうけます。「貧乏ながらも幸せな我が家」……ということかどうかはわかりませんが、経済的にはギリギリで、子育ての苦労といったことはありつつも、アルマとイニスは夫婦として愛しあっているといった関係性らしい。

ところがこの四年後、ジャックのほうから手紙による連絡があり、イニスは彼と再会する。この時、ふたりはこの会えなかった四年という歳月を埋めるように、激しいキスをしてしまい……すぐに建物の影に隠れようとはしたものの、その瞬間をアルマが見てしまいます。

イニスとジャックはその後も「釣り 」といったことを口実に逢瀬を重ね続け、アルマはふたりの関係が「ただの友情以上の肉体関係を伴うものだ」と気づいています。ここからアルマとイニスの関係にはヒビが入り、結局ふたりは離婚することに

」といったことを口実に逢瀬を重ね続け、アルマはふたりの関係が「ただの友情以上の肉体関係を伴うものだ」と気づいています。ここからアルマとイニスの関係にはヒビが入り、結局ふたりは離婚することに ……ええとですね、実はわたしがこの映画を評価するとしたら、最初のほうのブロークバックマウンテンの自然の描写の美しさと、他のまるで「アメリカのある時代の田舎町を切り取ったドキュメンタリー」でもあるかのような描写の丁寧さのような気がしてます(^^;)

……ええとですね、実はわたしがこの映画を評価するとしたら、最初のほうのブロークバックマウンテンの自然の描写の美しさと、他のまるで「アメリカのある時代の田舎町を切り取ったドキュメンタリー」でもあるかのような描写の丁寧さのような気がしてます(^^;)

アルマは夫の牧場で働く稼ぎだけでは苦しいため、スーパーマーケットで働いていたりと、本当に大変なんですよね。そこへ持ってきて、夫の「男との浮気」という、この時代の田舎の女性の精神では到底理解できない問題が持ち上がり……彼女はのちにモンローという男性と再婚しますが、実はアルマとしては「そんなことさえなかったら、あのまま離婚せずイニスと結婚生活を送りたかった」のではないかと、そんなふうにも感じました。また、イニスは裁判所からふたりの女児が成人するまでの養育費を支払うため、ひとりになったからといって自由が利くかといえばそんなこともなく、生活のほうは相も変わらず苦しい。

そんな中、ジャックはイニスが離婚したことをかなり上機嫌で喜んでいる様子なものの――彼は彼で、イニスとアルマの結婚中、ある女性との出会いがあって結婚し、息子がひとりいる。そのですね、これはあくまでも一視聴者としてのわたしの印象なんですけど、イニスが性的経験がなかったところ、ジャックにそのように教えられた――という意味でゲイになったのとは違い、ジャックの場合は最初からそうだったと思われるわけです。また、見ている方は大体間違いなくそう思うと思うので、ジャックが女性と関係を持とうとするシーンはちょっと「どゆこと? 」といった印象なんですよね。ところがこの相手の女性のラリーン、若くて美人で父親はお金持ち……というわけで、なんというかジャックとしては「打算による結婚」でなかったかと思われるわけです。

」といった印象なんですよね。ところがこの相手の女性のラリーン、若くて美人で父親はお金持ち……というわけで、なんというかジャックとしては「打算による結婚」でなかったかと思われるわけです。

しつこいようですが、時は1960年代のこと。ジャックのほうでは前に、イニスに「ふたりで牧場経営して幸せに暮らそう」的に申し出たことがありました。でも、例のリンチ事件のことが頭をよぎったせいでしょうか、イニスはそのことを曖昧にしました。本当はそうしたい気持ちはおそらくイニスにもあっただろうと思います。でも、牧場主のアギーレがそうだったように、そのあたりは「なんとなく勘づく」ものだし、その時点でこうした田舎では終わりだということなんですよね。どんなに隠しても、やっぱり「なんとなく」勘づかれてしまう可能性が高く、キリスト教の価値観が強いこともあり、はっきり言えば村八分となり、何かのことで助けが必要となっても援助は得られないかもしれない。それじゃなくても牧場経営というのは大変なのに、そんな危ない綱渡りの先にあるものは借金や喧嘩や……そうした行き詰まりの何かがあるだけだと、イニスはそう思ったのかもしれません(また、リンチ事件の首謀者は自分の父親だと、幼いながらイニスは気づいていたらしい。そしてイニスはこの父親のことがそもそも好きじゃなかった)。

ジャックのほうでも当然、こうしたことは理解しており、それでもイニスとそんな生活が送れたらどんなに幸せかと、彼はそんな夢のようなことを夢想せずにはいられなかったのだと思う。でも、本当に心から愛している相手と結婚できないなら、ロデオで稼ぐといった不安定な生活も長くは続けられないものだろうし、「この機会を逃す手はない」とばかり、ジャックも結婚を決意する。とはいえ、若くて美人の妻と結婚できたら幸せかといえば……ジャックの生活というのはいわゆる「逆玉に乗った」というほどのものではなく、ラリーンの父親はコンバインといった農機具を販売をする販売店の社長といったところ。

まあ、見てるこっちとしては、ジャックがそんなコンバインに乗って「どうですか、うちのこの新商品のなんちゃらは……」的にアピールする姿をちらと見ただけで一瞬にして理解する。奥さんのラリーンは経理担当といったところなのでしょうが、その日からただひたすら農作業にまつわるなんらかの機械を売り込むという「販売営業成績、今月も第一位!!ま、従業員オレひとりだけだけどね! 」的生活を送るばかりの日々……いえ、たぶん他にも従業員はいるんでしょうが、とにかく額に汗して働かにゃならんことは大して前と差などなかったのではないでしょうか。

」的生活を送るばかりの日々……いえ、たぶん他にも従業員はいるんでしょうが、とにかく額に汗して働かにゃならんことは大して前と差などなかったのではないでしょうか。

しかも、ジャックは妻のお父さんである舅にまるきり気に入られておらず(これは実はゲイであると勘づかれているとか関係なく)、当たりがめっちゃキツいんですよね。息子が生まれた時、この舅と赤ん坊の顔がそっくり……的会話をお義母さんがしてた気がするのですが、この子が大きくなってみると、本当におじいちゃんに似た、小憎らしい顔をした子に(笑)。確かに、夫婦関係については会話もあまりなく、冷えたものになっていったようではあるのですが、物質的には満たされてるというのか、部屋に置いてあるものなどは中流よりも上といった豊かさを感じさせます。でも、家族の仲のほうはどうかといえば――という、アメリカ版「渡る世間は鬼ばかり 」という言い方はどうかと思いますが、そんなことをちらと感じさせるところがあったり(^^;)

」という言い方はどうかと思いますが、そんなことをちらと感じさせるところがあったり(^^;)

さて、最終的にふたりがブロークバックマウンテンで出会って愛しあうようになってから、時のほうは最後のほうで約二十年ほど経っています。この部分、何か大きく省略されて「――それから△□年後……」といったこともなく、年月の推移がとても丁寧に描写されていると思うんですよね。実際、イニスとジャックはイニスが離婚してからも色々あった。イニスは養育費を稼がなくてはならないため、ジャックがはるばる会いに来てくれても仕事のために会えなかったり、娘と会うために会えなかったりと、色々なことがあった。ジャックはイニスの代わりになるような既婚男性との出会いがあったり、イニスはアルマとの離婚後、美人で性格もイケてる感じの女性と交際していたり……もしジャックとのことがなければ、イニスは彼女と再婚することに前向きだったでしょうし、そんなことを言ったらそもそもアルマと離婚することもなかったし、養育費のために毎月苦しみつつ働く……そんなこともなかったに違いありません。

こうした中、映画の最後のほうでジャックが死ぬ。イニスの脳裏には幼い頃に経験した例のリンチ事件のことがよぎりますが、ジャックの死はあくまで事故によるものだったようです。車の走行中、パンクして修理していたところ……ええと、わたしもよくわからなかったんですけど、何かが破裂したらしい。それで顔のほうは血まみれだったと……イニスは事の詳細を奥さんのラリーンに電話して知るわけですが、この時ジャックは生前「ブロークバックマウンテンに自分の遺灰は捨ててくれ」みたいに言い残していたことがあったらしく――いえ、たぶんここ、映画の中で胸を熱くして感動するところなのかもしれませんが、わたしが思ったのはただ、「脚本うまいなあ。よく出来てる。すげえ 」みたいな感じのことだったと思います(^^;)

」みたいな感じのことだったと思います(^^;)

他に、感動のポイントとして、このあとイニスがジャックの田舎の実家へ遺灰を取りにいくものの、まだ生きてるジャックの父親に「息子の灰はうちにだって墓くらいあるから、そこへ入れる」みたいに言われた時……顔を見ただけで「苦労の多かっただろう人生」が忍ばれるお母さんが、息子の部屋を見せてくれるわけですよね。そこで、ブロークバックマウンテンのあの最後の日、奇妙な喧嘩をしてイニスはジャックを殴ってしまったわけですが、その時の血のついたシャツが、まだそこに残っていたわけです。たぶん、ここも感動すべきシーンなのでしょうが、わたし的にはただ「脚本うまいなあ。よく出来てる。これ、原作あるのかな 」ということだったような気が(殴☆

」ということだったような気が(殴☆ )。

)。

それはさておき、物語の最後、結局なんでふたりの関係がはじまって二十年経ったかわかるかといえば――それは、イニスの娘のアルマ・ジュニアの成長によってです。ジュニアは父親を訪ねてくると、「パパ、わたし結婚するの 」と言います。この時、アルマ・ジュニアは十九歳だった……というわけで、時の経過のほうがはっきりわかります。もっとも、イニスとアルマの離婚後、母親がモンローというおっさんと再婚したり、このふたりの間に子供が生まれたり、父親の新恋人を紹介されたりと、アルマ・ジュニアも多感な青春期、色々なことがあったものと想像されます。また、一度など「母さんとモンローに子供が生まれてから、ふたりの自分に対する当たりがキツい」として、ジュニアは「父さんと暮らせない?」と相談したりもしています。ただ、イニスとしては娘を愛する気持ちはあっても、生活が苦しいんですよね。そうしたこともあって、「仕事が忙しくて大変なんだ」的なことを言い、ジュニアはそのことを了承する……そんな場面もありました

」と言います。この時、アルマ・ジュニアは十九歳だった……というわけで、時の経過のほうがはっきりわかります。もっとも、イニスとアルマの離婚後、母親がモンローというおっさんと再婚したり、このふたりの間に子供が生まれたり、父親の新恋人を紹介されたりと、アルマ・ジュニアも多感な青春期、色々なことがあったものと想像されます。また、一度など「母さんとモンローに子供が生まれてから、ふたりの自分に対する当たりがキツい」として、ジュニアは「父さんと暮らせない?」と相談したりもしています。ただ、イニスとしては娘を愛する気持ちはあっても、生活が苦しいんですよね。そうしたこともあって、「仕事が忙しくて大変なんだ」的なことを言い、ジュニアはそのことを了承する……そんな場面もありました

ええとですね、こうしたひとつひとつのエピソードというのは、たぶん物凄く古くさくて、むしろありがちすぎるもので溢れているくらいだと思います。でもその部分を丁寧にテイネイにT~ね~いにコツコツ地道に描いていくことによって――この時代がどんなものだったか、映画によってしかその雰囲気を知らないわたしでも……「あ~、わかるかわる。その気持ちはよくわかる」と、強く共感する効果を上げているのではないかと思われます。。。

んで、結局わたしがこの映画、どういった部分で高く評価するかといえば……最初のほうにあるブロークバックマウンテンの自然の美しさの映像と、その時代に特有の田舎の人々のあまりにありふれているにも関わらず、「他にどう生きようもない」苦労話――というのか、そのあたりを丁寧にテイネイにTねいに描いているという脚本の出来の良さを高く評価するのであって……見終わってみると「同性愛の感動物語」とか、「いや、オレが評価してんのはそこじゃねえ 」みたいな、何かそんな感じだったのです、実は(^^;)

」みたいな、何かそんな感じだったのです、実は(^^;)

それで、冒頭のゲイのパーソナリティの方の「ゲイ仲間には評判悪い映画」と語っていたのが何故かというのも、なんとなくわかるわけです。ジャックの死は突然のもので、それも顔が血まみれになるような酷いものだった。お話の中にキリスト教のことや、アルマはメソジスト派らしいといったことはあちこちにちらほら出て来たりするわけですけど、これでいくとなんだか「同性愛は悪いことで、そもそも論でいえばジャックが欲望を抑えきれずイニスを同性愛に巻き込んだのが悪かった」、「そして彼はその罰を受けて死んだ」みたいになんとな~く感じられること、また、最後のイニスの一言も「は? 」といった印象が残る。

」といった印象が残る。

確か、「俺はジャックとは違う」みたいな一言で映画のほうは終わるんですよ(本当は字幕で見たかったのに、吹替え版しか天ぷらになかったのです^^;)。もちろん、そのちょっと前に十九歳になった娘が「結婚式には出席してね?パパ 」みたいに言いに来たわけですし、確かにイニスは男性としては「ジャックだけが特別」だったのであって、他では女性と肉体関係を持っており、男性に惹かれたりは一度もしてないわけです。それで大きくなった娘が結婚するとなったら……しかもメソジストの教会で式を挙げるとなったら、愛していたジャックは死んだことだし、これからはもう「ちゃんと教会へ通っていい父親になろう。生まれてくるだろう孫にとってだって、自慢にできるようなおじいちゃんってのにならにゃあ」みたいに思考に変化が起きるのは無理もありません。

」みたいに言いに来たわけですし、確かにイニスは男性としては「ジャックだけが特別」だったのであって、他では女性と肉体関係を持っており、男性に惹かれたりは一度もしてないわけです。それで大きくなった娘が結婚するとなったら……しかもメソジストの教会で式を挙げるとなったら、愛していたジャックは死んだことだし、これからはもう「ちゃんと教会へ通っていい父親になろう。生まれてくるだろう孫にとってだって、自慢にできるようなおじいちゃんってのにならにゃあ」みたいに思考に変化が起きるのは無理もありません。

イニスは無口な男性で、自分の心中を吐露するような場面は作中にそんなにありません。ゆえに、最後のこのシーンも、見てる側のわたしが勝手にそう想像したといった程度のことではある。でもこうしたことをすべて考えあわせると、「ブロークバックマウンテン」は純粋な男性同士の同性愛を中心にした感動物語だ――みたいに言われると、正直「ん? 」となるわけです。確かに純愛ではあると思う。でも、そこに巻き込まれたり振り回されたりした人々の物語でもあり、そうした全体像を引いた視点で見た場合、「ゲイ映画の感動物語」と一言で言われてしまうことには疑問が残ると思いました。

」となるわけです。確かに純愛ではあると思う。でも、そこに巻き込まれたり振り回されたりした人々の物語でもあり、そうした全体像を引いた視点で見た場合、「ゲイ映画の感動物語」と一言で言われてしまうことには疑問が残ると思いました。

ゲイのひとりはまるでそのことの罰でも受けるように死に、もうひとりは「もともと持っていた正常な性向へ戻った」というか、何かそんなふうに感じられるという意味において(^^;)このあたりがおそらく、「ゲイ仲間には評判悪いのよ、あの映画 」という原因なんではなかろーかと、そんなふうに思った次第であります

」という原因なんではなかろーかと、そんなふうに思った次第であります

それではまた~!!

P.S.ねとふり☆のほうに字幕版があったので、最後のセリフだけ確認してみました。すると、字幕には「ジャック、永遠に一緒だ」と出ます。「ええ~っ!? 」て感じですよね。まあ、どっちにしても例のブロークバックで別れた時のふたりのシャツが重ねられたものを前にしてるので、仮に「ジャック、俺はおまえとは違う」と言われても、娘が結婚するから今後は完全にノンケのおっさんとして生きていかにゃならんが、俺にとって男は今後もおまえひとりだけだ――というイニスの心の声については聴き取れると思うわけです(^^;)

」て感じですよね。まあ、どっちにしても例のブロークバックで別れた時のふたりのシャツが重ねられたものを前にしてるので、仮に「ジャック、俺はおまえとは違う」と言われても、娘が結婚するから今後は完全にノンケのおっさんとして生きていかにゃならんが、俺にとって男は今後もおまえひとりだけだ――というイニスの心の声については聴き取れると思うわけです(^^;)

惑星シェイクスピア-第二部【32】-

ローリー・ロットバルトは、とりあえずギベルネスが診察した、彼が<東王朝>側の土地へ出発するという早朝までは極めて元気であった。とはいえ、大きな発作が過ぎ去り、症状が落ち着けば毎回そのような鎮静状態が続く……時にはそのような状態が三か月も続いたため、きっと治ったのだと本人も家族も信じ込んでいたところ、再び発作が起き――ということの繰り返しだということだったから、無論、彼にしても安心など少しも出来なくはある。

「ギベルネ先生!ぼく、ぼくね……今度こそほんとに良くなったと思うの!!」

健気に微笑むローリーの顔は薔薇色に輝いており、ギベルネスにしても彼の言葉を信じたいのは山々ではあった。だが、医学でいうところのいわゆるエビデンス――彼の喀血病がもし治ったとしたならば、何故治ったのかという――根拠のほうはまるでわからず、それがギベルネスがただ曖昧に頷いてみせる理由だったと言えたろう。

この日、ギベルネスがどこか遠くへ旅立つ予定だということを、ローリーは知らなかった。『安心していきなさい。あなた自身の信仰があなたを治したのです』……というのは、星母神書に付録のように付随したペンドラゴン王朝、またそれ以前にあったと言われる王国に<神の人>と呼ばれる人物が現れた時、奇跡のような癒しの業を行うたび、必ずといっていいほど口にしている言葉のひとつである。だが無論、ギベルネスはそんな大それたことを口にするつもりはない。

タイスと例の砂漠の遺跡で初めて出会って以降――彼らが信じているという神、あるいは神々について何も知らないのはまずかろうと思い、ギベルネスは少しずつせっせとこの星母神書について読み込んできた。礼拝堂で司祭が星母神書に書かれていることの講釈を行なっていることもあり、そのお陰もあってこの国の信仰体系について、ギベルネスは今となってはある程度理解しているつもりである。

ペンドラゴン王朝となってから約八百年、さらにそれ以前の王国についてということになると、その歴史的事実といったものも怪しかろうとは思うのだが、それでも<神の人>と呼ばれる人物について、ギベルネスにも理解しているひとつのことがあった。たとえば、<東王朝>はリア王朝以前にもペンドラゴン王朝と同じく今とは違う名で呼ばれていたことがあるわけだが、その国がこちらの<西王朝>側の土地へ攻め込んで来た時――あわや、とうとう<西王朝>の国々は<東王朝>側の軍門に下るかと思われたことが何度かあったらしい。ところが、その度に何故か<神の人>と呼ばれる人が現れて、市井の人々の苦しみに同情し、その病いを癒し、さらにはもっと多くの数々の奇跡を行なっているのである。

>>東王国の同盟軍の兵士たちが、まるで無数にいる蟻のように城壁に取り付いた。西王国の軍も応戦し、弓を射、石を転がすなどしてこの蟻どもを駆逐するカマキリのように振る舞おうと必死であった。だが、兵糧が尽きてきつつあったこともあり、兵士たちの気力も次第に衰えていたまさにその時、<神の人>が現れ、塔のもっとも高いところから叫んで言った。

『みなのものよ、そこから離れるのだ!さもないとおまえたちまで死んでしまうぞ』

不治の病いを癒す<神の人>のことは、その頃には国中によく知れ渡っていたから、みな彼の言うことに聞き従った。おお、見よ!なんということであろうか。まるで味方の軍が引くのを見計らったかのように――天空から突然、ふたつの大きな火の玉が降ってきたではないか!!東王国の同盟軍は最初の火の玉で百人、さらには次のもっと巨大な火の玉によって、三百人は焼け死んだかのように見えた。

この書を読む者は次のことをとくと心得よ。東王国の同盟軍は我が軍の十倍もあろうかと思われたにも関わらず、このような不利な状況にあってさえ我々は勝利したのである。見よ、これこそ神の力!我らが神を信じる信仰の力!!どん底にある時こそ、神の助けはあるのだということを、神を信じぬ者はとくと心得るが良い……。

【列王伝ライアノア前書、第13章1~4節】

(やれやれ。これではカドールが私に対して、『あなたは本当に<神の人>なんですか?』という疑いを持つのも無理はないというものだ。むしろ、他の誰もよく奇跡らしい奇跡を何ひとつ行わない私に対し、彼が持つのと同じ疑問を一度もぶつけて来なかったものだと、今では不思議になるくらいだからな……)

ロドリゴ=ロットバルト伯爵とローリエ夫人もまた、可愛い末の息子がすっかり癒されたものと信じ、ギベルネスが尊い目的のために<東王朝>へ赴くと聞くと、旅に必要と思われるものすべてを揃えてくれたのみならず、隣の国でも通用する通貨として、なんの銘も肖像も刻まれていない金銀銅貨まで用意してくれたものである。

旅の過程のほうは、今度はイルムル河を来た時と逆に遡っていくということになった。以前ロドリアーナの港湾へ到着した時には夕暮れ時であったため、魚市場のあるあたりはすでに閑散としていたが、ギベルネスは朝早く出立することにしたため――そこいら中で魚介類の競りが行われているところへ遭遇し、それのみならず自由広場でも各手工業品や収穫期の余剰農産物など、なるべく良い場所で売買しようと朝早くやって来た地方民によってすでに溢れ返っているといった有様であった。さらには、停泊している大型船でも船荷の積み込み作業が行われており、港湾の波止場あたりは水夫や船員、あるいは船舶業に関わる人々の群れでごった返していたと言える。

そんな中にあっては、ハムレットやタイス、ギネビアといった高貴で優雅な雰囲気を纏っている人物らでさえも――ある種の目立たぬ存在でしかなかったと言えただろう。彼らは鼻をつく鮮魚の匂いの中を、停車場を降りてからは互いにはぐれぬよう歩くのが精一杯なほどてあった。こうした事情もあり、見送りに来てくれたカドールやランスロット、キリオンやウルフィン、ホレイショやレンスブルックらとギベルネスは手短に言葉を交わし、慌ただしく別れるということになっていた。何より、きちんとしたお別れのほうであれば、昨晩のうちにすでに済ませていたというそのせいでもある。

「心配しなくても大丈夫です。私がいなくとも、戦争には必ず勝ちます」

最後、別れる時にもう一度、ギベルネスはハムレットの耳許にそう囁いた。以前のギベルネスであれば、ここまで確信に満ちた声の調子で言い切ることは出来なかったに違いない。だが、その昔の<神の人>はどうだったのかわからないが、彼は今ではこの惑星のカラクリについて知る側の人間になっていたのである。

来た時よりも小振りな屋形船に乗り込むという時、ギベルネスはもうひとつ……いや、もうふたつだろうか。嬉しいことがあった。それは、船頭がアントニオであり、操舵手が気心の知れたグラシャーノだったことである。特にグラシャーノは、屋形船が川上りをはじめて間もなく、ギベルネスに輝くばかりの笑顔を向けてきたものだった。

「どうかなさったのですか?」

(何か嬉しいことでも……)と聞きかけたギベルネスに対し、グラシャーノは『もう我慢できない』とでもいうように突然抱きついてきた。それから、一度そうしておいてから「どうか失礼をお許しください」と言って、跪くとギベルネスの手を取り、その甲に恭しくキスした。

「ネリッサから赤ん坊を引きだしたのは、先生なんでしょう?ラルゴ先生のお話を聞いていて、すぐわかったんです」

「いえ、赤ん坊が元気な産声を上げるようにしてくださったのは、間違いなくラルゴ先生ですよ。私はそのお手伝いを少しばかりしたに過ぎません」

(ということは、彼女は産後の肥立ちもよく、今も元気なのだろうか?)

ギベルネスがそう疑問に感じていると、グラシャーノは立ち上がり、もう一度ぎゅっと彼に抱きついた。

「じゃあ、ご存知なかったんですね……!!ネリッサは俺の妻なんですよ。お話しませんでしたか?妻が臨月なので、近いうちもしかしたら今回の仕事が済んだ頃にでも、彼女がすでに赤ん坊を産んでいるかもしれないということを……」

確かに、ギベルネスもアストラット城の酒の席で、そんな話を聞いたような記憶はあった。だが、彼の妻の名前まで覚えていなかったのである。

「奥さまはお元気ですか?実は、心配だったんです。出産後の疲労のこととか、まあそうしたことですが……」

「ええ、ネリッサは元気ですよ!もっとも、赤ん坊はもっと元気でしてね、俺の母――まあ、ネリッサにとっては姑ですが、ふたりで赤ん坊のことをよく見てくれてます。ラルゴ先生が、あなたがいたからこそネリッサは無事出産できたのだろうと、そうおっしゃってました。つまり、あなたは俺と俺の妻の命の恩人なわけです。バサーニオも今回一緒に来たがったんですがね、奴さんは今新婚ほやほやというわけでして、俺が『馬鹿をいうものじゃない』と言って止めたんです。そしたら、『あの方たちにくれぐれもよろしく言っておいてくれ』と、そう申しておりました。やあ、来た時と同じく、また虹が出てきたぞ。ギベルネ先生、もしかして先生は魔法使いか何かですか?朝はあんなに海霧が濃かったというのになあ」

ギベルネスは、イルムル河にかかる橋のように虹がいくつもかかるのを見て――何か、心が晴ればれとして来るものを感じた。無論、こんな気象現象を「幸先がいい」などと思うのは、まるきり科学的などではない。けれど、ネリッサというあの女性が順調に回復しているらしいと聞いて、心からほっとした。そして、ローリーが今後とも発作を起こさずに済んでくれたならと、彼としてはそのことを虹の彼方にいるだろう天上の神に願うばかりだったのである。

「では、バサーニオさんは、無事例の愛する女性と結婚することが出来たのですね。もし次にお会いになったら『おめでとうございます。末永くお幸せに』と私が言っていたと、そうお伝えしてください」

「ええ、ええ!もちろんですよ。奴さん、結局のところ、金と銀と鉛とあるうちの、三つ目の鉛の箱を選んだんでさあ」と、アントニオが巧みに舵を切りながら言った。『下る時よりも、川上りをする時こそ操舵手の腕の見せどころ!』と彼が言っていた意味が、ギベルネスにも今こそよくわかった。「なんでも、三つ目の箱には今では彼の妻となったポーシャの美人画と一緒に『汝、うわべによりて選ばざる者、かくして幸を得、この無上の恵みの上に愛の口接けにより、さらなる幸を得よ。すなわち、この絵に描かれた者を妻として結婚すべし』と書いてあったとか。まったく、あいつらしいこってすよ。金の箱でも銀の箱でもなく、自分に一番相応しいとして鉛の箱を選ぶなんてね!」

<東王朝>側への旅には、ディオルグの他にキャシアスも従者として同行することになっていた。ギベルネスは最初、反対しようかとも思ったが、彼の決意が固そうなのを見て強硬に反対まではしなかった。これから向かう先がらい病人のいる場所であること、診察の際にそばにいる必要はないが、一応感染の可能性がゼロではないことは伝えておいた。何分、例の占い師の老婆が同行を許可したのはディオルグだけということは――他の人間の旅の安全まで保障する必要はないと彼らが考えるかもしれないと、ギベルネスは思わなくもなかったのである。

だが、井戸から水を調達してくるといったことや、食料となる鳥獣類を捕獲し調理することや、馬やルパルカの世話など、自分が従者として同行したほうが絶対に良いと、キャシアスは強い調子で訴えていたわけであった。またホレイショとしては、次のように考えてもいたらしい。つまり<神の人>であるギベルネ先生の言動について、自分かキャシアスのどちらかが書き記して残す義務がある、といったように。

こうして三人は、船室と甲板を行ったり来たりして、アストラット城までの船旅を楽しんだ。城主のギロンは歓待してくれたし、エレイン姫はランスロットの失恋からすっかり立ち直っている様子だった。なんでもあれから村に新しく学校を建設すべく、兄のリオンや兄嫁と日々あれこれ相談しているということであった。

「やれやれ。ランスロットはエレイン姫の一体何が不満だったのでしょうね」

キャシアスは水門を出て、屋形船が青緑の水を切って進む中、後ろのアストラット城を振り返り、首を捻っていたものである。事情を知っていると思しきディオルグは笑い、ギベルネスも笑った。キャシアスはまだハムレットと同い年の十七歳であり――日常的に女性がいつでも近くにいるといった環境に身を置いたのも、ヴィンゲン寺院を出て以降のことである。

ホレイショはどこかずんぐりしたじゃがいもを思わせるところのある青年だったが、キャシアスはしなやかな雌鹿を連想させるような、紅顔の美少年であった。ただ、その顔立ちにはどこかまだ田舎くささが残っており、そのせいか、彼の女のような顔立ちは不思議と人目を惹かなかった。ただ、彼についてもホレイショについても(今後どうするのだろうな)とは、ギベルネスは時折疑問に感じなくもない。

ふたりとも、欲というものはあまりないようで、ウルフィンがキリオンに対してちょうどそうであるように、『何故自分がこんなことまで』と文句を言うでもなく、レンスブルックが馬の世話をするのを手伝ったり、その他従者としてハムレットやタイスの身の回りのことを随分細々先回りして行なっていたものである。たとえば、洗濯や替えの下着の用意や、旅の鞄に入れておくべき品を詰めておくといった準備のこと等々……。

このふたりに関していえば、「将来ハムレットは王位に就くだろうから、今のうちに役立っておき、いずれ相応の身分や土地や金品をそれとなく請求しよう」といった下心がまるでないのは明らかであった。ただ彼らは、自分たちの信じる偉大な神がこれから何をなさるかという素朴な信仰心によって、旅の困難に特別文句を言うでもなくじっと耐えつつ付いて来ている……といったようにギベルネスの目には映っていた。

(だが、どうなのだろう。そんな彼らもいずれハムレット王子が王となった暁には、しかるべき役職と申し分ない俸給その他十分すぎるものを与えられたとしたら、今持っている純朴さを少しずつ失っていってしまうということなのかどうか……)

キャシアスやホレイショが持つ、彼ら自身は美点としてまったく意識していない、勤勉さや地味で目立たぬ純朴さといったものは――もっと高く評価されてしかるべきもの、といったようにギベルネスは感じていた。また、ハムレットやタイスにしても、彼らの面倒見の良さを有難く感じ、幼なじみとして特に身分の上下を感じるでもなく、寺院にいた頃とまったく同じく交際しているように見受けられたものである。

ディオルグとギベルネスはそうした事柄に関して、今まであれこれ互いに話し合ったことはない。とはいえ、やはり世代が彼ら若者より軽く一回り以上離れているせいであろう、特段あれこれ語らずとも、食事中に目と目を見交わしただけでわかることが多々あったものである。だが、やはり旅の同行者の数が減ってみると、彼らは今まで以上に会話すべきことが当然増えた。それでもギベルネスにしてみれば不思議ではあった。何故といって、ディオルグにしてもキャシアスにしても……『なんでわざわざこんな大事な時期に<東王朝>へなんぞ行かなきゃならないんだ、ええおいっ!?』といったようには、一度も聞いて来なかったからである。

「あなたが故郷へ戻るのは、かれこれ何十年ぶりのことになるのですか?」

船室のひとつで、ギベルネスが星母神書を読んでいると、ディオルグが向かい側のソファに腰かけたため、彼はふとそう聞いた。キャシアスは甲板で風に当たるため、入れ違いに出ていっていた。

「さて、かれこれもう二十何年かぶりのことになるんじゃねえかな」

同じ僧院の仲間だからだろうか、ハムレットやタイス、ホレイショやキャシアスにとって、ディオルグもまた家族の一員も同然のようだった。つまり彼らは食事中、互いに特に何も話さずとも気詰まりといったこともなく、沈黙といったことが苦痛にならない間柄なのである。

「今ごろ帰ったところで、義理の母やその娘たちにとってわしは死んで墓に入ったも同然のような存在でしかない。それなのにうっかり自分の生まれ育った屋敷へ帰ろうもんなら、余計な厄介者が何故か無駄に甦ってきた……といったような扱いしか受けまいよ。一応、親父の土地や屋敷の相続権は元は俺にあったのだし、今じゃ法律が変わってるか知れないが、相続権のある人間が行方不明になって八年すれば<東王朝>では法律的に死んだとみなされるんだ。それで法務院のほうでそのように手続きを取れば、その次に相続権のある者に財産のすべては移譲されることになる。ただ、わしの親父は前リア王のお気に入りの将軍というやつだったから、まあわしがその気になれば元は長子が受け継ぐべき資産というのをすべて取り戻すことも出来んことはない……だからわしと気の合わなかった父の後妻は、わしのことを見るなりコマネズミみたいにそわそわしだすだろうし、そんな気苦労が祟って顔色も体の調子のほうもすっかり悪くなってしまうことだろう。また、死んだ父と母についてはな、彼らは<西王朝>の神々についてなぞ生前何も知ってもいなかったことだろうが、わしは日々の勤行の中、ふたりの魂が天の国において安らかに暮らしておるようにと祈ってきたつもりだ。また、他国で先祖代々の墓でない場所へ葬られることになるだろう親不孝についてもお許しくださいといったようにな。母のほうはわしの幼い頃に若くして亡くなったのだし、父は<西王朝>との戦争で受けた怪我が元で死んだ。その時、前リア王は『なんという勇猛な将を我々は失ったことか』と嘆き、国葬によって父のことを送りだしてくれたものだ。そしてその後、西王朝のバロン城塞へ攻め込むということは長くしなくなったというわけなのさ」

「あなたが命をお救いしたリッカルロ王子は……つい三年ほど前でしたか?リッカルド王の崩御に伴い、次のリア王朝の王の座に就かれたとか。何分、あれから二十年以上も経過しているとなれば、ディオルグ、あなたこそが父上から殺されそうになった王子の命をお助けしたのだと――そのことがもしわかったとすれば……」

「ハハハッ!<神の人>ともあろう方が、随分異なことをおっしゃるものだな」と、ディオルグはすっかり白くなった短い髪をがしがしかいた。「わしはな、ギベルネ先生……もしあの子が王子という身分にある子供でなかったとしても、やはり同じことをしたろうなと思うわけだわい。まあ王子さまとはいえ、確かに見た目は可愛くなかったわな。むしろ、あの時死んだほうがあの子供のためでなかったかとは、今もそう思わぬでもない。したが、あの方が王となられたと聞いて俺が唯一喜んだのはな……まあその後、色々なことを乗り越えられたのだろうということだわな。先代のリア王は、それは恐ろしい方であったから、結婚前は自分が是非にと望んだ王妃を自殺へ追い込み、血の繋がったその子を殺すことを臣下に命じ――もしわしがあの方のお命を命令通り奪っていたとすれば、リア王は自分が結婚したことも、一度は愛した女性との間に跡取り息子がいたこともすっかり忘れ、美しく若い王妃を再び迎え、結婚生活といったものを一からやり直しておったことだろう。一国の王子である方に、このようなことを申し上げるのはどうかとはわし自身も思うのだがな、あの方には『見た目はまるで可愛げはなく醜いのに、何故か人の心を惹く』ようなところがあったのだよ。オールバニ公爵の元へあの方を送り届けたという時……公爵さまは泣いてあの子を抱きしめておった。悲しみと屈辱のうちに娘がわしに託した一粒種じゃと、そう申されてな。わしとしては、こんな醜い子は我が孫でもなんでもないといった態度を公爵さまが示されたとすれば、あの方を我が子として――なんとも大それた、恐ろしい思いつきだが――育てるつもりであった。その後もわしは、自分のしたことが正しかったのかどうか、確信が持てずに来たものだ。ただ、両親のこと同様、あの子にも神の恵みと憐れみがあるようにと、日々折りあるごとに思い返しては祈ってきたという、それだけであってな……」

(まったく、驚くべきことだ……)と、ギベルネスはあらためてそう感じた。<東王朝>と<西王朝>、その双方の次代の王に関係する人物が、今自分の目の前にいるだなどとは!!

「不思議だな、とは感じられませんか?」あくまでも慎重に、ギベルネスは言葉を選んで聞いた。一応、自分は<神の人>なのだから、襤褸のでるような言動はとにかく慎むべきだという意味で。「これから、ハムレット王子もまた<西王朝>であるこちらの国で立派な王となられることでしょう。となるとディオルグ、あなたは<東王朝>の王にも、<西王朝>の王であるハムレットさまにも……それぞれ恩恵を授けたこの世界で唯一の人間だということになる。そのことを思えば、今からでも望む通りの人生を送っていかれるということになるのではありませんか?」

「ギベルネ先生、清廉潔白な人柄のあなたのような方にそんなことを言われると、なんだか何かを試されているような気持ちになってくるな」と、ディオルグは笑った。「なんというか、そんなことをわしがもし考えるとしたら……まあ、それはわしがもっと若ければの話よ。だが、今のわしはほどよく歳も取り、いい意味で欲望のほうも薄くなったのだわい。それに、わしはヴィンゲン寺院の古株僧侶として、ホレイショやキャシアスの手本にもならねばならん。わかりますかな?メルガレス城砦には、世俗的僧侶などと呼ばれる神官らがおりましたが、たとえば――王都のそうした職に就くだのいう野心はわしにはないのですて。無論、あの子らのことはわかりませんがな。ハムレットが王となり、幼なじみということもあって、そうした権力のある地位を彼らに与えるかもしれない。わしはもう歳だから辞退するにしても、ホレイショやキャシアスのことはな、命ある限り見守ってやりたいとは思うておるのですよ」

それが嘘偽りのない彼の本心なのだろうと、ギベルネスはそう感じた。それから年上のディオルグに対し、(大したものだな)とも感じる。たとえば、その点に関していえば自分だってわからないと思わなくもなかったからだ。たとえば、今もユベールと連絡が取れておらず、遭難がほぼ決定的なものであるように感じ、絶望していたとすれば……ハムレットが王となった暁には、せめてもその後の一生<神の人>として神殿奥ででも過ごし、最早世俗のことには煩わされたくないと考えたとしてもおかしくなかったのでないかと、ギベルネスはそう思わぬでもなかったからだ。

「それに、戦争で死ぬという可能性もありますわな」

ディオルグは何故か悲壮感なく、そんなことを口にした。

「バロン城塞を陥落させるのは、なまなかなことでは出来ますまい。最初の一枚目の分厚い城壁は、底部で五メートル以上もあるという話でしたかな。で、二枚目の城壁についてもそのくらいあり、一枚目が破られた時に備え、最初の壁よりも高く出来ておるのですよ。つまり、一枚目の城壁を破って突入してきた敵を――アンブラジュールと言うのですがな、兵士のほうは完全に石壁に守られつつ、弩(いしゆみ)で射撃出来る矢狭間が無数と思われるほどあります。それに、バロン城砦を囲む城壁自体広く、城壁の一枚目について言えば、そのままずっと隣の州のクロリエンス州にまで続いてゆきます。つまり、完全攻囲するということが難しいのみならず……いや、まあ実際には三重壁が途切れたところから城壁を破るといった形で攻囲しようとするのが戦術の定石というものですが、そんなことはバロン城の城主でなくとも、そこに住まう住民全員が認識しておることですよ。つまり、弱いところにこそ、もっとも多く兵を配備するという意味で、それこそ<東王朝>が攻め込んで来るたび、戦略重要拠点であるその場所では死闘が演じられてきたというわけでしてな……」

ギベルネスはあらためて驚いた。マリーン・シャンテュイエ城の会議室において、ディオルグがただ黙ってじっと彼らの戦略会議を聞いていたのは、明らかにギベルネスの沈黙とは種類の違うものだったのだ。一応、ディオルグが元<東王朝>のリア王から重用された将軍のひとりだとは聞いたことがある。ということは、おそらく――。

「そうなのですよ、ギベルネ先生」と、ディオルグは苦笑するような、なんとも言えない顔の表情をしている。「わしは二度ほど、リア王の命でバロン城砦を攻略すべく父に付いて従軍した経験があるのですよ。もっともそれとて極若い頃の話であって、わしの経験が何か彼らにプラスするということはないと、話を聞いていて思いました。何故かと申しますとな、あれからすでに二十余年もの時が流れ、当時以上にバロン城塞はどんどん強化されているからですよ。ある意味当然のことながら、戦争が起きるたびごとにここが弱いようだということになれば、次々城壁の脆弱な部分は順にカバーされ……そうした積み重ねにより、ついにバロン城砦は難攻不落と言われる威容を誇るまでになったわけですから、わしの古い記憶による戦略法など、参考のひとつにすらなりもしないというわけでして」

「ですが、やはりあるのではありませんか?」と、ギベルネスは考え込んだ。何故といって、バロン城砦の詳細な地図までが手中にあってなお、ロットバルト伯爵も彼の麾下の将軍らですらも、外城壁をどう破るべきか、そのための攻撃法について考えあぐねていたからだ。「何よりもディオルグ、あなたには守る側でない、攻略する側の目が備わっている……そのことは大きいのではないでしょうか」

(そうだ。ユベールも三重城壁のうち、最初の二枚を破れればどうにかなるといったようなことを言ってなかったか?そのことも、あとで誰もいないような状況の時に、彼に聞いてみなくてはならない……)

とはいえ、川上りをして、こうして船内にあるうちは無理だとギベルネスは思った。誰もが寝てしまい、静かであるように思えたとしても、キャビンの個室自体とても狭いからだ。

「いやいや、わしはやはり、あくまでも兵力として消耗されるひとりといったところですよ。何より、バロン城砦には今も、わしが野の白兵戦にて殺した兵士の母親であるとか、その兄弟姉妹といった人々が住んでおることでしょう……なんとも因果なことですがな、わしは今そんなことを思ってみても複雑な心境というやつになっておるのですわい」

「あなたに罪はありませんよ」と、ギベルネスは自分でも口にしていて驚いた。「人にはそれぞれ生きるのに道というものがあります。その時には正しいように思えた道が、間違っていることも当然ある……ですが、その時にはそれが自分の良心において正しいと思えたなら、間違っていたと気づいた時に悔い改めればいいのです。もっとも、長くヴィンゲン寺院にいたあなたなら、こんなお説教じみた言葉自体必要ないだろうことは、私にもわかっていますが」

「ギベルネ先生……」ディオルグの顔からはすっかり笑みが消え、彼は肩を落としていた。「ですが、やはりわしとしてはおかしな運命の巡り合わせという気がしてならんのですよ。現在<東王朝>の王となっておられるあの方も、思えば今から四年ほど前にバロン城砦を攻略しにやって来ておるわけですからな。その勇猛な戦いぶりのほうは、バロン城砦で今も語り草になっておるほどだとか……その後、サミュエル・ボウルズ伯爵もお亡くなりになり、バリン州自体領主が変わりました。俺は――やはり何度考えても、リッカルロさまのお命を奪うことは出来なかったろうとは思います。ですが、ボウルズ卿はその時、捕虜とした<東王朝>の兵士らを、クローディアス王の虐殺の生贄とするのに反対したと言われており……何故かと申しますとな、<東王朝>側にも<西王朝>の兵士の捕虜がおり、そのような悲惨な死に方について聞いたとしたらばどうなります?同じように、身の毛もよだつ恐ろしいやり方で自軍の捕虜らも殺されかねない――ボウルズ伯はそのようにお考えになったのでしょうな。そのことが直接の理由であったかどうかはわかりませんが、その後ボウルズ卿こそが、クローディアス王の虐殺刑にあってお亡くなりになったということですから……そのバロン城に、今度は再び自分が兵士のひとりとして攻め入るというのは、なんとも因果なことのような気がしてなりませんのですて」

(なるほどな……)

ギベルネスも<神の人>として演技からであっても、どのような言葉をかけるべきか、まったくわからなかった。それでもハムレットやタイスが彼のことを軍の最後尾、とまでは言わなくとも、それに近いところにディオルグのことをおらせて、出陣などさせまいといったように思われることから――その点については安心だったわけである。もしディオルグがある種の贖罪の気持ちから、一個大隊を率いてその先頭に立つ気があったにせよ、そのような作戦について誰も賛成しないだろうという意味において。

その後、ディオルグは何かを考え込むように黙り込んでしまったが、それは決して『ギベルネ先生、あんたは<神の人>なのだから、星母神書にもある通り、天から火の玉でも降らせてバロン城砦に直撃でもさせてくれるんでしょうな?』とか、そのような奥の手、秘技があるのではないかと思っている、だが、口にして聞くのは憚られる……といった種類の沈黙ではなかった。もともと彼はどちらかと言えば寡黙な質であり、この時もギベルネスが思い至りもしないような、もっと深く大きなことについて考えているのではないかと思われた。

(本当にそうした意味でも私は、<神の人>などと呼ばれているのに場当たり的な浅い考えしかないのだから、まったく困ったものだ……)

無論、ギベルネスにはわからなかったろう。ディオルグのほうではディオルグのほうで、突然<東王朝>のらい病人の元へ行くなどと言い出してみたり、長く一緒にいて旅をして来た仲間だというのに、ギベルネスが何を考えているかなど、まるで想像もつかなかったのだから。<神の人>なのだからそれは当然だと言われてしまえばそれまでかもしれない。それでも、旅の途中で馬車の事故に引っかかれば骨折した若者の足を治療してやったり、偏頭痛に悩まされている女性に薬を処方してやったり、猩紅熱の子供の面倒を見てやったりと――ディオルグの目に、ギベルネスの行動は一貫性がないように思われたものである。つまり、自分がたまたま偶然通りかかって目にした不幸には対処するが、その後ろに大勢いるであろう不幸な人間の苦しみについては……自分と同じ僧侶らがそうしているように、彼にも祈るしかないのだろうとは感じる。だが、らい病人に関していえば、<西王朝>側にもそうした施療院と呼ばれる場所などいくらでもあるのだ。それがまた何故<東王朝>限定なのか……ついていってみればわかるであろうとディオルグが考えていたことなど、ギベルネスには想像もつかぬことであったに違いない。

>>続く。