小雨が断続的に降る八十八夜のこの日、最高気温はというと深夜の17.3℃から

徐々に下がり、午後2時半頃に最低気温は13.5℃に下がっている。

低気圧の移動による寒気の南下し、薄ら寒い一日、だがこの寒さも今日限り、

ゴールデンウィーク後半は何とか好天が、最終日昼迄持ちそうですね。

東の春日奥山、御蓋山(三笠山)標高283mがうっすらと見える程度です。

👇

12時、14.0℃、93%

12時、14.0℃、93%さてNHKラジオ深夜便・今日の誕生日の花は「スズラン・鈴蘭」

ユリ科の寒地性植物で、奈良市(旧都祁村)吐山と

吐山

吐山宇陀市(室生)向渕のスズラン群生地があり

向渕

向渕昭和5年当時は南限とされ「 国指定天然記念物 」に指定された。

なお現在は熊本県阿蘇地方で見つかり、南限とされている。

ユリ科の多年草で、一般的によく見られる観賞用の栽培種はヨーロッパ原産の

「ドイツスズラン」で花の茎が長く、葉よりも上に花をつけ甘く香る。

4/23ドイツスズラン

4/23ドイツスズラン吐山のスズランは野生の在来種で、花の茎が短く葉の下に花がつくのが特徴、

葉に隠れてひっそりと咲き、香りは控えめで吐山の里に初夏の到来を告げる。

吐山2023.5.17

吐山2023.5.17花言葉は「純愛 / 希望」

向渕、2023.5.17

向渕、2023.5.17平年は5月末に開花をみたが、地球温暖化の影響か近年は早まっており、訪れ

た2022年は5月29日では一週間遅く、2023年は5月17日で見頃となっており、

20日頃が良いようですね。今年は連れ合いと相談して???

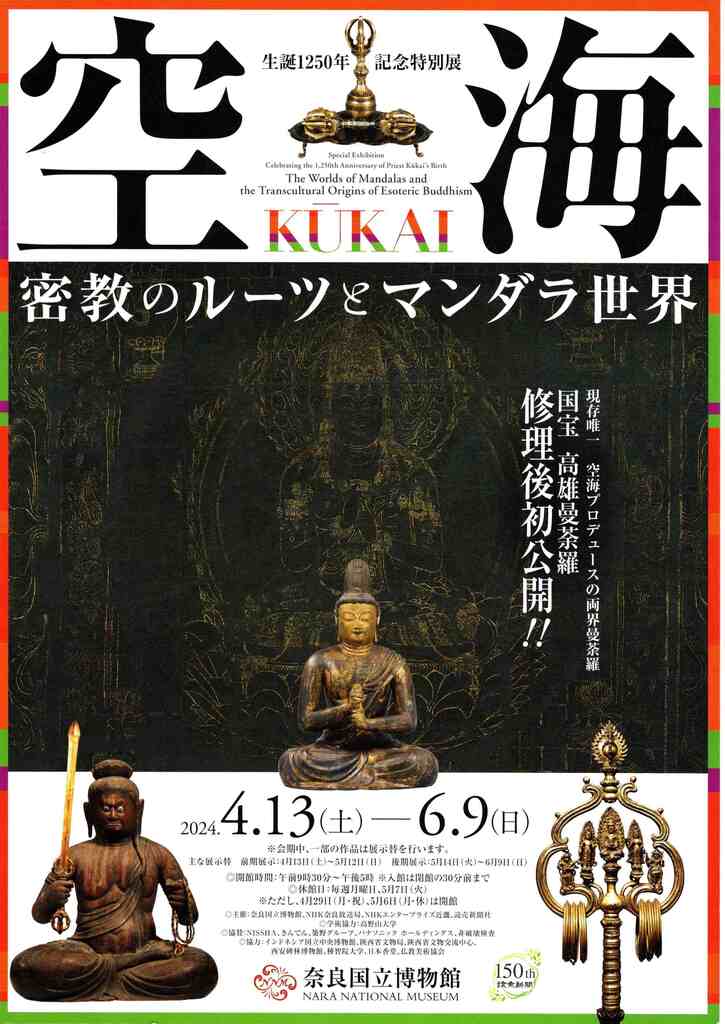

先日「奈良国立博物館」(奈良博)での生誕1250年記念特別展『空海KŪKAI』、

4月13日から6月9日まで(前・後期で展示替えもある)へ。

副題は「密教のルーツとマンダラ世界」、国宝高雄曼荼羅修理後初公開!!

密教がシルクロードを経由し東アジア諸地域、そして日本に至った伝来の軌跡をたどり、空海が日本にもたらした密教の全貌と、多数の仏像や仏画により、空海が「目で見てわかる」ことを強調した密教の「マンダラ空間」を再現し、

各地で守り伝えられてきた所縁の至宝を展示し、空海と真言密教の魅力が

紹介されている。

奈良博では『かつてない空海展』と呼ばれていると館長からご説明があった。

①奈良博を挙げての空海の世界観を体現できる空間(第一室)を

②質の高さ、前後期通じて国宝28件、重文59件を含む115件

③高野山大学の協力、陸と海のシルクロードからの密教の伝来軌跡を

④現存最古とされる高雄曼荼羅、230年ぶり修理後初で、神護寺外でも初展示

展示は弘法大師坐像(元興寺)に始まり弘法大師坐像(金剛峯寺)に終わり、

秀逸な良い展示で、笑顔?に癒されれました。

1.密教とはー空海の伝えたマンダラの世界

五智如来坐像(9世紀で空海没20年後の作で最古か)、

朝日新聞より

朝日新聞より 大日如来を中心として他四仏が周りに、圧倒されました。

そして背後左右に、金剛峯寺の両界曼荼羅(血曼荼羅)が掲げられている。

2.密教の源流ー陸と海のシルクロード

高野山大学の研究で、2部の曼荼羅のうちの金剛界のベースになる金剛

頂経は海のシルクロード経由で、中国の唐に入り、インドネシアのジャ

ワ島で出土した彫像群は、金剛界の立体曼荼羅であることがわかり、

ジャワ島を経由して伝わったと考えられた。

美術ナビより

美術ナビより 一方陸のシルクロード経由の胎蔵界のベースとなる大日経と融合した

びじゅゆなびより

びじゅゆなびより3.空海入唐ー恵果との出会いと胎蔵界・金剛界の融合

密教七祖像、第六祖・不空ー第七祖・恵果と続き、恵果は『金剛頂経』

・『大日経』の両系統の密教を統合した第一人者です。

空海は2月に入唐後、5月に「恵果和尚」に師事、大悲胎蔵の学法灌頂、

7月に金剛界の灌頂、8月10日には伝法阿闍梨位の灌頂を受け、

「この世の一切を遍く照らす最上の者」を意味する遍照金剛の灌頂名を

与えられた。

恵果和尚からは阿闍梨付嘱物、金剛智 - 不空金剛 - 恵果と伝えられる

仏舎利、刻白檀仏菩薩金剛尊像など8点と、他に健陀穀糸袈裟や供養具

など計13点を贈られている。

高野山三大秘仏の55諸尊仏龕 、57の金剛密教法具や58錫杖頭は

64シャンクガイは、空海が唐から持ち帰っ その時の物とされている。

4.神護寺と東寺ー密教流布と護国

①高雄山、京に入られた空海は高尾山・神護寺に

69両界曼荼羅(高雄曼荼羅)9世紀、現存最古とされている。

70灌頂歴名 812-813年

②東寺と護国密教

83両界曼荼羅 9世紀

③多才なる人ー執筆活動

空海の書は

・国宝「聾瞽指帰 下巻」平安時代・8~9世紀 和歌山・金剛峯寺 前期

・国宝「三十帖冊子」平安時代・9世紀 京都・仁和寺

・国宝「灌頂歴名」平安時代 弘仁3~4年(812~813)京都・神護寺 前期

・国宝「尺牘(久隔帖)」平安時代 弘仁4年(813)奈良国立博物館 後期

・国宝「風信帖」平安時代・9世紀 京都・教王護国寺(東寺) 前期

・国宝「金剛般若経開題残巻」平安時代・9世紀 奈良国立博物館 前期

・国宝「金剛般若経開題残巻」平安時代・9世紀 京都国立博物館 後期

・国宝「大日経開題」平安時代・9世紀 京都・醍醐寺 前期

・重要文化財「仁王経良賁疏」平安時代・9世紀 京都・勧修寺

・国宝「三十帖冊子」平安時代・9世紀 京都・仁和寺

・国宝「灌頂歴名」平安時代 弘仁3~4年(812~813)京都・神護寺 前期

・国宝「尺牘(久隔帖)」平安時代 弘仁4年(813)奈良国立博物館 後期

・国宝「風信帖」平安時代・9世紀 京都・教王護国寺(東寺) 前期

・国宝「金剛般若経開題残巻」平安時代・9世紀 奈良国立博物館 前期

・国宝「金剛般若経開題残巻」平安時代・9世紀 京都国立博物館 後期

・国宝「大日経開題」平安時代・9世紀 京都・醍醐寺 前期

・重要文化財「仁王経良賁疏」平安時代・9世紀 京都・勧修寺

5.金剛峯寺と弘法大師信仰

100孔雀明王坐像 1200年頃快慶作です

105伝船中湧現観音像 平安時代12世紀 龍光院

114弘法大師・丹生高野両明神像 鎌倉時代14世紀 金剛峯寺

115弘法大師坐像 16-17世紀 金剛峯寺 横向きのお顔が愛くるしい。

是非第一室で、じっと立つだけでも、なんとも言えない空気感が味わえます。

今回は一時間ほどしか時間がなく、後期も期待大ですね。