黒船来航で騒がしい幕末の天保9年(1838年)7月に、鳥も通わぬと言われた八丈島から島抜けに成功した博徒がいた。総州(下総国)香取郡佐原村(千葉県香取市佐原)の豪農出身の博徒・佐原喜三郎である。

(本名) 本郷喜三郎 (博徒名) 佐原喜三郎

(生没年)文化3年(1806年)~弘化2年(1845年)6月3日

死罪を免れ、江戸追放後、病死 享年40歳

利根川沿いの佐原村は総州銚子からの米、醤油などの物資集積地として昔より活発な商業地域である。この地域は喜三郎死後も、浪曲、講談の「天保水滸伝」で著名な飯岡助五郎、笹川繁蔵、勢力富五郎などの博徒が勢力を張った地域である。

喜三郎の父・本郷武右衛門は関東随一と言われた下総十六島米の小作米600表の収入のある豪農である。喜三郎は本郷武右衛門のひとり息子として溺愛されて育った。そのため相応の教育も受け、一度も無宿人に落ちることもなく、いわばインテリ博徒といえる。同時に美声の持ち主で、義太夫、新内の名手でもあった。

喜三郎は22歳のとき江戸に出て、普化宗一月寺で虚無僧修行を始めた。しかし賭博に手を出し、侠客の道を歩むようになった。虚無僧修行が終わった後、佐原に戻り「伊呂波屋」という料理店を始める。この料理店を舞台に、賭場を開くなど、父親の財力を基盤に次第に博徒として売り出していく。喜三郎が31歳のころ、天保7年(1836年)、喧嘩の末、芝山の博徒・仁三郎を殺害する。喜三郎はこの事件で八丈島遠島刑が決定する。

八丈島に到着した喜三郎は、八丈島の村の一つ中之郷村に配属されたが、持ち前の知識で八丈島の歴史、地理、信仰など多岐にわたる記録を残している。それによれば、当時、八丈島の村は5か所あり、それぞれの人家数、流人数は下記のとおりである。

村名 人家数(世帯) 流人数(人)

三根村 200 70

大賀郷村 400 90

樫立村 150 70

中之郷村 350 70

末吉村 280 70

合計 1,380 370

喜三郎は、八丈島流刑後、虚無僧「朝日象現」と名乗り、島内を徘徊して島の海流、気象、地理などの状況を把握する。それからからわずか2年後、天保9年(1838年)7月、喜三郎は島抜けを敢行する。その時、島抜けのメンバーにしたのは喜三郎ほか、茂八(36歳)、常太郎(24歳)、久兵衛(24歳)、吉原の遊女・花鳥(15歳)合計7名である。(カッコ内年齢は島流しされた当時の年齢)

吉原の遊女・花鳥については以前、このブログで記載した「八丈島女流人お豊」にその経過が記載してある。喜三郎が吉原遊女・花鳥と得意の三味線を通じて島内でお互いに知り合ったとき、喜三郎は31歳、遊女・花鳥は22歳だった。

喜三郎らは島内三根村に隠してあった抜け船で、7月3日夜明けとともに出発も、7月5日三宅島あたりで暴風に合い、その後、漂流して、7月9日に常陸鹿島浦荒野村に漂着した。

7人は鹿島神社に参拝まで一緒であったが、7月13日、喜三郎は花鳥を連れて、故郷の佐原に戻った。遊女・花鳥が島抜けを望んだ理由は、死ぬ前に、江戸の両親に一目会いたいためであった。その約束を守るため、喜三郎はすぐに江戸に向かい、花鳥の両親との対面の約束を果たした。喜三郎の父・武右衛門は対面で安心したのか、翌月の1日に死去した。

関東取締出役は喜三郎らの島抜けを見逃せば面目丸つぶれである。必死の追捕の結果、島抜けから3カ月後、10月3日、江戸浜町で喜三郎と花鳥が一緒にいるとき、二人は捕縛される。

花鳥は、伝馬町に入牢から3年後、天保12年4月、江戸引き廻しうえ、打ち首となった。その時、差し入れのお金を貯めて、花鳥は吉原遊女の全盛往年のごとく、金襴の打ち掛けに白綸子の袷、襦袢まで新調し、処刑の日に備えた。花鳥、29歳、白の綸子の袷を重ね着し、帯は唐繻子の幅広、水晶の念珠を手にした姿は、白一色の見事な死衣装であったという。

打ち首の役目は、将軍家御腰物試し御用の7代目山田浅右衛門であった。花鳥は、覚悟を決め、処刑場では微笑みさえ漏らしている。さすがの浅右衛門も躊躇したものの、しくじっては家門の恥と気を取りなし、刀の峯に上半身を乗せて断首したという。

明治になって、山岡鉄太郎が浅右衛門にこの真相を聞いた際、「拙者はこれまで数知れぬ首をはねたが、ただ二人だけはどうしても、いつものように斬ることができなかった。一人は兇賊稲葉小僧、もう一人はあの花鳥である。

二人とも死に対して少しのわだかまりもない。全く心が生死の外にあるので、どうしても刀が下せなかった。そこへ行くと、安政の大獄の頼三樹三郎等は、死を拒み、幕府を恨み、悲憤憤慨していた。人間は怒っている者ほど斬りやすいものだ。」と語っている。

一方、喜三郎は花鳥斬首後も、足かけ8年牢獄暮らしののち、牢名主となる。牢名主のとき、牢内で火災が発生、切り離された囚人が全員が立ち帰った功により、死罪から永牢へ減刑。更に八丈島での流刑の実態を書いた「朝日逆島記」を奉行所に提出して、ついには江戸10里四方追放と減罪された。

島抜けの重罪の者が死罪から助命への減刑は奇跡に近い。これは当時の米国船モリソン号浦賀来航、羽倉外記による伊豆七島巡視、蛮社の獄など、日本近海の国防問題が背景にあった。幕府上層部は、水野忠邦の天保改革の反動、八丈島付近の外洋の事情について、喜三郎の実体験による生の情報が欲しかったと思われる。

江戸追放後、喜三郎は長年の牢獄暮らしで、肉体はボロボロ、故郷佐原までの帰りの道中もままならない重態であった。やむなく江戸に残り、養生に努めるも、江戸追放発令からわずか1カ月後、弘化2年(1845年)6月3日、波乱に満ちた40歳の生涯を終える。島抜けの大罪人が畳の上で往生するとは、まさに奇跡というほかはない幸運な博徒であった。

ブログ内に下記の関連記事があります。よろしければ、閲覧してください。

八丈島女流人・お豊

新島を島抜けした博徒・竹居安五郎

写真は佐原喜三郎の墓。香取市佐原町 法界寺にある。墓側面に「弘化二年歳在乙巳六月初三年四十而歿」とある。法界寺過去帳に法名「即誉無生信士 向津、武右衛門男喜三郎こと、江戸にて死し、骨来る。寺宿青柳甚兵衛方にて弔之」と記されている。

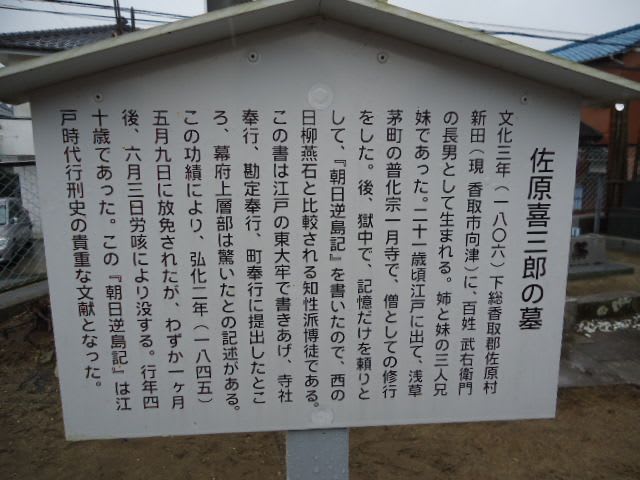

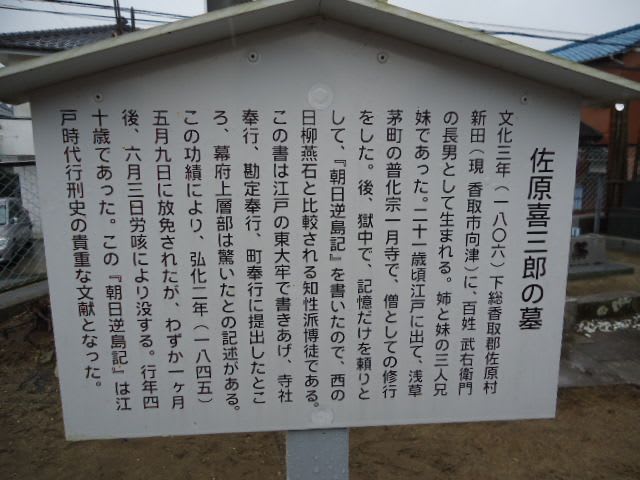

写真は佐原喜三郎の墓の案内板

(本名) 本郷喜三郎 (博徒名) 佐原喜三郎

(生没年)文化3年(1806年)~弘化2年(1845年)6月3日

死罪を免れ、江戸追放後、病死 享年40歳

利根川沿いの佐原村は総州銚子からの米、醤油などの物資集積地として昔より活発な商業地域である。この地域は喜三郎死後も、浪曲、講談の「天保水滸伝」で著名な飯岡助五郎、笹川繁蔵、勢力富五郎などの博徒が勢力を張った地域である。

喜三郎の父・本郷武右衛門は関東随一と言われた下総十六島米の小作米600表の収入のある豪農である。喜三郎は本郷武右衛門のひとり息子として溺愛されて育った。そのため相応の教育も受け、一度も無宿人に落ちることもなく、いわばインテリ博徒といえる。同時に美声の持ち主で、義太夫、新内の名手でもあった。

喜三郎は22歳のとき江戸に出て、普化宗一月寺で虚無僧修行を始めた。しかし賭博に手を出し、侠客の道を歩むようになった。虚無僧修行が終わった後、佐原に戻り「伊呂波屋」という料理店を始める。この料理店を舞台に、賭場を開くなど、父親の財力を基盤に次第に博徒として売り出していく。喜三郎が31歳のころ、天保7年(1836年)、喧嘩の末、芝山の博徒・仁三郎を殺害する。喜三郎はこの事件で八丈島遠島刑が決定する。

八丈島に到着した喜三郎は、八丈島の村の一つ中之郷村に配属されたが、持ち前の知識で八丈島の歴史、地理、信仰など多岐にわたる記録を残している。それによれば、当時、八丈島の村は5か所あり、それぞれの人家数、流人数は下記のとおりである。

村名 人家数(世帯) 流人数(人)

三根村 200 70

大賀郷村 400 90

樫立村 150 70

中之郷村 350 70

末吉村 280 70

合計 1,380 370

喜三郎は、八丈島流刑後、虚無僧「朝日象現」と名乗り、島内を徘徊して島の海流、気象、地理などの状況を把握する。それからからわずか2年後、天保9年(1838年)7月、喜三郎は島抜けを敢行する。その時、島抜けのメンバーにしたのは喜三郎ほか、茂八(36歳)、常太郎(24歳)、久兵衛(24歳)、吉原の遊女・花鳥(15歳)合計7名である。(カッコ内年齢は島流しされた当時の年齢)

吉原の遊女・花鳥については以前、このブログで記載した「八丈島女流人お豊」にその経過が記載してある。喜三郎が吉原遊女・花鳥と得意の三味線を通じて島内でお互いに知り合ったとき、喜三郎は31歳、遊女・花鳥は22歳だった。

喜三郎らは島内三根村に隠してあった抜け船で、7月3日夜明けとともに出発も、7月5日三宅島あたりで暴風に合い、その後、漂流して、7月9日に常陸鹿島浦荒野村に漂着した。

7人は鹿島神社に参拝まで一緒であったが、7月13日、喜三郎は花鳥を連れて、故郷の佐原に戻った。遊女・花鳥が島抜けを望んだ理由は、死ぬ前に、江戸の両親に一目会いたいためであった。その約束を守るため、喜三郎はすぐに江戸に向かい、花鳥の両親との対面の約束を果たした。喜三郎の父・武右衛門は対面で安心したのか、翌月の1日に死去した。

関東取締出役は喜三郎らの島抜けを見逃せば面目丸つぶれである。必死の追捕の結果、島抜けから3カ月後、10月3日、江戸浜町で喜三郎と花鳥が一緒にいるとき、二人は捕縛される。

花鳥は、伝馬町に入牢から3年後、天保12年4月、江戸引き廻しうえ、打ち首となった。その時、差し入れのお金を貯めて、花鳥は吉原遊女の全盛往年のごとく、金襴の打ち掛けに白綸子の袷、襦袢まで新調し、処刑の日に備えた。花鳥、29歳、白の綸子の袷を重ね着し、帯は唐繻子の幅広、水晶の念珠を手にした姿は、白一色の見事な死衣装であったという。

打ち首の役目は、将軍家御腰物試し御用の7代目山田浅右衛門であった。花鳥は、覚悟を決め、処刑場では微笑みさえ漏らしている。さすがの浅右衛門も躊躇したものの、しくじっては家門の恥と気を取りなし、刀の峯に上半身を乗せて断首したという。

明治になって、山岡鉄太郎が浅右衛門にこの真相を聞いた際、「拙者はこれまで数知れぬ首をはねたが、ただ二人だけはどうしても、いつものように斬ることができなかった。一人は兇賊稲葉小僧、もう一人はあの花鳥である。

二人とも死に対して少しのわだかまりもない。全く心が生死の外にあるので、どうしても刀が下せなかった。そこへ行くと、安政の大獄の頼三樹三郎等は、死を拒み、幕府を恨み、悲憤憤慨していた。人間は怒っている者ほど斬りやすいものだ。」と語っている。

一方、喜三郎は花鳥斬首後も、足かけ8年牢獄暮らしののち、牢名主となる。牢名主のとき、牢内で火災が発生、切り離された囚人が全員が立ち帰った功により、死罪から永牢へ減刑。更に八丈島での流刑の実態を書いた「朝日逆島記」を奉行所に提出して、ついには江戸10里四方追放と減罪された。

島抜けの重罪の者が死罪から助命への減刑は奇跡に近い。これは当時の米国船モリソン号浦賀来航、羽倉外記による伊豆七島巡視、蛮社の獄など、日本近海の国防問題が背景にあった。幕府上層部は、水野忠邦の天保改革の反動、八丈島付近の外洋の事情について、喜三郎の実体験による生の情報が欲しかったと思われる。

江戸追放後、喜三郎は長年の牢獄暮らしで、肉体はボロボロ、故郷佐原までの帰りの道中もままならない重態であった。やむなく江戸に残り、養生に努めるも、江戸追放発令からわずか1カ月後、弘化2年(1845年)6月3日、波乱に満ちた40歳の生涯を終える。島抜けの大罪人が畳の上で往生するとは、まさに奇跡というほかはない幸運な博徒であった。

ブログ内に下記の関連記事があります。よろしければ、閲覧してください。

八丈島女流人・お豊

新島を島抜けした博徒・竹居安五郎

写真は佐原喜三郎の墓。香取市佐原町 法界寺にある。墓側面に「弘化二年歳在乙巳六月初三年四十而歿」とある。法界寺過去帳に法名「即誉無生信士 向津、武右衛門男喜三郎こと、江戸にて死し、骨来る。寺宿青柳甚兵衛方にて弔之」と記されている。

写真は佐原喜三郎の墓の案内板