原田常吉の獄中生活

次郎長との手打式後、原田常吉は東三河最大の博徒親分にのし上がった。しかし、明治17年の賭博犯処分規則で捕縛され、懲役7年の判決を受けて、名古屋監獄に収監される。この時の原田常吉の獄中での行状を記した資料に「第24号行状碌」という名古屋刑務所文書がある。

常吉の獄中生活は他の博徒と比べ、抜群に優秀な獄中態度であったという。看守たちの言葉を借りれば、「衆中ニ卓絶デアリ」「泥中ノ蓮」と言わしめる程、尊敬感を抱かさせた。獄中生活は、看守に常吉の仮釈放ための上申書を書かせるほどであった。上申書よれば、獄中での看病夫としての仕事ぶりは、自ら同囚者の糞尿に接し、汚物を洗い、夜間も衣帯を解くことなく、看病に専念したという。

看守の評価は、常吉のすぐれた統率力、看病夫としての献身的な奉仕精神、真摯な作業態度が認められたものである。模範囚の立ち振る舞いが評価され、懲役4年で、満期まで3年を残して、常吉は明治21年6月仮釈放された。

出獄後の常吉は血気にはやった以前と打って変わって、物静かな生活をするようになった。その後、名古屋から戻った兄の亀吉が、宝飯郡下佐脇に帰って、すぐに病死したため、35日の法要後、一家の跡目を弟善六の長男善吉に譲った。

下記の関連記事があります。よろしければ閲覧ください。

平井一家3代目 原田常吉№2)

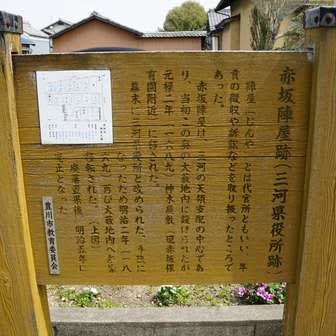

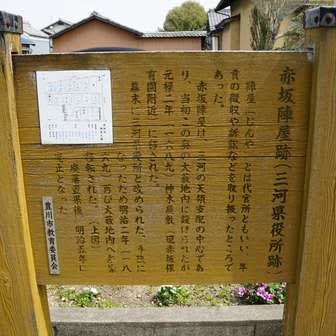

常吉は当初、赤坂宿・旧赤坂番所跡の御油警察署に収監され、その後名古屋監獄に移送された。写真は旧赤坂番所跡地である。

次郎長との手打式後、原田常吉は東三河最大の博徒親分にのし上がった。しかし、明治17年の賭博犯処分規則で捕縛され、懲役7年の判決を受けて、名古屋監獄に収監される。この時の原田常吉の獄中での行状を記した資料に「第24号行状碌」という名古屋刑務所文書がある。

常吉の獄中生活は他の博徒と比べ、抜群に優秀な獄中態度であったという。看守たちの言葉を借りれば、「衆中ニ卓絶デアリ」「泥中ノ蓮」と言わしめる程、尊敬感を抱かさせた。獄中生活は、看守に常吉の仮釈放ための上申書を書かせるほどであった。上申書よれば、獄中での看病夫としての仕事ぶりは、自ら同囚者の糞尿に接し、汚物を洗い、夜間も衣帯を解くことなく、看病に専念したという。

看守の評価は、常吉のすぐれた統率力、看病夫としての献身的な奉仕精神、真摯な作業態度が認められたものである。模範囚の立ち振る舞いが評価され、懲役4年で、満期まで3年を残して、常吉は明治21年6月仮釈放された。

出獄後の常吉は血気にはやった以前と打って変わって、物静かな生活をするようになった。その後、名古屋から戻った兄の亀吉が、宝飯郡下佐脇に帰って、すぐに病死したため、35日の法要後、一家の跡目を弟善六の長男善吉に譲った。

下記の関連記事があります。よろしければ閲覧ください。

平井一家3代目 原田常吉№2)

常吉は当初、赤坂宿・旧赤坂番所跡の御油警察署に収監され、その後名古屋監獄に移送された。写真は旧赤坂番所跡地である。