信州長野は、昔から博徒が関八州の追手からの逃亡する場所として知られている。国定忠治も関八州取締から何回も信州へ逃れている。長野善光寺は全国から参拝者が来るので、博徒が身を隠すには便利なのだ。

間ノ川又五郎も上州生まれで、旅暮らしの結果、信州長野中野村に一家を構えた。幕末の博徒では清水次郎長、黒駒勝蔵、大前田英五郎、天保水滸伝の笹川繁蔵などが有名である。間ノ川又五郎もそれらと比しても遜色のない博徒である。その勢力範囲は、「善光寺平」一帯を中心に、東は関八州、西は美濃中山道、南は東海道に及び、子分身内三千人と言われた大親分である。

又五郎の呼び名の間ノ川(あいのかわ)は合ノ川、相ノ川とも書く。又五郎は現在の群馬県邑楽郡板倉町の一部である北海老瀬村佐山家に生まれた。この板倉町と埼玉県加須市の境界に利根川の旧流路の一つである合の川が流れていたため「間ノ川」を名乗ったという。川は現在、廃川になっている。

元博徒で後に高瀬仙右衛門と呼ばれる合の川政五郎も同じ板倉町の出身である。又五郎の方が27歳年下である。政五郎は、又五郎が博徒になる前に、博徒の足を洗い、板倉町の生家に戻り、家業を立て直し八代目高瀬仙右衛門を名乗り、川俣組合40ケ村の大惣代を勤めている。

(博徒名)間ノ川又五郎(合ノ川、相ノ川とも書く)

(本名) 佐山 忠輝

(生没年)文化12年(1815年)~明治8年(1875年)

幕末には、有名な赤報隊「相良総三」に対して、三百人の手勢を応援に出すほどの勢力を持っていた。官軍と幕府軍維新の戦いである飯山戦争では、混乱する地元の治安維持の任を受け持ち、駐留していた尾張藩の警護、兵糧調達の役目をした。戦いでは子分を連れて、尾張藩に従い、越後小千谷に出陣した。

間ノ川又五郎の生涯は波乱万丈である。博徒の常として、副業として「上総屋」という妓楼の経営者で、さらに十手持ちでもあった。維新後は、信州中野で起きた百姓一揆である中野騒動において、関係者捕縛の仕事を行い、その功が認められ、中野県庁、その後、長野県庁の正式職員となった。そして明治8年12月に61歳で生涯をとじた。

又五郎没後になるが、明治13年6月の清水一家と平井一家和解の手打ちの仲介の役目を務めたのもこの間ノ川一家である。又五郎は7年前にすでに死亡し、一家に以前の勢いはなかった。しかし先代とのつながりもあり、手打ち仲介役は又五郎の二代目息子の相川平三が務めた。

間ノ川又五郎の墓は現在、長野湯田中駅の一つ手前、下高井郡山ノ内町・上条駅の近くの善応寺にある。享年61歳、法名 徳行院佐山忠輝居士

ブログ内に下記記事があります。よろしければ閲覧ください。

博徒・合の川政五郎という人

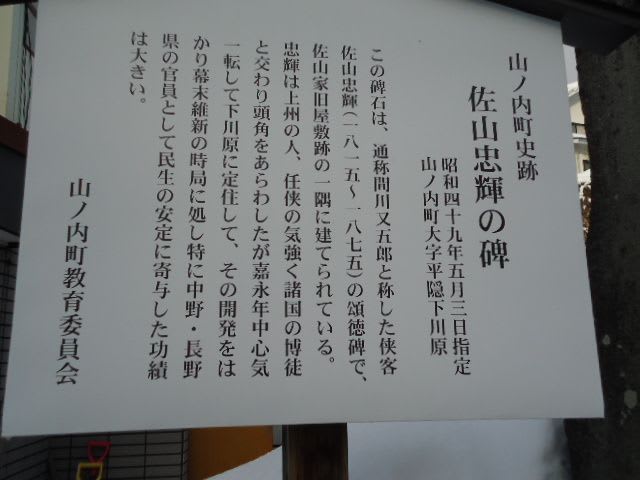

写真は間ノ川又五郎(佐山忠輝)の屋敷跡にある記念碑。碑建立は明治11年である。

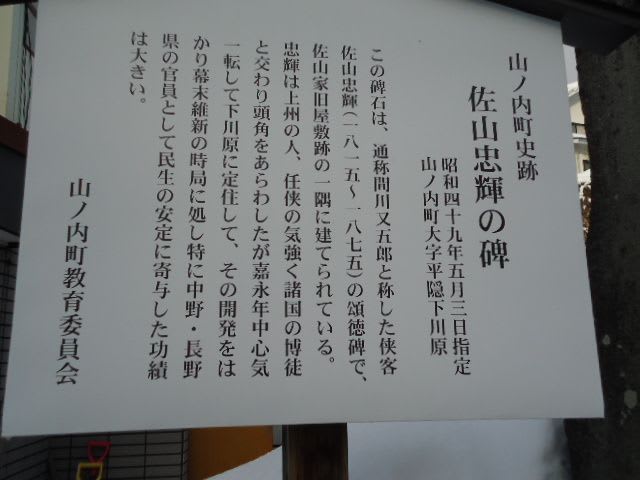

記念碑にある案内板である

写真は間ノ川又五郎・佐山忠輝の墓。法名・徳行院佐山忠輝居士。長野県山ノ内町大字平穏4646・善応寺にある。

間ノ川又五郎も上州生まれで、旅暮らしの結果、信州長野中野村に一家を構えた。幕末の博徒では清水次郎長、黒駒勝蔵、大前田英五郎、天保水滸伝の笹川繁蔵などが有名である。間ノ川又五郎もそれらと比しても遜色のない博徒である。その勢力範囲は、「善光寺平」一帯を中心に、東は関八州、西は美濃中山道、南は東海道に及び、子分身内三千人と言われた大親分である。

又五郎の呼び名の間ノ川(あいのかわ)は合ノ川、相ノ川とも書く。又五郎は現在の群馬県邑楽郡板倉町の一部である北海老瀬村佐山家に生まれた。この板倉町と埼玉県加須市の境界に利根川の旧流路の一つである合の川が流れていたため「間ノ川」を名乗ったという。川は現在、廃川になっている。

元博徒で後に高瀬仙右衛門と呼ばれる合の川政五郎も同じ板倉町の出身である。又五郎の方が27歳年下である。政五郎は、又五郎が博徒になる前に、博徒の足を洗い、板倉町の生家に戻り、家業を立て直し八代目高瀬仙右衛門を名乗り、川俣組合40ケ村の大惣代を勤めている。

(博徒名)間ノ川又五郎(合ノ川、相ノ川とも書く)

(本名) 佐山 忠輝

(生没年)文化12年(1815年)~明治8年(1875年)

幕末には、有名な赤報隊「相良総三」に対して、三百人の手勢を応援に出すほどの勢力を持っていた。官軍と幕府軍維新の戦いである飯山戦争では、混乱する地元の治安維持の任を受け持ち、駐留していた尾張藩の警護、兵糧調達の役目をした。戦いでは子分を連れて、尾張藩に従い、越後小千谷に出陣した。

間ノ川又五郎の生涯は波乱万丈である。博徒の常として、副業として「上総屋」という妓楼の経営者で、さらに十手持ちでもあった。維新後は、信州中野で起きた百姓一揆である中野騒動において、関係者捕縛の仕事を行い、その功が認められ、中野県庁、その後、長野県庁の正式職員となった。そして明治8年12月に61歳で生涯をとじた。

又五郎没後になるが、明治13年6月の清水一家と平井一家和解の手打ちの仲介の役目を務めたのもこの間ノ川一家である。又五郎は7年前にすでに死亡し、一家に以前の勢いはなかった。しかし先代とのつながりもあり、手打ち仲介役は又五郎の二代目息子の相川平三が務めた。

間ノ川又五郎の墓は現在、長野湯田中駅の一つ手前、下高井郡山ノ内町・上条駅の近くの善応寺にある。享年61歳、法名 徳行院佐山忠輝居士

ブログ内に下記記事があります。よろしければ閲覧ください。

博徒・合の川政五郎という人

写真は間ノ川又五郎(佐山忠輝)の屋敷跡にある記念碑。碑建立は明治11年である。

記念碑にある案内板である

写真は間ノ川又五郎・佐山忠輝の墓。法名・徳行院佐山忠輝居士。長野県山ノ内町大字平穏4646・善応寺にある。