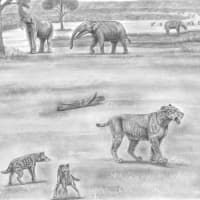

Prehistoric Safari : The middle Pleistocene South-Eastern North America

ⓒサーベル・パンサー

it's TIME for the TIME RIDE

今回のプレヒストリック・サファリは100万年ほど前まで遡り、中期・更新世只中の北米南東部にご案内いたし・・・マジか!?

2時の方角、千載一遇のシャッターチャンス! ドライバー急げよ~

あ… 失礼。

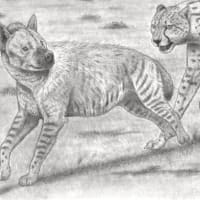

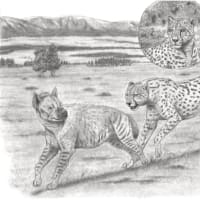

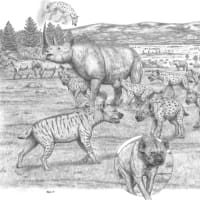

ご覧のとおり、この時代の北米において、体型もサイズも似通っていながら系統の異なる2種の「サーベルタイガー」が、熾烈な生存競争を繰り広げていた事実は注目すべきでしょう。

(手前より)

ダイアウルフ(フロリダ産) Canis dirus

クッキーカッターキャット Xenosmilus hodsonae

フラットヘッド・ペッカリー Platygonus compressus

キタアメリカ・サーベルタイガー(フロリダ産) Smilodon fatalis

テラトーン Teratornis sp.

トルーマン・アメリカチーター(フロリダ産) Miracinonyx trumani

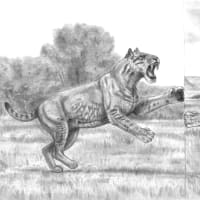

獲物を横領せんと今まさに飛びかかる勢いのSmilodon fatalis は、当時まだ新参者とも言うべきで、祖先筋のRhizosmilodon fiteae やSmilodon gracilis よりも大型化に成功し、わずかな間にここフロリダの地まで南下してまいりました。 ここで語るべきはしかし、Xenosmilus hodsonae でしょう。

Skeletal reconstruction of Xenosmilus hodsonae (Image credit goes to : Wikimedia commons)

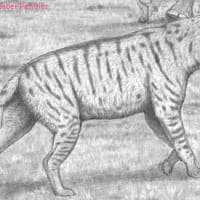

ほぼ完全な全身骨格が2体出ているものの、知名度で大きく見劣りする剣歯猫ですが、推定平均サイズは300kg超になり、北米のスミロドンを上回ります。

四肢遠位部が短く、グラップリングに適した屈強な体つきはスミロドンと見紛うほどですが、頭骨に著しい違いがあって、このことが本種の分類を容易ならざるものにしています。

すなわち、ゼノスミルスの頭骨は細長く、上顎犬歯の長さは控えめで鋸歯状となっており、これだけ見ればまさしくシミターネコそのものです。

四肢遠位部の長さは、比率的に「ダーク型剣歯猫」(Hoplophoneus, Eusmilus, Sansanosmilus, Barbourofelis, Rhizosmilodon, Megantereon, Smilodon )と同様の範囲に収まる-そればかりか、バルボウロフェリス属を除くいかなるグループ

よりもHumero-Radial ratio が低い-ので、マカイロドゥス亜科を犬歯と四肢の形態をもって単純に類型化したパターンからは、完全に逸脱した存在ということになります。

Naples(2008)らによると、上下の切歯から犬歯まで均等で途切れのない歯列をしており、シミター犬歯も頑強であることから、力学的に堅い肉でも噛みちぎることが容易であり、スラッシュバイトとは異なる殺傷法を用いたり、あるいは併用させていた可能性も考えられます。

その独特の歯型から、同研究グループは「クッキーカッターキャット」なる俗称を提案してもいたのですが、プリティーすぎたのかどうなのか(笑)、その後定着している印象はありません。

こぶし大の肉を噛みちぎり、出血とショックによって死に至らしめるという、その恐ろしい殺傷法も、さしあたりクッキーカッターバイトとでも名づくべきでしょう。

これほど優れた形態コンビネーションを備えたクッキーカッターキャットが、結果的にはサーベルタイガーやホモテリウム属種との競合に敗れる形に追い込まれたのはなぜでしょうか。

純粋なスラッシュバイトは、ことほどさように優位な殺傷法として確立されたものだったのか、それとも、北米のスミロドン種が群れを形成していたらしいという説とも関わってくるのか…。

上述の2体の全身骨格が出た場所からは、絶滅した大型ペッカリー(フラットヘッド・ペッカリー)の骨も多量に見つかっており、好みの獲物の一つをなしていたことがうかがわれます。

なお、遠方に後期のミラキノニクス種であるトルーマン・アメリカチーターの姿が見えますが、この頃のアメリカチーターはピューマとの形態的類似も薄れ、いよいよ現生チーターと瓜二つの走行特化を示すようになっています(アメリカチーターは本物のチーターではないので、収斂進化の好例といえる)。

ゼノスミルスとアメリカチーターはいわば、ネコ科史上で最もロバスト化した種と最もスレンダー化した種という、形態的両極端を示しているようで、興味深いのではないでしょうか。

それでは、次回のご利用も心よりお待ちしております。

プレヒストリック・サファリ サーヴィス/EoFauna

In this episode however, it's the other one, Xenosmilus hodsonae upon whom we'd like to shed light instead.

narrow cranial and serrated canines were unmistakable traits of scimitar toothed cats. This morphological complexities have made physiological classification of Xenosmilus a bit confusing.

teeth at a time, an arrangement that would have made it easier to bite into any tough-hided prey.

The study suggested that instead of delivering slashing bite to the prey's neck, the cookie cutter cat probably just hung on and bit out a fist-sized chunk of flesh, causing massive blood loss that would have sent victims into shock.

method, or was the demise related to supposed pride formation of the North American Smilodon?

for cougar elements in its morphology.

絵と文 ⓒサーベル・パンサー

次回記事は、cryptozoology(未確認生命体)と、ディエゴ・ベラスケスの模写についてです。

また、管理人様は、絵がとてもお上手ですね。私も趣味で絵を描きますが、私のとは比べ物になりません。このような絵が描けたらいいなといつも思っております。これからも応援していきます。

イラストは一度アップしてからもちょくちょく手直し

したりすることが常ですので、時々チェックしていた

だけたら嬉しく思います。誰もがデジタル式に走る時

代ですが、yuyuさんもぜひ、手描きの絵をお続けにな

ってください。

7属ほど知られているシミターネコの中でも、とびき

り変わり種のクッキーカッターネコのことはずっと気

にかかっていたので、今回取り上げられてつっかえが

取れた感じです。しかし、まだまだ調べ足りない存在

です。

(Machairodontini)に含まれる剣歯猫群のことを指し

ます。対してダーク/サーベルネコ、すなわちスミロ

ドン族(Smilodontini)の種類は比較的にヴァラエティ

ーが乏しく、個人的にパラマカイロドゥスのグレード

からメガンテレオン-スミロドン属種に至るまでの時

代的・形態進化的な空隙を感じていました。

最新論文(2013年3月発表 Wallace,et.)からの情報

として、このスミロドン族の属種と見られ、メガンテ

レオンよりも古い、ジャガー大(76.6~85.0 kg=上

腕骨に基づく回帰分析の場合)のダークネコが発見さ

れています。

リゾスミロドンfiteaeと名付けられたようですが、

メガンテレオンhesperusやスミロドンgracilisよりも

プリミティヴな形態的特徴を具え、かつ歯型や頭骨形

態がマカイロドゥス族のそれとは明確に異なるとのこ

とです(この辺の詳細は割愛します)。

発見地は北米フロリダ、年代は後期・中新世のヘンフ

ェリア期となるので、研究グループは本種からメガン

テレオン、スミロドン双方の分岐が起こったと主張し

ています。スミロドンの起源が旧大陸のメガンテレオ

ンに遡るというのは多くの文献で定説となっていたの

で、メガンテレオン自体の起源も北米であり、その祖

先説も覆ることになれば、大きな転換点となる発見だ

と思います。

依然としてまだ、パラマカイロドゥス/プロメガンテ

レオンとの地理的、形態的関連の考察は釈然としてい

ない恨みはありますが。

いずれ、より詳しいレポートをします。

種、Rhizosmilodon fiteaeの形態と分類に関する研究

の要旨を、以下に私の言葉で述べています。形態測定

学の煩雑でテクニカルな記述のくだりは省いています

から、興味がおありの方は当該論文(英語)を参照し

てください。

かねて「パルメット・ファウナの剣歯猫」の呼び名で

知られていた本種は、部分的な骨格をたよりに、メガ

ンテレオン最古の種と同定された経緯を持つ。今回、

フロリダ南部のヘンフェリア期地層から追加の骨格が

発見されたことで、その独自性が浮き彫りになる運び

となった。

独立種として、学名はRhizosmilodon fiteaeに決まっ

たようだが、rhizoはギリシャ語でrootを意味し、種

名のfiteaeは、一部の骨格の提供者名に因んでいる。

本種の歯型や頭骨形態にはメガンテレオン、スミロド

ン双方よりもプリミティヴな特徴が散見されるが、共

通項が多く、「マカイロドゥス族(シミターネコ)」

の剣歯猫群とは差異が大きい。一例として、マカイロ

ドゥス族の剣歯猫では実に全歯が鋸歯状となっている

のに反し、上顎犬歯のみに限定され、かつ鋸歯の突起

もマカイロドス族の場合より微小で目立たない。

メガンテレオンや、スミロドン最初期のS.gracilisと

比較すればごく小さいとはいえ、下顎には角ばったフ

ランジの発達が見られる。下顎犬歯は扁平な形状にな

ってはいるが未だ大きく、上下切歯のいわゆる「前方

突出」の程度も小さい。これらはプロメガンテレオン

属種やパラマカイロドゥス属種と共通する、剣歯猫と

してのプリミティヴな特徴と定義できる。

一方で、メガンテレオンよりもスミロドンと重なる形

質を複数有してもおり、2010年にアリゾナのヘンフェ

リア期地層で新発見された原始的剣歯猫と比較する

と、もっと発展した段階にあると言える。

プリミティヴで、且つアドヴァンスでもある形質の並

立はユニークであり、Wallace, et.は本種をスミロド

ン族の基底種に位置付け、ここからメガンテレオン、

スミロドン両属種の派生が起こったとしている。

あまつさえ、リゾスミロドン属とスミロドン属をシス

ターグループとして括る分類法は、旧来のメガンテレ

オン=スミロドン祖先説を否定するものであろう。

メガンテレオンは旧世界に進出し、スミロドンは新世

界にとどまったが、形態、ニッチの重なる両者の棲み

分けこそが、共に広大な分布を展開するに至った要因

であると考えられる。

本種の分類に際して、マカイロドゥス亜科の系統樹を

不明瞭にしていた諸点についても、整理する試みがさ

れている。

スペインの中新世地層で発見され、Paramachairodus

(パラマカイロドゥス) ogygyaの学名が広く通用し

ていた初期の剣歯猫は、Promegantereon (プロメガ

ンテレオン)ogygyaという学名に改められたとの説明

がある(P.ogygyaとスミロドン族との形態的連関性は

縷々言われるが、そのことを明確にする意図での改称

か?)。これとは別に、上述の「アリゾナの原始剣歯

猫」が該当するものか否か判然としないのだが、パラ

マカイロドゥスの属名を継続する剣歯猫も2種

(Paramachairodus orientalis, Paramachairodus

maxilimiliani)列挙されている(この辺の名称の変遷

について、背景の説明は何らされていない)。

以上の初期剣歯猫(early machairodonts)はアドヴ

ァンスな分化が起きる前段階にある外群として、マカ

イロドゥス、スミロドン両族に含まない分類法が提起

されている。

http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0056173.g002&representation=PNG_M

(プロアイルルス+マカイロドゥス亜科13種の系統樹

after Wallace, et.(2013) )

それでは、初期剣歯猫群より年代的に新しく、ネコ亜

科との類似が云々されてすらいるメタイルルス属、デ

ィノフェリス属の位置づけをどのように解釈すればい

いだろうか(当論文では一切の言及がない)。また、

シミターネコ、ダークネコ双方の共通祖先の特定は可

能であろうか。

今回の発見はスミロドン族の起源を更新する有意義な

ものだが、マカイロドゥス亜科の系統分類の解明につ

いては、今後のさらなる進捗を期待したいところである。

サーベル・パンサー

しかし旧世界ではスミロドンに匹敵するような剣歯猫は発見されていない上に、ホモテリウムも更新世末期まで生き伸びていませんよね?

旧世界ではヒョウ属の方が優勢だったのですかね...。新世界にもアメリカライオンやジャガーがいるので一概にそうとは言えないでしょうけど。

ーサタイル型(パワー、殺傷力+敏捷性、隠密性)で

あり、諸々の原因が重なってメガファウナの多様性が

縮小して以降も、より柔軟に対応し得たということは

言えると思います。

もとより、ハイパー・カーニヴォラ(純粋肉食獣)で

あるネコ科猛獣は、生態系のドラスティックな変化に

対し脆い面があると思いますが、剣歯猫はさらに大物

猟に特化した、ウルトラ・カーニヴォラ(?)とでも

称すべき存在ですから、なおのことでしょうね。

こうしたコンテクストを踏まえて、メガンテレオンが

「旧大陸のスミロドン」たりえなかった理由を色々考

えてみるのも、興味深いことかもしれません。

とはいえ、鮮新世の頃まではネコ亜科以上の多様性と

隆盛を誇っていたマカイロドゥス亜科が、一種も残ら

ずに失われてしまったことはやはり驚きですし、謎の

多い出来事の一つではありますね。

この絵にも登場するダイアウルフは世界最大のオオカミとして知られていますが、実吉達郎氏の「古代の牙王 サーベルタイガー」には、

青森県尻屋崎で発見された狼が最大

ともとれるような記述がありました。

私の伯父が子供の頃持っていた本には似たようなことがありましたが、最近の本や、ネットにはこのことが全くないのです。

見つかったのが臼歯などほんの一部だからみとめられなかったのか、新たな発見があったのか。

長文失礼いたします。

その箇所は、私も興味深く読んだことがありますよ。

巨大な下顎第一臼歯の存在や、90cm強という、推定の

肩高までが細かく述べられていて、根拠のない情報だ

とも思えません。御本人に確認を取ることが叶えば、

いいですね。

史上最大級の巨狼が群れを形成し、北日本の各地で支

配域を展開していた光景を想うと、ロマンを覚えます。

ただ、現在に至るまで、「史上最大のイヌ亜科種」

(野生種)の誉れを受けるのは、ダイアウルフ(新大

陸の固有種)に他なりません。その「恐狼」にして

も、肩高はハイイロオオカミとほぼ同等であり、サイ

ズが相当に誇張されて伝わっている感があります。

(ちなみに、フロリダ産のダイアウルフが最も大柄だ

と言われています)

実吉さんが仰られるような怪物クラスの大きさに達し

たイヌ科種としては、エピキオンhaydeni(ボーンク

ラッカードッグ)がいますが、これは時代も中新世に

まで遡りますし、イヌ亜科とは系統も全く異なるボロ

ファグス亜科の動物になりますね。

生息年代など肝心な情報が分からないのですが、件の

情報に信憑性があると仮定して、臼歯についての記述

やサイズから考えると、ボロファグス亜科のイヌを彷

彿させるものがあります。

いずれにしても、日本固有の興味深い化石哺乳類は、

多くいたんですね。

長文(?)、歓迎ですよ(笑)。真新しい情報など

教えていただけると、とてもありがたいです。

ませんが、旧大陸に分布していた注目すべき大型のイ

ヌ亜科種に、Xenocyon(ゼノサイオン、ゼノキオン)属

の種類が挙げられます。現生のアジア産ドールと、同

アフリカ産リカオンの祖先筋に当るとされるグループです。

ゼノキオンは地峡が形成された時期に北米大陸にも進

出しており(イヌ科の起源は北米なので、出戻りとい

うべきか)、同じ頃に日本列島にも放散を遂げていた

可能性があります。

ゼノキオン属種はイヌ属(Canis)種との競合に敗れる

形で、新大陸からはすぐに消滅しましたが、最大種の

体格はダイアウルフに匹敵していた模様です

('Dogs, their fossil relatives' by Wang and

Tedford, 2008)。

興味深い存在ですが、ゼノキオンはイヌ亜科随一の

「ハイパーカーニヴォラス」な歯型の持ち主というこ

とであり、臼歯(特に小臼歯)は、例えば同サイズの

ボロファグス亜科種よりも小さかったとも考えられますね。