Flyerさんが製作されたシーナリーを昨年ダウンロードさせていただいてたのですが

PC環境が死んでいたので導入することが出来ず、眠ったままだったのですが

やっと導入することができました!!

広島空港とは?

・・と言っても、私は広島に行ったことが無く、広島空港も知識が無かったので

ちょっとだけ調べてみました。

空港の場所は、広島市街からは結構離れていて 交通の便はあまり良くなさそう(汗

空港のホームページで確認すると、広島駅まで 1時間程度かかるようです

地図で見ると山の中にある空港っていうイメージですが、Wikiで調べたところ、標高が 330mで、山の上にある空港という感じですね

もともと山を切り開いて作った空港で、気象条件が急激に変化しやすく、霧などが急に発生し流れ込んでくる傾向があるそうです

・・そういえば、一昨年、アシアナ空港のA320が乱気流で事故を起こしたのも広島空港でしたよね。

あと、地理的に海が近いといえば近そうですけど、でも滑走路は海側を向いてないんですね

RWYは 10/28 ということです

GoogleMapを見てて思ったんですが、隣のゴルフ場が近いですね!

空港に着いたら、すぐにゴルフが出来そうです(笑

・・さて、そんな感じで、早速P3Dにシーナリーを導入させていただきました

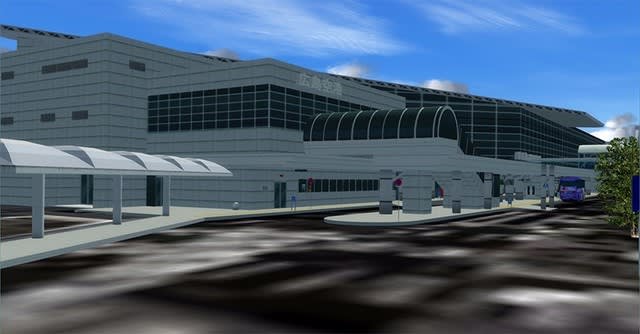

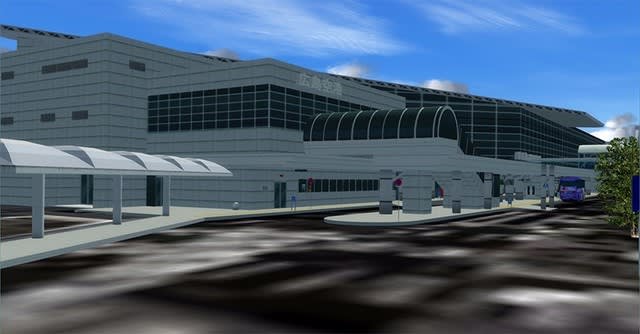

建物や空港入り口も細かく作られています

道路標識や看板等も、バッチリ再現されていて凄いです。

バスターミナル向かいの謎のオブジェ?もしっかり設置されていました

国際線到着ロビーのバスターミナルです。観光案内や、駅までの交通ガイドの看板等、細かく作りこまれていますよ!

皆これを見て、広島市街まで 1時間かかるのか~なんて思うんでしょうね(汗

空港ゲート側を見た感じです。Wikiにも書いてありましたが、すぐ近くに山肌が見えてるあたり

なるほど山を切り開いて作ったという感じがしますね

管制塔は耐震補強がしてありますね。

窓のブラインドなんかは、上がっていたり降りていたり、一つ一つが細かく作られています!

ちょっと見えずらいですが、後方に広島エアポートホテルが見えていますね

滑走路の南には 2台の空港監視レーダーが設置されていました

国土交通省の

WEBサイトによると、広島の監視レーダーは

一次監視レーダーの PSRと、二次監視レーダーの SSRを組み合わせたもので、総称として ASR と呼ぶのだそうです

空港の敷地を仕切る柵も、上部は有刺鉄線の形状になっています。セキュリティ上、重要な部分ですね~

給油所の給油機や建物も細かく、看板なども再現されています

右奥には、海上保安庁の航空基地もありました(ここには 第6管区海上保安庁本部のようです)

広島空港は、日本のILSの中では一番精度の高い CAT-IIIb が設置されているんですよね

やはり、それだけ霧や風の影響で着陸が難しいということなんでしょうか・・・

とりあえず、無事に RWY10に着陸できました!

そして、そうこうしているうちに、すっかり夕刻になってしまいましたが、照明もとても雰囲気が出ていて

この時間の空港もいい感じでした!

厳島神社へ

広島空港とは関係ありませんが、広島といえば確か海に浮かぶ神社(?)の鳥居が有名でしたよね!

えっと・・・そう、厳島神社!!(無理やり思い出した感w

場所は、広島市街の少し南にあるようです

早速広島空港を離陸し、海に浮かぶ鳥居を探しに行って見ました!!

広島市街を抜けて厳島に向かおうとしていたら、なんと市街地に滑走路がありました。

昔は、ここが広島空港だったのかな・・・? GoogleMapで見ると、広島ヘリポートになっているみたいです

滑走路にはバツ印が入ってました

そして、市街地を抜けて厳島のほうに向かってみると・・

ありました!!

(もう少し接近してから撮影すればよかった・・・)