前の記事を書いてから、1年以上もたつんですね。

その間も、結構な数のご訪問を頂いておりました。

根強くご訪問頂いてた方々に深く御礼申し上げたいと思います。

さて、私ごとですが、

本年の3月末に勤め先を退職しました。

現在は、専業でやっておりまする^^

ブログの方ですが、書く気持ちが湧いてきたら、更新しようと思っています。

もしかしたら、新たに立ち上げるかもしれません。

その時は、こちらでアナウンスしますので、よろしくお願い致します。

その間も、結構な数のご訪問を頂いておりました。

根強くご訪問頂いてた方々に深く御礼申し上げたいと思います。

さて、私ごとですが、

本年の3月末に勤め先を退職しました。

現在は、専業でやっておりまする^^

ブログの方ですが、書く気持ちが湧いてきたら、更新しようと思っています。

もしかしたら、新たに立ち上げるかもしれません。

その時は、こちらでアナウンスしますので、よろしくお願い致します。

先般、お亡くなりになった松岡前農水大臣の記事が、タイトルの雑誌に掲載されている。

発見されてからの20分間、何があったのか不明ですが、寒い思いだけが残りました。

本日は以上。

発見されてからの20分間、何があったのか不明ですが、寒い思いだけが残りました。

本日は以上。

タイトルの話は何度も書いていますし、いろんな方も同様の主旨で述べておられますが、非常に本質的なことですので、何度でも書いてみたいと思います。

今更、説明するまでもないでしょうが、

沸きあがったお湯の中に蛙を入れると、蛙はその熱さに驚いて、鍋から飛び出てしまいます。

ところが、水の状態で蛙を鍋に入れ、とろ火でゆっくり加熱すると、いつの間にか茹で蛙が出来上がっている、というお話です。

実際に茹で蛙が出来上がるかどうかは別にして、茹で蛙のような事例は、私たちの周りに数え切れないほど存在しているようです。

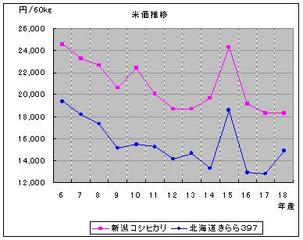

平成6年をピークとして、

米価は、断続的に下落しています。

具体的に見てみますと、

平成6年産の米価は、新潟コシヒカリで約2万4,500円、北海道きらら397で約1万7,300円でした。

一方、平成18年産の直近価格は、新潟コシヒカリが約1万8,300円、北海道きらら397が1万4,900円となっています。

下落幅は、新潟コシヒカリで約6,200円(▲約25%)、北海道きらら397で約2,400円(▲約16%)です。

なお、北海道きらら397の最安値は17年産の約1万2,800円で、約4,500(▲25%)の下落でした。

この間、平成10年、平成15年などは、不作によって米価は一時戻してはいますが、これは一時的なもので、すぐに安値の水準に落ち込んでいます。

平成6年産の価格から、約1/4の下落幅ですが、下落期間は約10年です。

これが長いか短いかは、人によって様々な評価があるでしょうが、私は長い期間にわたって、少しずつ下落した、と感じています。

加えて、平成8年だったでしょうか、稲経という補填制度が導入され、米価下落が生産者に実感しにくい体制が確立しました。

つまり、稲作農家は、ゆっくりと、しかし確実に体力を奪われ、大多数は(というよりJAは)政策に救いを求めてきた、という印象を私は持っています。

いや、政策に救いを求めず、自力で対応しておられる農家もいらっしゃいますが、圧倒的多数はそうではない、と考えています。

気がつけば、状況は著しく悪化しており、疲弊した状況の中で、「あとは自分でなんとかしろよ」と行政から三行半を突きつけられているのでは、と感じられます。

それなら、体力のあるうちに放り出して欲しかった、と思うのが人情でしょうが、後の祭りです。

今後、数年間、さらに断続的に米価は下落することにでもなれば、茹で蛙の一丁上がり、です。

その責任は、行政がとるわけではなく、ましてやJAがとるわけでもありません。

稲作農家の破綻という形で、農家自身が責任をとることになります。

ここで、大切な教訓を学ぶことができます。

最終的に責任を取りえない者(つまり、行政やJA)に、依存してはならない。

自立しろと。

今更、説明するまでもないでしょうが、

沸きあがったお湯の中に蛙を入れると、蛙はその熱さに驚いて、鍋から飛び出てしまいます。

ところが、水の状態で蛙を鍋に入れ、とろ火でゆっくり加熱すると、いつの間にか茹で蛙が出来上がっている、というお話です。

実際に茹で蛙が出来上がるかどうかは別にして、茹で蛙のような事例は、私たちの周りに数え切れないほど存在しているようです。

平成6年をピークとして、

米価は、断続的に下落しています。

具体的に見てみますと、

平成6年産の米価は、新潟コシヒカリで約2万4,500円、北海道きらら397で約1万7,300円でした。

一方、平成18年産の直近価格は、新潟コシヒカリが約1万8,300円、北海道きらら397が1万4,900円となっています。

下落幅は、新潟コシヒカリで約6,200円(▲約25%)、北海道きらら397で約2,400円(▲約16%)です。

なお、北海道きらら397の最安値は17年産の約1万2,800円で、約4,500(▲25%)の下落でした。

この間、平成10年、平成15年などは、不作によって米価は一時戻してはいますが、これは一時的なもので、すぐに安値の水準に落ち込んでいます。

平成6年産の価格から、約1/4の下落幅ですが、下落期間は約10年です。

これが長いか短いかは、人によって様々な評価があるでしょうが、私は長い期間にわたって、少しずつ下落した、と感じています。

加えて、平成8年だったでしょうか、稲経という補填制度が導入され、米価下落が生産者に実感しにくい体制が確立しました。

つまり、稲作農家は、ゆっくりと、しかし確実に体力を奪われ、大多数は(というよりJAは)政策に救いを求めてきた、という印象を私は持っています。

いや、政策に救いを求めず、自力で対応しておられる農家もいらっしゃいますが、圧倒的多数はそうではない、と考えています。

気がつけば、状況は著しく悪化しており、疲弊した状況の中で、「あとは自分でなんとかしろよ」と行政から三行半を突きつけられているのでは、と感じられます。

それなら、体力のあるうちに放り出して欲しかった、と思うのが人情でしょうが、後の祭りです。

今後、数年間、さらに断続的に米価は下落することにでもなれば、茹で蛙の一丁上がり、です。

その責任は、行政がとるわけではなく、ましてやJAがとるわけでもありません。

稲作農家の破綻という形で、農家自身が責任をとることになります。

ここで、大切な教訓を学ぶことができます。

最終的に責任を取りえない者(つまり、行政やJA)に、依存してはならない。

自立しろと。

4月に入りますと、品目横断の加入申請の時期となります。

秋まきの麦を作付けされている方は、すでに加入申請の手続きは済まされていらっしゃるでしょうが、秋まきの麦を作られていない方は、これからが申請手続きとなります。

行政は戦後最大の農政改革と自称されていますが、それは行政側の都合でおっしゃっているので、農家からすると「従前の助成水準とそれほど大きな差はない」となります。

ですが、現行対策に加入されているかたは、現状維持という意味で、加入してもよいのではないでしょうか。

これまで、品目横断に関する質問のメールをいくつか頂いていましたが、今後は、この対策の中身を、ゆっくりではありますが、少しずと解説していこうと考えています。

このサイトは、コメをテーマにしていますので、対策の中でも、コメに関することを中心にしていくつもりです。

秋まきの麦を作付けされている方は、すでに加入申請の手続きは済まされていらっしゃるでしょうが、秋まきの麦を作られていない方は、これからが申請手続きとなります。

行政は戦後最大の農政改革と自称されていますが、それは行政側の都合でおっしゃっているので、農家からすると「従前の助成水準とそれほど大きな差はない」となります。

ですが、現行対策に加入されているかたは、現状維持という意味で、加入してもよいのではないでしょうか。

これまで、品目横断に関する質問のメールをいくつか頂いていましたが、今後は、この対策の中身を、ゆっくりではありますが、少しずと解説していこうと考えています。

このサイトは、コメをテーマにしていますので、対策の中でも、コメに関することを中心にしていくつもりです。

このブログのほかに、同タイトルのHPを運営していましたが、

更新もままならず、この際、閉鎖することとしました。

すでに、契約も解除し、もうしばらくでデータが消えるはずです。

当ブログは、このまま維持していきますが、

HPにブックマークされている方は、ブックマークをこちらのブログに変更頂きますようお願い申しあげます。

taisa

更新もままならず、この際、閉鎖することとしました。

すでに、契約も解除し、もうしばらくでデータが消えるはずです。

当ブログは、このまま維持していきますが、

HPにブックマークされている方は、ブックマークをこちらのブログに変更頂きますようお願い申しあげます。

taisa

世の中、大きく変わった、とよく言われます。

いったい何が変わったんでしょう。

ここでは、所得の配分、という視点から、構造の変化を考えて見たいと思います。

たとえば、企業が稼いだお金は、

税金、配当、役員報酬、賃金、へと分配されます。

税金ですが、

これは所得の再配分という側面があります。

(教科書的ですが。。。)

この部分は、今更言うまでもなく、よりフラットになっていますし、今後もこれが進展していく方向です。

問題は、配当、役員報酬、賃金の分配率です。

こういった問題は、連合が詳しいので、そちらのサイトで調べてみました。

10億円以上の企業における付加価値分配率について、'01年と'05年の比較をしています。

配当は、2.8倍、役員報酬は、1.9倍へと供に増加しています。

一方、賃金は、6.7%の減少です。

もちろん、これは労組の主張ですから、数字に嘘はないにしろ、自らに都合の良い部分を抜き出していると考えるのが妥当で、鵜呑みにはできません。

しかしながら、所得の分配を考えますと、社会全体がどこに比重を置いているか、傾向が伺えますし、今後もこれが拡大すると考える方が無難です。

農業に限らず、社会全体の構造が変わっている中で、これまで通り、良いものさえ作れば、という考え方は、間違いではないとは思いますが、決して有利には働かないように感じます。

何に重きを置くか、でずいぶん違っていくように感じます。

いったい何が変わったんでしょう。

ここでは、所得の配分、という視点から、構造の変化を考えて見たいと思います。

たとえば、企業が稼いだお金は、

税金、配当、役員報酬、賃金、へと分配されます。

税金ですが、

これは所得の再配分という側面があります。

(教科書的ですが。。。)

この部分は、今更言うまでもなく、よりフラットになっていますし、今後もこれが進展していく方向です。

問題は、配当、役員報酬、賃金の分配率です。

こういった問題は、連合が詳しいので、そちらのサイトで調べてみました。

10億円以上の企業における付加価値分配率について、'01年と'05年の比較をしています。

配当は、2.8倍、役員報酬は、1.9倍へと供に増加しています。

一方、賃金は、6.7%の減少です。

もちろん、これは労組の主張ですから、数字に嘘はないにしろ、自らに都合の良い部分を抜き出していると考えるのが妥当で、鵜呑みにはできません。

しかしながら、所得の分配を考えますと、社会全体がどこに比重を置いているか、傾向が伺えますし、今後もこれが拡大すると考える方が無難です。

農業に限らず、社会全体の構造が変わっている中で、これまで通り、良いものさえ作れば、という考え方は、間違いではないとは思いますが、決して有利には働かないように感じます。

何に重きを置くか、でずいぶん違っていくように感じます。

タイトルは、生産の自由化が、流通に何をもたらすか、としています。

したがって、生産現場で、今後どのような現象が生ずるか、を問題にしているのではなく、流通にどんなことが起こるか、について考えようとしています。

結論から言えば、仕入れ、集荷に優位性が生ずる可能性があると考えています。

自由化の過程を、あらためて振り返って見ますと、

小売→中間の順で、自由化(すなわち規制緩和)が進められてきました。

川下から順に進められてきた、ということは、言い換えれば、自由化が進められていない部分が常にあったわけです。

これは、流通の歪みと考えられ、自由化が進められた部分では、不自由な思いをされてきたのではないか、と推察いたします。

中途半端ではありますが、生産段階で自由化進むと、ようやく国内では一貫した自由流通の環境が整うことになります。

となれば、これまでの不自由が、解消されることになります。

これが、優位性の一つです。

反面、従来どおりの仕組みに依存する生産者は、不利な状況になります。

規制に守られていた生産者の所得が、川下方向に移動する、ということです。

よく行政は、担い手生産者と、それ以外の生産者に分類したがっていますが、環境が変わることによって所得が減少する生産者は、この分類とは無関係です。

要は、環境の変化に対応できているかどうか、です。

今後、流通の段階では、特に集荷においては、優位性を実感できるでしょう。

問題は、集荷したコメをどう売るか、ですが。。。

で、やはり先物の上場が不可欠だ、というのが私の考えです。

したがって、生産現場で、今後どのような現象が生ずるか、を問題にしているのではなく、流通にどんなことが起こるか、について考えようとしています。

結論から言えば、仕入れ、集荷に優位性が生ずる可能性があると考えています。

自由化の過程を、あらためて振り返って見ますと、

小売→中間の順で、自由化(すなわち規制緩和)が進められてきました。

川下から順に進められてきた、ということは、言い換えれば、自由化が進められていない部分が常にあったわけです。

これは、流通の歪みと考えられ、自由化が進められた部分では、不自由な思いをされてきたのではないか、と推察いたします。

中途半端ではありますが、生産段階で自由化進むと、ようやく国内では一貫した自由流通の環境が整うことになります。

となれば、これまでの不自由が、解消されることになります。

これが、優位性の一つです。

反面、従来どおりの仕組みに依存する生産者は、不利な状況になります。

規制に守られていた生産者の所得が、川下方向に移動する、ということです。

よく行政は、担い手生産者と、それ以外の生産者に分類したがっていますが、環境が変わることによって所得が減少する生産者は、この分類とは無関係です。

要は、環境の変化に対応できているかどうか、です。

今後、流通の段階では、特に集荷においては、優位性を実感できるでしょう。

問題は、集荷したコメをどう売るか、ですが。。。

で、やはり先物の上場が不可欠だ、というのが私の考えです。

日本の農業、特に稲作は、国際競争力が無い。

このような評価が、一般的なのではないか、と私は思います。

稲作に国際競争力が無い理由は様々あるでしょうが、

本質的な原因は、「保護」されてきたから。

これも、概ね皆さんに同意を得られると思います。

さて、本題ですが、

前の記事に記載したように、

日本も、アメリカに保護されてきました。

すなわち、日米安保条約です。

したがって、

国家に保護されてきた稲作に国際競争力が無いように、

アメリカに保護されてきた日本にも、国際競争力が無い、と言うことになります。

競争力がないのは、

政治

外交

などが思い浮かびますが、

日本人のチョコより甘い感性も、

該当しませんか?

もちろん日本人全てというのではなく、

TVによく出演する評論家やコメンテーターの、です。

たとえば、

憲法改正です。

本気かどうかはわかりませんが、

「日本国憲法は他国が見習うべきものだ」

と仰っておられる方がいらっしゃいます。

武力の行使を放棄する、ってことを世界が見習うべきだ、と言われているのでしょう。

平和団体と称する方々が主催する「護憲大会」などに、

著名な方々も参加してらっしゃるようです。

「武力の行使を放棄する」ことに共感することはともかく、

実際にそうすることのできる国家なんてあるんでしょうか?

ちなみに、某平和団体のトップの方は、

朝銀から送られた激励の文書を大切に持っておられました。

彼らの言う平和とは、いったいなんなんでしょうか?

また、誰のために、憲法を護ろうとしているのでしょうか?

そして、平和団体とは何の団体なんですか?

保護されて維持されてきた我が国の平和。

冒頭の論法で言えば、

私たちの平和(に対する考え方)もまた国際競争力が無い、ということになります。

このような評価が、一般的なのではないか、と私は思います。

稲作に国際競争力が無い理由は様々あるでしょうが、

本質的な原因は、「保護」されてきたから。

これも、概ね皆さんに同意を得られると思います。

さて、本題ですが、

前の記事に記載したように、

日本も、アメリカに保護されてきました。

すなわち、日米安保条約です。

したがって、

国家に保護されてきた稲作に国際競争力が無いように、

アメリカに保護されてきた日本にも、国際競争力が無い、と言うことになります。

競争力がないのは、

政治

外交

などが思い浮かびますが、

日本人のチョコより甘い感性も、

該当しませんか?

もちろん日本人全てというのではなく、

TVによく出演する評論家やコメンテーターの、です。

たとえば、

憲法改正です。

本気かどうかはわかりませんが、

「日本国憲法は他国が見習うべきものだ」

と仰っておられる方がいらっしゃいます。

武力の行使を放棄する、ってことを世界が見習うべきだ、と言われているのでしょう。

平和団体と称する方々が主催する「護憲大会」などに、

著名な方々も参加してらっしゃるようです。

「武力の行使を放棄する」ことに共感することはともかく、

実際にそうすることのできる国家なんてあるんでしょうか?

ちなみに、某平和団体のトップの方は、

朝銀から送られた激励の文書を大切に持っておられました。

彼らの言う平和とは、いったいなんなんでしょうか?

また、誰のために、憲法を護ろうとしているのでしょうか?

そして、平和団体とは何の団体なんですか?

保護されて維持されてきた我が国の平和。

冒頭の論法で言えば、

私たちの平和(に対する考え方)もまた国際競争力が無い、ということになります。

水田を維持するためには、当たり前のことですが、「水」が欠かせません。

そして、「水」を水田に取り入れるために「用水」が設けられています。

用水を大小という側面から、大雑把に分類すると、

動脈と毛細血管の2種類に分かれます。

水を大量に運ぶための太い用水。

これが動脈にあたります。

そして、もう一方が、すべての水田に水を運ぶための細くて、入り組んだ用水。

これが毛細血管にあたります。

水田に直結している用水は、全て、この細い用水です。

太い用水から、距離的に近い水田は、

水を潤沢に取り入れることができます。

逆に、太い用水から、距離的に遠い水田は、

細い用水を、延々と流れてきた水を利用するしかありません。

しかし、細い用水ですから、

上流に位置する水田で、水を取り入れてしまうと、

下流に位置する水田では、水が不足してしまいます。

したがって、

上流に位置する集落は、水を得やすく、

下流に位置する集落は、水に苦労します。

我が集落は、

下流に位置する集落です。

そのため、水を得るために、上流の集落の方々に、

色々、ご配慮頂かなければならなかったそうです。

百姓にとって、水は生命線ですから、

上流に位置する集落の方が、

「カラスは白いなぁ」と言えば、

「はい、カラスは白いですね」

と返事したとかしないとか(^_^;

早い話が、いいなりですね。

上流の集落のご機嫌を損ねると、

ピタッと水が来なくなったりしたそうです。

キンタマ握られた方は、弱いもんです。

このような力関係は、

個人間では、もちろんですが、

会社などの組織間でも存在し、

また、国家間でも存在します。

我が国もまた、キンタマを握られた国家です。

言うまでもなく、握ってる方は、米国です。

日本は、日米安保という枠組みで、軍事的に米国に守られています。

その根拠は、日米安保条約という一種の契約にあります。

北朝鮮から、自称保有していると言う核ミサイルが飛んできても大丈夫。

だって、アメリカが守ってくれるんです。

なんたって、紙に書いてあるし。

たぶん、大丈夫です。

条約を守らなかったら、条約違反です。

なので、大丈夫。

きっと、アメリカは条約を守ってくれます。

きっとです。

いや、アメリカが条約を守るかどうかが問題ではなく、

条約が存在すること自体が大切で、

核の傘の中にあることが、抑止力になるんです。

北朝鮮の将軍様は、おそらく抑止力をお感じになられているハズです。

たぶん。

本質的に、日本は自国を自国で守ることのできない国家です。

これまで、それでやってこれました。

だから、これからもやっていけるんです。

大部分の人間は、特別な危機感がない限りにいおいて、

過去に機能した仕組みは、

将来においても十分機能すると、感じるのではないでしょうか?

つまり、

これまで大丈夫だったから、これからも大丈夫だ、

という根拠のない安心感です。

しかし、時間の経過に伴う環境の変化は、

当時の前提条件を覆してしまうことがあります。

仕組みや枠組みというのは、

前提条件が整ってこそ、はじめて機能するものです。

そして、前提条件の変貌というのは、

時間をかけ、少しずつ、ゆっくりと進行していくもので、

それは、通常の感性で認識するには、あまりにもゆっくり過ぎます。

私個人は、

日米安保と言う枠組みは、現時点で機能していると考えています。

しかし、将来はどうでしょう?

過去と現在において機能しているであろう日米安保は、

将来も機能するでしょうか?

いつの日か、日本は、

自国を自国で守ることのできる国に変わらなければなりません。

それが、いつの時点かは、誰にもわかりませんが、

そのための議論をこれから少しずつしていく必要があるように思います。

そして、「水」を水田に取り入れるために「用水」が設けられています。

用水を大小という側面から、大雑把に分類すると、

動脈と毛細血管の2種類に分かれます。

水を大量に運ぶための太い用水。

これが動脈にあたります。

そして、もう一方が、すべての水田に水を運ぶための細くて、入り組んだ用水。

これが毛細血管にあたります。

水田に直結している用水は、全て、この細い用水です。

太い用水から、距離的に近い水田は、

水を潤沢に取り入れることができます。

逆に、太い用水から、距離的に遠い水田は、

細い用水を、延々と流れてきた水を利用するしかありません。

しかし、細い用水ですから、

上流に位置する水田で、水を取り入れてしまうと、

下流に位置する水田では、水が不足してしまいます。

したがって、

上流に位置する集落は、水を得やすく、

下流に位置する集落は、水に苦労します。

我が集落は、

下流に位置する集落です。

そのため、水を得るために、上流の集落の方々に、

色々、ご配慮頂かなければならなかったそうです。

百姓にとって、水は生命線ですから、

上流に位置する集落の方が、

「カラスは白いなぁ」と言えば、

「はい、カラスは白いですね」

と返事したとかしないとか(^_^;

早い話が、いいなりですね。

上流の集落のご機嫌を損ねると、

ピタッと水が来なくなったりしたそうです。

キンタマ握られた方は、弱いもんです。

このような力関係は、

個人間では、もちろんですが、

会社などの組織間でも存在し、

また、国家間でも存在します。

我が国もまた、キンタマを握られた国家です。

言うまでもなく、握ってる方は、米国です。

日本は、日米安保という枠組みで、軍事的に米国に守られています。

その根拠は、日米安保条約という一種の契約にあります。

北朝鮮から、自称保有していると言う核ミサイルが飛んできても大丈夫。

だって、アメリカが守ってくれるんです。

なんたって、紙に書いてあるし。

たぶん、大丈夫です。

条約を守らなかったら、条約違反です。

なので、大丈夫。

きっと、アメリカは条約を守ってくれます。

きっとです。

いや、アメリカが条約を守るかどうかが問題ではなく、

条約が存在すること自体が大切で、

核の傘の中にあることが、抑止力になるんです。

北朝鮮の将軍様は、おそらく抑止力をお感じになられているハズです。

たぶん。

本質的に、日本は自国を自国で守ることのできない国家です。

これまで、それでやってこれました。

だから、これからもやっていけるんです。

大部分の人間は、特別な危機感がない限りにいおいて、

過去に機能した仕組みは、

将来においても十分機能すると、感じるのではないでしょうか?

つまり、

これまで大丈夫だったから、これからも大丈夫だ、

という根拠のない安心感です。

しかし、時間の経過に伴う環境の変化は、

当時の前提条件を覆してしまうことがあります。

仕組みや枠組みというのは、

前提条件が整ってこそ、はじめて機能するものです。

そして、前提条件の変貌というのは、

時間をかけ、少しずつ、ゆっくりと進行していくもので、

それは、通常の感性で認識するには、あまりにもゆっくり過ぎます。

私個人は、

日米安保と言う枠組みは、現時点で機能していると考えています。

しかし、将来はどうでしょう?

過去と現在において機能しているであろう日米安保は、

将来も機能するでしょうか?

いつの日か、日本は、

自国を自国で守ることのできる国に変わらなければなりません。

それが、いつの時点かは、誰にもわかりませんが、

そのための議論をこれから少しずつしていく必要があるように思います。

ご指摘を頂いてはじめてわかったのですが、

私のメールの扱いが下手なため、

頂いているメールの何本かを消してしまっているようです。

(どうも、かなり以前からあったみたいです!)

未だ返信のない方は、

おそらく上記のようなことになっていると思いますので、

お手数ですが再度メールしてください。

本当にすいません!

お願いいたします。

私のメールの扱いが下手なため、

頂いているメールの何本かを消してしまっているようです。

(どうも、かなり以前からあったみたいです!)

未だ返信のない方は、

おそらく上記のようなことになっていると思いますので、

お手数ですが再度メールしてください。

本当にすいません!

お願いいたします。

昨日、書き忘れましたが、

見かけ上の価格と、実売価格の格差は、

何も今にはじまったわけではなく、

以前は「販売促進費」という形で行われていました。

ところが、「全農秋田事件」を契機として、販売促進費を規制する動きが本格化したため、リベート(販売促進費)からディスカウント(特定契約)へ流れが変わったのだと思います。

リベートというのは、見せかけの価格を維持するには、とても都合のいい手段でしたが、お上からダメ出しされては、どうにもなりません。

必然的に、ディスカウントが主流となるのでしょうが、さすがに入札で手当した卸に対して、リベートは出せても、ディスカウントはできません。

入札は公明正大ですが、相対は個々の問題ですので、相対は必然的にディスカウントする、となります。

結局、センターの機能不全は、細かい制度や実務上の問題もさることながら、

構造上の問題を背景に、

価格をどうしたいのか?という関係者の目的の問題であると思います。

センターは、適正な価格を形成するために存在しているようですが、

そもそも、「適正な価格」とは何ですか?

見かけ上の価格と、実売価格の格差は、

何も今にはじまったわけではなく、

以前は「販売促進費」という形で行われていました。

ところが、「全農秋田事件」を契機として、販売促進費を規制する動きが本格化したため、リベート(販売促進費)からディスカウント(特定契約)へ流れが変わったのだと思います。

リベートというのは、見せかけの価格を維持するには、とても都合のいい手段でしたが、お上からダメ出しされては、どうにもなりません。

必然的に、ディスカウントが主流となるのでしょうが、さすがに入札で手当した卸に対して、リベートは出せても、ディスカウントはできません。

入札は公明正大ですが、相対は個々の問題ですので、相対は必然的にディスカウントする、となります。

結局、センターの機能不全は、細かい制度や実務上の問題もさることながら、

構造上の問題を背景に、

価格をどうしたいのか?という関係者の目的の問題であると思います。

センターは、適正な価格を形成するために存在しているようですが、

そもそも、「適正な価格」とは何ですか?

最近、アクセス数が増加しているようです。

どこかでリンクして頂いたのでしょうか?

過去の経験では、

アクセス数の増加は、メールの増加を伴うようです。

例え批判のメールであっても真面目なメールには、返信させて頂いてますが、

そうでないメールには、返信致しかねますので、ご了解下さい。

さて、最近頂いたメールですが、

内容は、先物についてでした。

具体的には、どのような売買をしているのか、というものです。

私の場合、「サヤ取り入門」(パンローリング)がきっかけです。

特に上手ということもなく、どちらかと言えば、下手なのでは、と自分では感じています。

ただ、年中売買しているのではなく、

自分なりに、ここかな、という局面でしか売買していません。

一旦仕掛けると、仕切るまで比較的長い期間かかります。

経済活動に限らず、私たちの行為の向こう側には、突き詰めて考えれば、必ず人間が存在します。

先物市場で言えば、私の売買は、取引所という舞台装置を仲介して、売買の相手方が必ず存在します。

したがって、売買するときは、

相手方の立場をまず考えます。

立場が推察できれば、相手方の背景や事情も察することが、ある程度可能です。

立場ごとの事情は、売買行動につながり、

価格を変動させる要因の一つとなります。

このようなことは、相場に限らず、

ここをご覧になっている方々のご商売などで、

日常、意識せずに行っていることだと思います。

要は、すべては人間の行うことの結果でしかない、と認識しています。

そのために、いろいろな資料を整備して、売買しているわけです。

どこかでリンクして頂いたのでしょうか?

過去の経験では、

アクセス数の増加は、メールの増加を伴うようです。

例え批判のメールであっても真面目なメールには、返信させて頂いてますが、

そうでないメールには、返信致しかねますので、ご了解下さい。

さて、最近頂いたメールですが、

内容は、先物についてでした。

具体的には、どのような売買をしているのか、というものです。

私の場合、「サヤ取り入門」(パンローリング)がきっかけです。

特に上手ということもなく、どちらかと言えば、下手なのでは、と自分では感じています。

ただ、年中売買しているのではなく、

自分なりに、ここかな、という局面でしか売買していません。

一旦仕掛けると、仕切るまで比較的長い期間かかります。

経済活動に限らず、私たちの行為の向こう側には、突き詰めて考えれば、必ず人間が存在します。

先物市場で言えば、私の売買は、取引所という舞台装置を仲介して、売買の相手方が必ず存在します。

したがって、売買するときは、

相手方の立場をまず考えます。

立場が推察できれば、相手方の背景や事情も察することが、ある程度可能です。

立場ごとの事情は、売買行動につながり、

価格を変動させる要因の一つとなります。

このようなことは、相場に限らず、

ここをご覧になっている方々のご商売などで、

日常、意識せずに行っていることだと思います。

要は、すべては人間の行うことの結果でしかない、と認識しています。

そのために、いろいろな資料を整備して、売買しているわけです。

タイトルについて、私自身、あまり肯定的な考え方を持っていません。

というと、誤解を受けるかもしれませんが、行政が食育をどれだけ啓蒙しても、効果が上がらないと考えているのです。

何かを始めようとする場合、まずは動機が不可欠です

糖尿病など、やむを得ない事情がある方は、自ら食事を制限するでしょう。

でないと命にかかわります。

一方、現在、体に不都合を感じておられない方々は、何を好き好んで食事をコントロールする必要があるのでしょうか。

焼肉を喰い、ラーメンを啜り、口当たりのよい食事を堪能したいはずです。

なんとなーく将来の健康状態に不安を感じている場合であっても、偏った食事は改善できそうにもありません。

TVで、ウエスト何センチ以上は、メタボリックシンドロームだ、などという番組を見ても、その時だけのもので、長続きはしません。

偏った食事というのは、わかっちゃいるけどやめられないものなのです。

つまり、

食生活を改善しなければならない動機もそれほど差し迫ってはおらず、

口当たりの良い食べものの誘惑に打ち勝つのは、長期的には難しい

のだと考えています。

生活習慣病を予防するためには、

おそらく日々の食生活と運動を、自分の意思でコントロールする以外なく、

内臓脂肪を減らすサプリとか色々あるようですが、これらは心の安心にはなっても、実際の効果は?マークがつくのではないでしょうか???

世の中、「奇跡」はおきないことになってます。

そんな大人の中にまじって、子供たちは同じような食事をし、生活のリズムを刻んで生きます。

幼いときから、口当たりの良い食事をし、それが当たり前になっていくのです。

三つ子の魂百まで、と申しますが、

ジャンクな食習慣は、一生もので、

彼らは、大人になっても、悪しき食習慣から脱出できず、

仮に、食生活の制限を強いられた場合、私たち以上に我慢しなければならないのかもしれません。

逆に、

幼い時分から、規則正しく、バランスがとれた食生活を送れた子供たちはラッキーです。

習慣化した望ましい食生活は、「我慢する」という苦労を伴うことなく、大人になってからも維持できるからです。

このように考えると、

「食育」というのは、

「食に関する知識や体験」、あるいは「食に対する判断力」

を育む、などというものではなく、

子供たちに、望ましい食生活を「習慣化」させることではないのでしょうか?

外部からの強制力を除けば、「習慣」の力こそ、食育には不可欠です。

そのためには、

大人がまず実践し、ジャンクなスパイラルから抜け出さなければなりません。

というと、誤解を受けるかもしれませんが、行政が食育をどれだけ啓蒙しても、効果が上がらないと考えているのです。

何かを始めようとする場合、まずは動機が不可欠です

糖尿病など、やむを得ない事情がある方は、自ら食事を制限するでしょう。

でないと命にかかわります。

一方、現在、体に不都合を感じておられない方々は、何を好き好んで食事をコントロールする必要があるのでしょうか。

焼肉を喰い、ラーメンを啜り、口当たりのよい食事を堪能したいはずです。

なんとなーく将来の健康状態に不安を感じている場合であっても、偏った食事は改善できそうにもありません。

TVで、ウエスト何センチ以上は、メタボリックシンドロームだ、などという番組を見ても、その時だけのもので、長続きはしません。

偏った食事というのは、わかっちゃいるけどやめられないものなのです。

つまり、

食生活を改善しなければならない動機もそれほど差し迫ってはおらず、

口当たりの良い食べものの誘惑に打ち勝つのは、長期的には難しい

のだと考えています。

生活習慣病を予防するためには、

おそらく日々の食生活と運動を、自分の意思でコントロールする以外なく、

内臓脂肪を減らすサプリとか色々あるようですが、これらは心の安心にはなっても、実際の効果は?マークがつくのではないでしょうか???

世の中、「奇跡」はおきないことになってます。

そんな大人の中にまじって、子供たちは同じような食事をし、生活のリズムを刻んで生きます。

幼いときから、口当たりの良い食事をし、それが当たり前になっていくのです。

三つ子の魂百まで、と申しますが、

ジャンクな食習慣は、一生もので、

彼らは、大人になっても、悪しき食習慣から脱出できず、

仮に、食生活の制限を強いられた場合、私たち以上に我慢しなければならないのかもしれません。

逆に、

幼い時分から、規則正しく、バランスがとれた食生活を送れた子供たちはラッキーです。

習慣化した望ましい食生活は、「我慢する」という苦労を伴うことなく、大人になってからも維持できるからです。

このように考えると、

「食育」というのは、

「食に関する知識や体験」、あるいは「食に対する判断力」

を育む、などというものではなく、

子供たちに、望ましい食生活を「習慣化」させることではないのでしょうか?

外部からの強制力を除けば、「習慣」の力こそ、食育には不可欠です。

そのためには、

大人がまず実践し、ジャンクなスパイラルから抜け出さなければなりません。

自らの考えを主張するというのは、

なんでもないようなことにも思えますが、

これはこれで、中々勇気の要る行為です。

自分の頭の中身をさらけ出すことになるからです。

ひょっとしたら、ピント外れで他人に笑われるかもしれない。

私は、いつも、そんな不安に駆られてしまいます。

そのため、

時に、笑われないような中身の主張をしたくなります。

それは、無難な主張をする、ということです。

当たり障りのない主張を、もっともらしく話す。

常識的な内容で、隙がない。

それは、きっと誰からも馬鹿にされることはないのでしょう。

しかし、

このような行為は、「誰からも馬鹿にされないこと」が、

最優先事項になっています。

本来、主張の目的は、自分の感じたことや考えたことを、表すことであるはずです。

それが、いつの間にか、他人から笑われないことが目的になってたりします。

おそらく、私の中の弱い心が、そうさせるのでしょう。

こういう時は、

できるだけ、自分の感性を信じるように心がけています。

そして、自分が感じたことが、本当は何だったかを、

明確化するようにもしています。

実は、この作業も、私には意外と難しく感じます。

自分が感じたこと、というのは

抽象的で、雲のようにふわふわしています。

そこから、感じていることの具体像を、少しずつ紡ぎだしていく。

これが、結構、時間とエネルギーを要するのです。

思うに、

人間の心というのは、とても不可解で、

自分がどのように感じているのかを、

はっきり認識することさえも、良く出来ていないのではないか?

と思います。

テレビなどを見ていますと、あるニュースに対して、

コメンテーターが様々な意見を言っていきます。

漫然と、聞いていると、

いつの間にか、それらがまるで私自身の意見であるかのような錯覚に陥ることもあります。

また、司会者やコメンテーターの怒りが、私自身の怒りであるかのようにも感じたりもします。

つまり、テレビという道具を通じて、

出演者の感情や考え方が、私のものに置き換わっているのです。

その背景には、

自分自身がどのように感じているか、

自分自身にもはっきりわかっておらず、

そこへ、テレビから伝わる情報と感情が、

染み込んでいく。

こんな状況があるように思えてなりません。

そのために大切なことは、

テレビやネットなどの話を鵜呑みにしない。

自分の感性を信じ、

自分で考える。

ということなのではないでしょうか。

そういった時間をつくり、習慣づける。

おそらく、文章を書くことは、これに最適な作業なのでしょう。

なんでもないようなことにも思えますが、

これはこれで、中々勇気の要る行為です。

自分の頭の中身をさらけ出すことになるからです。

ひょっとしたら、ピント外れで他人に笑われるかもしれない。

私は、いつも、そんな不安に駆られてしまいます。

そのため、

時に、笑われないような中身の主張をしたくなります。

それは、無難な主張をする、ということです。

当たり障りのない主張を、もっともらしく話す。

常識的な内容で、隙がない。

それは、きっと誰からも馬鹿にされることはないのでしょう。

しかし、

このような行為は、「誰からも馬鹿にされないこと」が、

最優先事項になっています。

本来、主張の目的は、自分の感じたことや考えたことを、表すことであるはずです。

それが、いつの間にか、他人から笑われないことが目的になってたりします。

おそらく、私の中の弱い心が、そうさせるのでしょう。

こういう時は、

できるだけ、自分の感性を信じるように心がけています。

そして、自分が感じたことが、本当は何だったかを、

明確化するようにもしています。

実は、この作業も、私には意外と難しく感じます。

自分が感じたこと、というのは

抽象的で、雲のようにふわふわしています。

そこから、感じていることの具体像を、少しずつ紡ぎだしていく。

これが、結構、時間とエネルギーを要するのです。

思うに、

人間の心というのは、とても不可解で、

自分がどのように感じているのかを、

はっきり認識することさえも、良く出来ていないのではないか?

と思います。

テレビなどを見ていますと、あるニュースに対して、

コメンテーターが様々な意見を言っていきます。

漫然と、聞いていると、

いつの間にか、それらがまるで私自身の意見であるかのような錯覚に陥ることもあります。

また、司会者やコメンテーターの怒りが、私自身の怒りであるかのようにも感じたりもします。

つまり、テレビという道具を通じて、

出演者の感情や考え方が、私のものに置き換わっているのです。

その背景には、

自分自身がどのように感じているか、

自分自身にもはっきりわかっておらず、

そこへ、テレビから伝わる情報と感情が、

染み込んでいく。

こんな状況があるように思えてなりません。

そのために大切なことは、

テレビやネットなどの話を鵜呑みにしない。

自分の感性を信じ、

自分で考える。

ということなのではないでしょうか。

そういった時間をつくり、習慣づける。

おそらく、文章を書くことは、これに最適な作業なのでしょう。