胡飲酒というお酒があります。雅楽に「胡飲酒破」という曲目がありますが、

それを聴かせて醸造した、みやびなお酒。

お酒のラベルから、銘名の由来を抜粋しますと・・・

「胡飲酒破」は孝謙天皇の時代、林邑(りんゆう-今のベトナムあたり)の僧に

よって伝えられた楽曲で江戸享保時代に現在の形になった。その間、改作や

消滅の危機にみまわれたが、「不死鳥のごとく復活した強運の雅楽」だとか。

曲の内容は、「宴席で酒に酔って、今まで酒を汲むのに使っていた酒杓を手に

踊りだす」というもの。

雅楽というと堅苦しくとらえがちですが、人間くさい内容もあるんですね。

装束の写真はこちら→http://o-gagaku.com/kyoku/konju.html

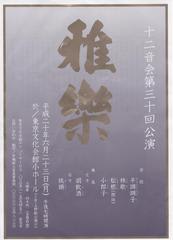

六月二十三日(月) 於/東京文化会館小ホールにて

「十二音会」・・・楽師の有志による、雅楽演奏団体

の公演が催されます。

演目には、舞楽「胡飲酒」が含まれていますよ。

胡飲酒というお酒~興味津々で拝見させていただきました。

ぺ3.6の話によると

会津ではモーツアルトの曲を聞いて育った『蔵粋(クラッシック)』というお酒があるそうです。

ベートーヴェンじゃ駄目だとか。。

心地よい調べは極上の味わいづくりの

魔法のスパイスなのですね。

あなた様は東京文化会館小ホール行かれるのかな?

平日なのでうーたまは不可能なため

もし行かれるならば

またお話を聞かせてください

これからもヨロピク

酒粋とかいて、クラシックですか。粋なネーミングで

すね。それにしても、中学生のペ3.6さんの博識ぶり

には、びっくりです。

このお酒自体は、10年ほど前に雅楽奏者の東儀秀樹氏の案でつくられたものだそうです。

やはり、ウイスキーが音楽を聴かせると美味しくなる

ことから発想したとか。

この日の雅楽は、私も残念ながら平日夜なので行けません。

あと何年かして、子供が大きくなってからのお楽しみ

にしておきます。