埼玉古墳群で最も土をたくさん使って造った巨大円墳である丸墓山古墳は、円墳としては国内2番目の規模で、登れる円墳としては日本でナンバーワンの大きさです。

お勧め度:

| *** 本ページの目次 *** 1.基本情報 2.諸元 3.探訪レポート 4.補足 5.参考資料 |

1.基本情報

所在地

埼玉県行田市大字埼玉4834(埼玉県立さきたま史跡の博物館)

現況

さきたま古墳公園

史跡指定

国指定史跡

指定日:昭和13年(1938)8月8日

国指定特別史跡

指定日:令和2年(2020)

出土遺物が見られる場所

2.諸元

築造時期

6世紀前半ごろ(現地説明板)

6世紀第2四半期初頭(『埼玉の古墳 北埼玉・南埼玉・北葛飾』)

墳丘

形状:円墳

墳丘径:105m

墳丘高:約19m(埼玉古墳群で最も高い)

周堀を含めた最大径:約180m

段築:3段

葺石:あり(ただし全面は覆われていなかった可能性がある)

埴輪:あり

主体部

未発掘で不明(おそらく竪穴系)

出土遺物

周堀

一重で一部残存

幅約37m

円筒埴輪片、朝顔形埴輪片、形象埴輪片(人物・楯・大刀・靱・馬など)、土師器、須恵器

3.探訪レポート

2015年3月14日(土)

この日の探訪箇所

忍諏訪神社・東照宮 → 行田市郷土博物館 → 忍城 → 高源寺 → 妙音寺 → 大日塚古墳 → 丸墓山古墳 → 稲荷山古墳 → 将軍山古墳 → 将軍山古墳展示館 → 二子山古墳 → 愛宕山古墳 → 瓦塚古墳 → さきたま史跡の博物館 → 奥の山古墳 → 鉄砲山古墳 → 前玉神社および浅間塚古墳

大日塚古墳の次は、念願のさきたま古墳群を探訪します。

実はあまり事前に調べてきていないので、行き当たりばったりで行きますよ!

目の前に現れた忍川を渡ると、いよいよ埼玉古墳群のあるさきたま古墳公園です。

ようやくたどりつきました!

時刻は12時10分、見学できる時間は1時間くらいしかありません。

おや、遠くに丘のような緑の塊が・・・

きっとあれが丸墓山古墳に違いありません。

でか過ぎる・・・

公園の案内図を発見。

それじゃあ最初はあのでっかい円墳から見てやろうじゃないか!

カメラに収まり切れないくらいに接近したぞ。

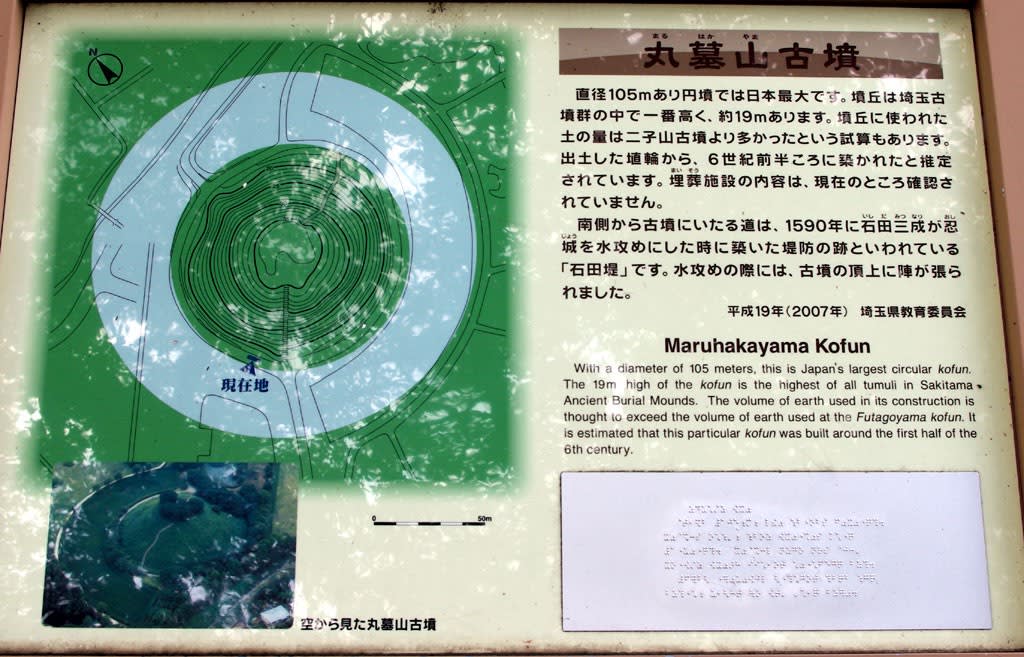

説明板発見。

丸墓山古墳はご覧の通り、直径が105mもある円墳で、日本で一番大きい円墳なのです。

※後日注:この探訪から少しして、奈良市の富雄丸山古墳の正確な測量結果から110mだということがわかり、日本一の座は奪われてしまいました・・・

※2017年11月23日に訪れた富雄丸山古墳(この時点では墳丘がフェンスで囲ってあり中に入れず、説明板一つもなくまったく史跡としては整備されていませんでしたが、日本一だということが分かったため、今後は整備する予定だそうです)。

ではここで、埼玉古墳群の全体像について解説します。

さきほどは公園案内図をお見せしましたが、さきたま史跡の博物館の中に航空写真がありますので、そちらを元に説明します。

写真の中には古墳の名前が10個書かれていますが、そのうちの浅間塚古墳は「さきたま古墳公園」の範囲外、すなわち国史跡の指定外になっています。

しかし同時に見学もできることから浅間塚古墳を含めた10基の古墳を古い順から一覧します。

・稲荷山古墳 前方後円墳 120m 5世紀後半

・二子山古墳 前方後円墳 138m 6世紀初め頃

・丸墓山古墳 円墳 105m 6世紀前半頃

・瓦塚古墳 前方後円墳 73m 6世紀前半から半ば

・奥の山古墳 前方後円墳 66m 6世紀半ば

・将軍山古墳 前方後円墳 90m 6世紀後半

・愛宕山古墳 前方後円墳 53m 6世紀後半

・鉄砲山古墳 前方後円墳 109m 6世紀後半

・中の山古墳 前方後円墳 79m 6世紀末

・浅間塚古墳 円墳 58m 7世紀前半

現在墳丘を見ることのできる古墳は上の表の10基で、うち8基が前方後円墳ですが、かつては大人塚(うしづか)古墳という前方後円墳や方墳1基、円墳約40基が存在し、往時は50基くらいからなる古墳群だったと考えられています。

また、『シリーズ「遺跡を学ぶ」016 鉄剣銘一一五文字の謎に迫る 埼玉古墳群』では、埼玉古墳群の北北東300mにある、円墳約10基からなる白山古墳群は、現在両古墳群を隔てている忍川が往時は無かったことから埼玉古墳群の内としてとらえていますが、大型前方後円墳があった若王子(にゃくおうじ)古墳群は、埼玉古墳群の前方後円墳と主軸方向がまったく違い、両古墳群の間は地形的にも台地が切れていることから、別個の古墳群としています。

さて、古墳時代の前期(3世紀半ば~4世紀)にはこの地には古墳がありませんでしたが、中期も終わりに近づいたころの5世紀後半になって突如、大型前方後円墳である稲荷山古墳が築かれます。

当時はまだ「武蔵国」という行政区画はありませんが、後に武蔵国と呼ばれる地域全体の中で最も強大な勢力を誇る「さきたまの王」の墓域が稲荷山古墳を嚆矢として形成され始め、古墳時代が終わる7世紀まで、その子孫の墓が営まれ続きます。

ただし上記の古墳が一系統だったわけではなく、『ワカタケル大王とその時代 埼玉稲荷山古墳』では、下記の2系統と考察しています(カッコ内は墳丘長)。

【首長墓系列(宗主系列)】

稲荷山(120) → 二子山(138) → 鉄砲山(109) → 浅間塚(58) → 戸場口山(42)

【もう一つの系列】

瓦塚(73)→ 奥の山(66) → 将軍山(90) → 中の山(79)

また、『シリーズ「遺跡を学ぶ」016 鉄剣銘一一五文字の謎に迫る 埼玉古墳群』では下記の2系統と考察しています。

【首長墓系列】

稲荷山(120) → 二子山(138) → 鉄砲山(109) → 将軍山(90) → 中の山(79)

【もう一つの系列】

瓦塚(73) → 奥の山(66) → 愛宕山(53)

この2通りの考えのどちらが正しいか、はたまた全く違う考えも含め、皆さんそれぞれ探究するとして、最大の問題点は、丸墓山古墳の扱いについてです。

丸墓山古墳は、使用した土の量は古墳群最長の二子山古墳よりも多いとされ、そのスケールからすると首長の墓として申し分ないのですが、前方後円墳よりもランクの下がる円墳にしている点が謎なのです。

丸墓山古墳の地位に関しては昔から多くの研究者が様々な考えを述べていますが、いまだに定説のようなものは存在しません。

『ワカタケル大王とその時代 埼玉稲荷山古墳』によると、1968年に撮影された空中写真では、丸墓山古墳の南西側に細く白い方形のラインが確認されたことから、その当時は柄鏡形の前方後円墳だと想定されていました。

では、墳頂に登りましょう。

墳頂から北西方面を眺めると・・・

お、ありましたぞ!

忍城の御三階櫓が!

映画「のぼうの城」をご覧になった方はご存じかと思いますが、天正18年(1590)に忍城を攻めた石田三成はここに本陣を構えたのですね。

でも実はここに本陣を構えたのは三成だけではなく、永禄2年(1559)には長尾景虎(後の上杉謙信)もここに本陣を構えて忍城を睨みつけたのです。

そのときは忍城主成田長泰の方から講和を提案して、両者は仲直りしました。

なお、いま私たちが見ることができる忍城の御三階櫓は戦国時代には存在せず、しかも、江戸時代に建っていた御三階櫓とは位置もデザインも違います。

そのため、城マニアには不評らしいですが、こうやって丸墓山古墳の墳頂から見る際には分かりやすい目印になりますので、これはこれで良いと思います。

見下すと古墳のサイズに見合った幅の広い周溝跡が。

周溝は往時は当然ながらぐるっと一周していたわけですが、現在整備されている周溝跡は全周していません。

古墳群の配置図を見ると、丸墓山古墳の西側から北側にかけての周溝がある位置には川が流れていますね。

『ワカタケル大王とその時代 埼玉稲荷山古墳』によると、この旧忍川は近世初頭に忍城の水抜きのために人工的に開削された川だと考えられるそうです。

東南方向には古墳群で最大規模の二子山古墳が見えます。

東方向には有名な金錯銘鉄剣が出た稲荷山古墳。

そして同じく東側の南寄りには将軍山古墳が。

両者を一緒に画面に収めることも可能です。

古墳ツーショット!

いいねえ。

さきたま古墳群は既述した通り、今まで古墳が無かった地域に突如として大型前方後円墳である稲荷山古墳が築かれます。

そしてそれ以降、埼玉地方の歴代の王墓が築かれるのですが、どういうわけかこの丸墓山古墳だけ大型古墳の中で唯一円墳なのです。

なぜ円墳なのか?

これは非常に面白いテーマですが、私の想像ではこの時期だけ、ヤマトから何らかの規制が掛かったのではないかと思っています。

おそらく、このときのサキタマの「王」は、ヤマトに対して可愛くない行動を取ったのではないでしょうか。

そのため前方後円墳の築造が許可されず、円墳になってしまったと推測できますが、そのときの王(もしくはその後継者)は、円墳にするにしても自らの権力の強大さを誇示するために日本一(もちろん当時は日本という国もありませんし、これが列島で一番大きいかどうかは分からなかったはずですが)の円墳を築いたのではないかと考えるのです。

サキタマの王の矜持(プライド)です。

そしてきっと、丸墓山古墳が築造された後、ヤマトからやってきた官人はこの大きさに度肝を抜かれたと思います。

それはまさしくサキタマの王の予想通りの展開ですね。

してやったり・・・

なんて、いろいろ想像を巡らすのはとても楽しいです。

本当はもっと墳頂で思索をめぐらせたり、眺めを堪能したりしたいのですが、時間が無いので下に降りましょう。

※後日注:初めて探訪した時は上記のように考えたのですが、その後列島各地で大型円墳を見る機会があり、現在は築造時期がはっきりしないことには考察も難しいと感じているため、将来の調査に期待しています。

古墳は3段に築成されており、今でも段差が分かります。

葦原の向こうには稲荷山古墳が横たわっています。

次はあの稲荷山古墳に行きますぞ!

⇒この続きはこちら

2017年8月6日(日) 東国を歩く会「古墳スペシャル!」

この日の探訪箇所

東国を歩く会(歴史を歩こう協会の前身)で、乗用車2台に分乗して探訪してきました。

その時の写真を羅列します。

石田堤。

墳頂。

墳頂から忍城方面。

丸墓山古墳の墳丘高は約19mあり、墳頂から見下ろすと結構比高差がありますよ。

2017年12月3日(日) クラブツーリズムにて案内

この日の探訪箇所

クラブツーリズムにて私としては初めて案内してきました。

墳頂から見た稲荷山古墳。

こちらは将軍山古墳。

この日は天候に恵まれ、初冬の澄んだ空気の下、気持ちよく歩いてきました。

2018年1月13日(土) クラブツーリズムにて案内

この日の探訪箇所

クラブツーリズムにて案内してきました。

今回は写真は撮れませんでしたが、この日も天候はバッチリでした。

2020年2月22日(土) クラブツーリズムにて案内

この日の探訪箇所

クラブツーリズムにて久しぶりに案内してきました。

今回もいつもと同じような写真ですが、墳頂から見た稲荷山と将軍山。

忍城跡の模擬御三階櫓を呪力ズーム。

そういえば、石田堤の説明板は撮っていなかった気がします。

冬もそろそろ終わりという時期でしたが、やはり冬は空気が澄んでいていいですね。

4.補足

5.参考資料

・現地説明板

・『新編武蔵風土記稿』「巻之二百十六 埼玉郡之十八 忍領 埼玉村」 昌平坂学問所/編 1830年

・『ワカタケル大王とその時代 埼玉稲荷山古墳』 小川良祐・狩野久・吉村武彦/著 2003年

・『埼玉の古墳 北埼玉・南埼玉・北葛飾』 塩野博/著 2004年

・『シリーズ「遺跡を学ぶ」016 鉄剣銘一一五文字の謎に迫る 埼玉古墳群』 高橋一夫/著 2005年

・『季刊考古学・別冊15 武蔵と相模の古墳』 広瀬和雄・池上悟/著 2007年

・『シリーズ「遺跡を学ぶ」073 東日本最大級の埴輪工房 生出塚埴輪窯』 高田大輔/著 2010年

・『ガイドブック さきたま』 埼玉県立さきたま史跡の博物館/編 2015年