3.探訪レポート

2018年10月3日(水)

この日の探訪箇所

稲用城跡 → 出雲大社 → 古代出雲歴史博物館 → 出雲弥生の森博物館 → 西谷墳墓群 → 荒神谷遺跡 → 加茂岩倉遺跡 → 神原神社古墳 → 松本古墳群

それでは実際の「よすみ」を見に行きましょう。

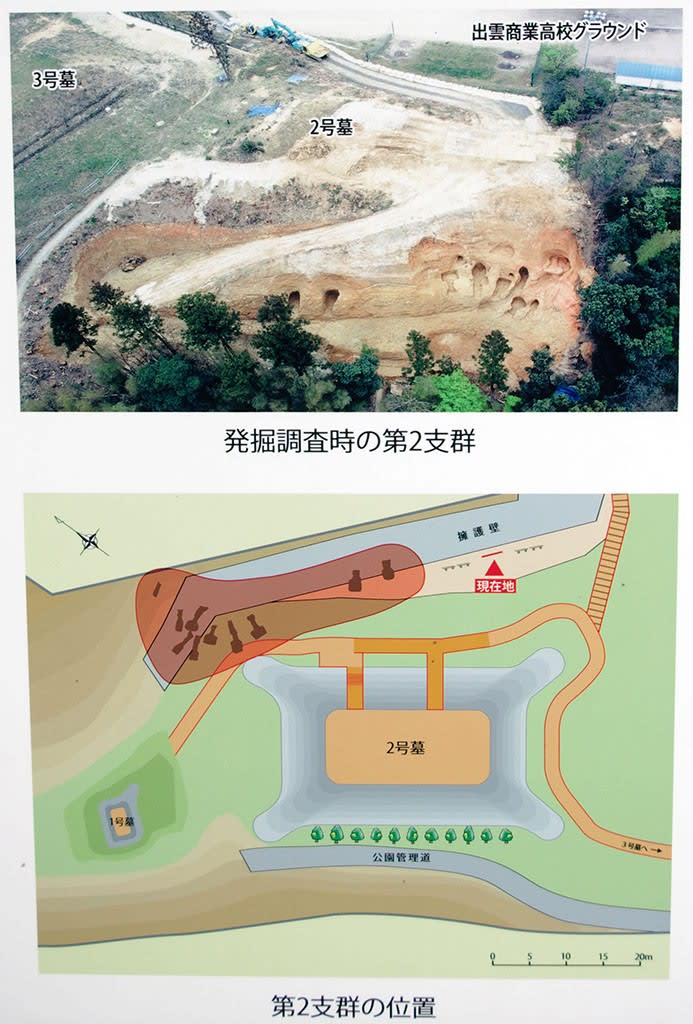

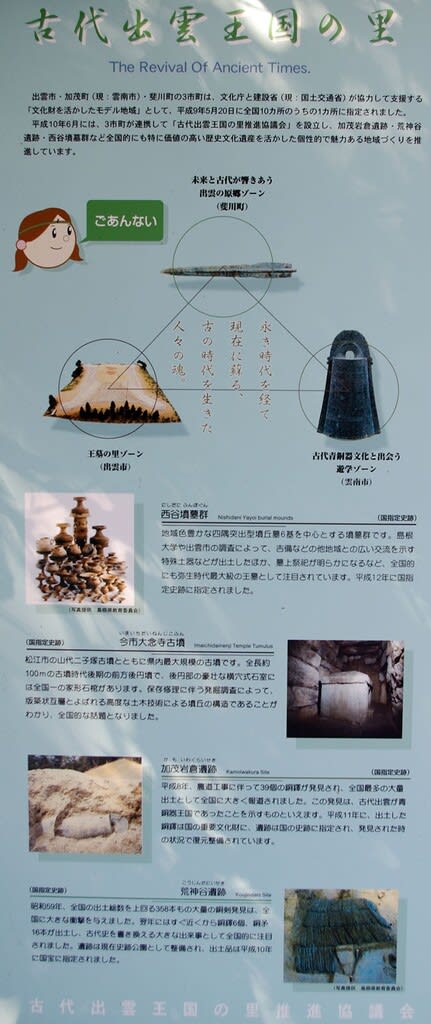

まずは出雲弥生の森博物館にあった展示パネルで全体の様子を確認してみます。

よすみ以外にもたくさんの古墳や横穴墓などがありますね。

横穴墓があるということは古墳時代後期までこの丘は墓域として使われていたのでしょう。

7号墳は前方後方墳のようで特に気になります。

よすみの中で最大のものは9号墓ですが、現状は神社になっているそうです。

これらの中で、出雲弥生の森博物館を出てすぐに登れる「史跡公園 出雲弥生の森」としては、よすみが連続しているこの丘が整備されています。

おおよそ南北方向の丘の上に墓群が連なっており、南側からのアプローチになるため、まずは6号墓に行ってみますよ。

① 6号墓

丘を登っていきます。

遊歩道を歩いて行くと到着しました。

墳頂からはおおよそ南の方向に少しだけ眺望が開けており、川の流れが見えます。

斐伊川の流れを神戸川に向けて分水している斐伊川放水路です。

※帰宅後に調べたら、斐伊川放水路は平成25年の完成ということで、「今昔マップ」で放水路築造前の地図を見ると普通に山がありますから、その山をぶった切って放水路を造ったということが分かりました。

こちらは山の方。

説明板もありますよ。

方丘部の大きさは、東西約16m、南北8m以上、高さ2.5mで、それほど大きなよすみではありません。

現状ではちょっと分かりづらいですね。

墳丘の南半分が無くなって崖のようになっているのは、戦後になってこの南側の「兎谷」に用水地が造られてしまったあおりを受けたからですが、6号墓は半壊状態で辛くも残っています。

※クラツーで案内する際は、時間の都合で6号墓は見ません。

ではつづいて、5号墳に行ってみましょう。

② 5号墳

墳丘が現れましたぞ。

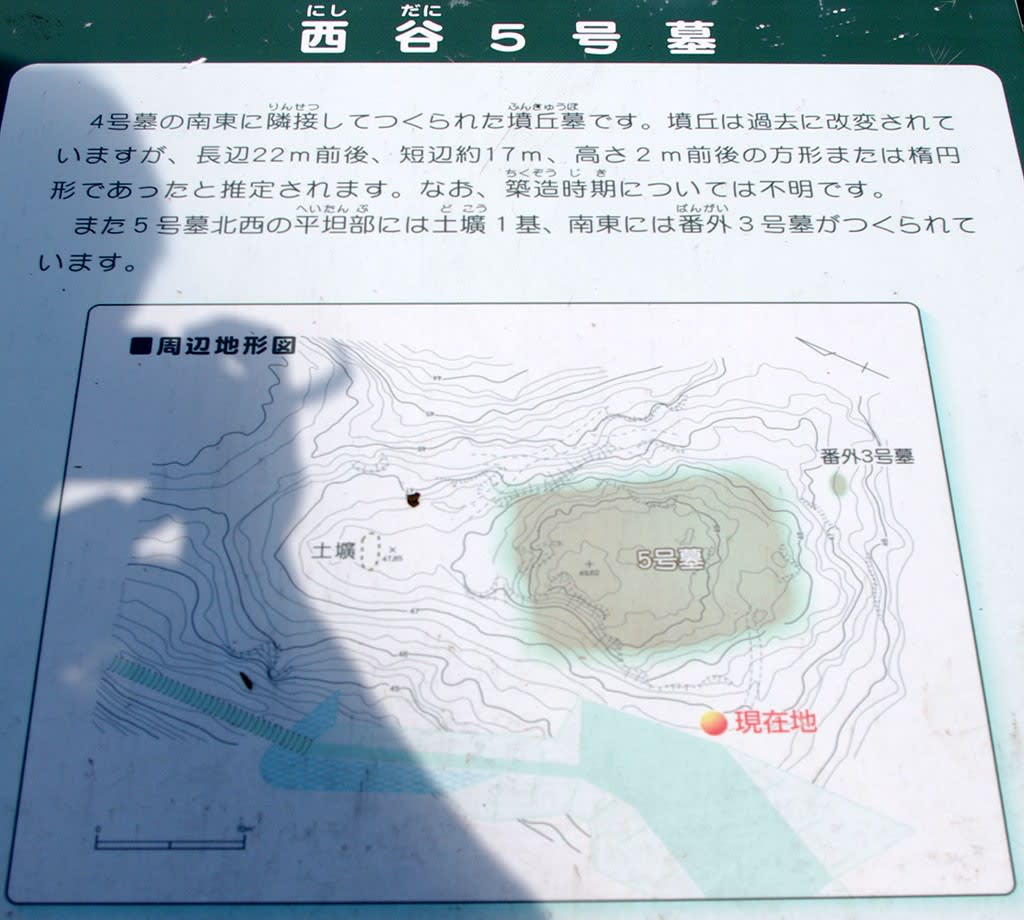

最初に確認した全体図では5号「墳」となっていましたが、この説明板では5号「墓」となっています。

「墳」は、古墳時代に築造された明らかな墳丘を伴う墓(いわゆる「古墳」)で、「墓」は、弥生時代のものか、古墳時代のもので墳丘がないか、あってもあまり高くない墓です。

弥生時代に造られた墓は、明らかな墳丘を伴っていても古墳とは言いません。

つまり、古墳時代も「墓」は存在しますが、弥生時代には「墳」は存在しないのです。

ややこしいですがこの事実を受け止める覚悟をもって古墳めぐりに臨んでください。

話を戻して、5号は「墓」なのか「墳」なのか・・・

現在の形状を見ても分かりませんね。

墳頂に登ると隣の4号墓が見えます。

4号墓との間にあるこの墳丘チックな場所は、説明板によると土壙がありますね。

よく見ると、4号墓の向こうには貼石で覆われた墓が見えています。

はやく行ってみたい気持ちになりますが、ちょっと戻って番外3号墓を見てみます。

「番外」というネーミングは面白いです。

穴を掘って組合式の箱式石棺を埋めただけのシンプルな墓ですね。

北部九州では弥生時代以降のこういった墓がよく見つかり、対馬に行ったときは地元の方が「こういうのは山の中にゴロゴロある」と言っていました。

問題なのは小さいのが多いことで、とても肉が付いたままの人間を入れることはできません。

私的には白骨化した後に再葬したのではないかと思うのですが、地元の研究者に否定されることが多いです。

西谷墳墓群の築造が始まったのは弥生時代後期後葉(2世紀)ですが、この墳墓群は特定の権力者のために大きな墓を造るという、のちの古墳に通じる造り方をしています。

ただ、このように墳丘を持たない墓が大きな墓の周囲に見られるということは、まだ弥生チックな集団墓の影響が残っているのでしょう。

またさきほどの5号墓の手前まで戻ってきました。

ここにも全体図がありました。

つぎに4号墓へ行きます。

③ 4号墓

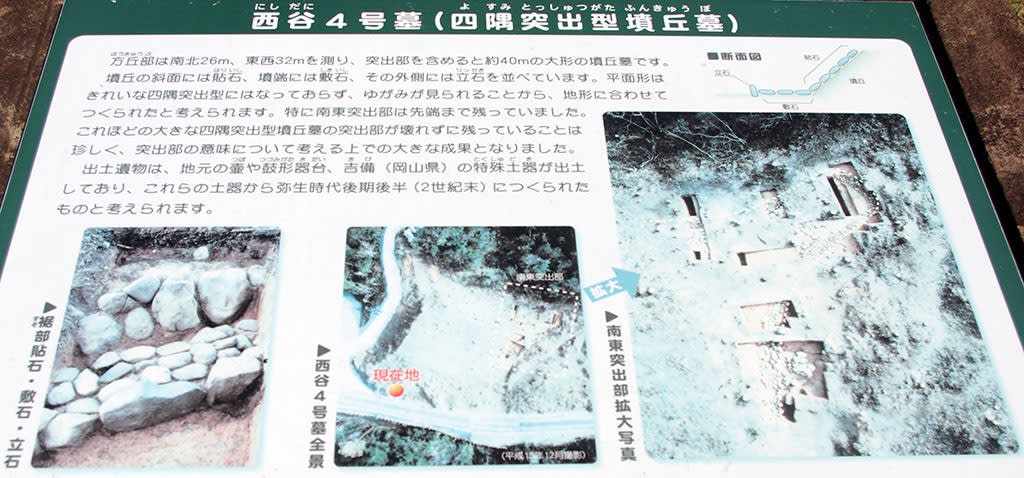

お、立派な突出部が現れた!

想像していたよりも長くて立派です。

4号墓は貼石の復元はしていませんが、往時は全体が石で覆われていたのです。

古墳の場合は「葺石」といって、よすみの場合は「貼石」といいますが、その違いは微妙なものの、私的には葺石は裏込があるもので(古墳の葺石の内部は通常数段になっている)、貼石は墳丘の表面に石をペタペタ貼り付けただけのものだと考えています。

ただし、これは私の感覚での分類ですし、何でも例外があるため厳密に考える必要はないと思います。

方丘部の大きさは、南北26m、東西32mで、突出部を含めると40mもあります。

方丘部が正方形でないことに違和感を覚えたとしたらそれは現代人の感覚です。

当時の人は長方形が好きで、古墳時代になって方墳が造られるようになっても、意外と微妙に長方形が多いですよ。

昔の人は完全な形のものはむしろ忌み嫌っていた可能性がありますし、「死」にまつわるものはことさらその傾向が強いと感じます。

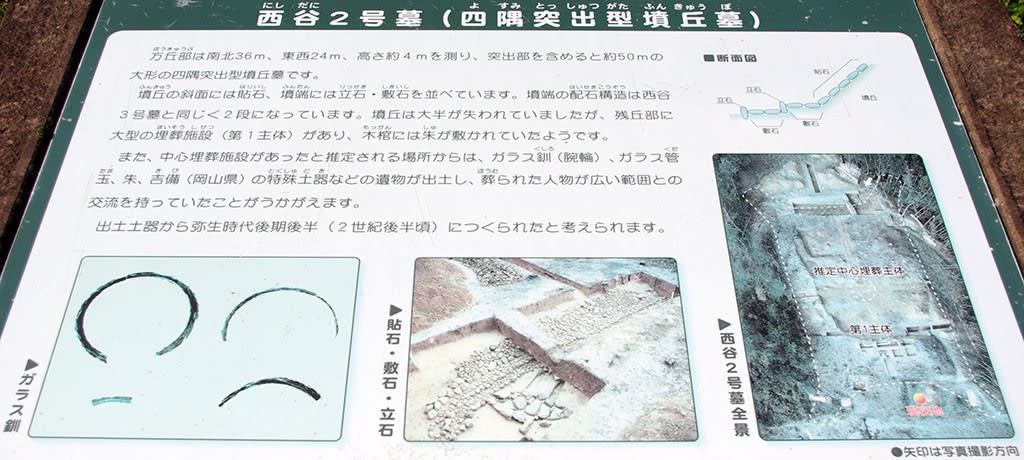

貼石の写真が載っていますが、墳丘の法面に貼るのを「貼石」といって、裾の平らな部分には「敷石」を並べ、その一番外側には「立石」を立て並べるというゴージャスさが分かると思います。

この「立石」部分が二重とか三重になっているとさらにグレードが上がるのですが、4号墓は一重です。

墳頂に登りましょう。

南側には先ほど見た5号墓が見えていますが、ここから見ると前方後円墳のように見えますね。

実は土壙の部分が前方部となっている前方後方墳だったりして。

いや、いい景色だ!

先ほどからチラチラ見えている貼石で荘厳された2号墓も近くなってきました。

突出部を墳頂から見下ろします。

突出部の形状は、スッとしたきれいな長方形です。

とくに4号墓は方丘部の大きさに比して「脚が長い」プロポーションをしており、こうやって綺麗に復元すると美しさが際立ちます。

他の地域では、もっとボテッとしているものもあります。

※例えば、2021年に訪れた富山市の富崎墳墓群のよすみの突出部は、「ふんわり仕上げ」です(⇒詳しくはこちらをご覧ください)。

いいねえ。

突出部が見られるのは、よすみの醍醐味です。

5号墓。

現状では、ここから東側の眺望はあまりきいていません。

では、4号墓から降ります。

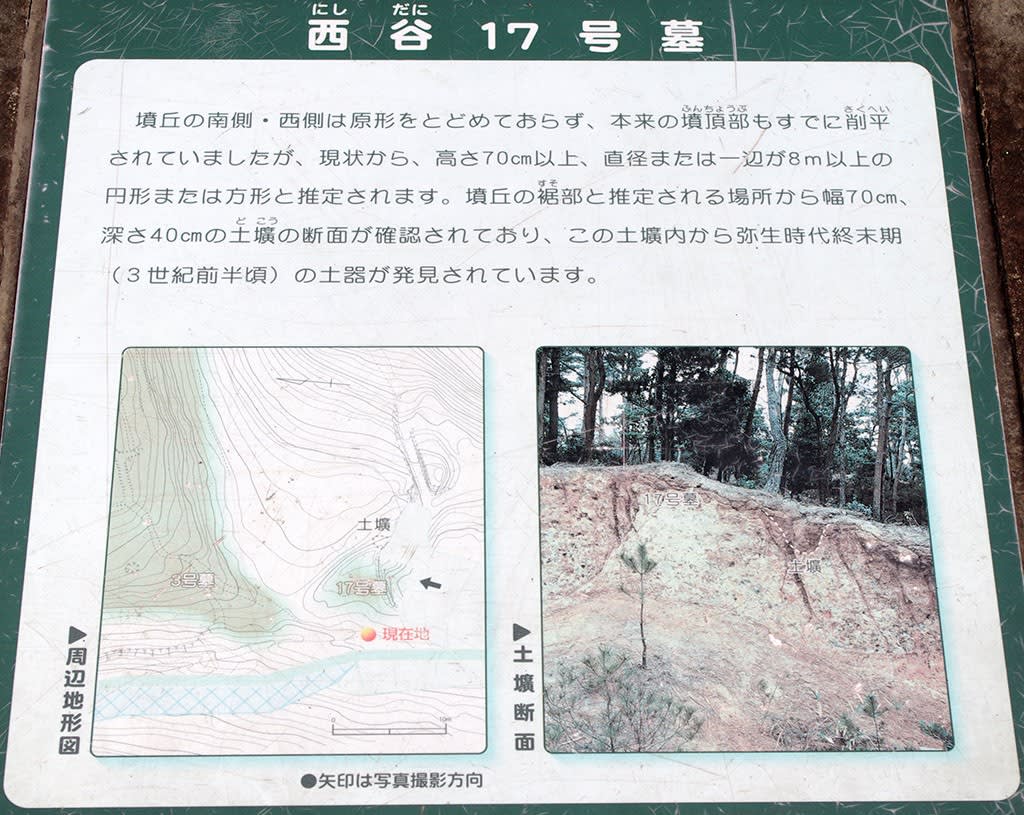

これは何でしょうか?

ただの崖に見えます。

説明板がありますよ。

17号墓とあります。

※崖に気を取られていて、17号墓の墳丘を見過ごしました。

④ 3号墓

お、3号墓は墳丘裾の貼石が復元されていますよ。

3号墓は、立石部分が二重(二段)になっていますね。

登ります。

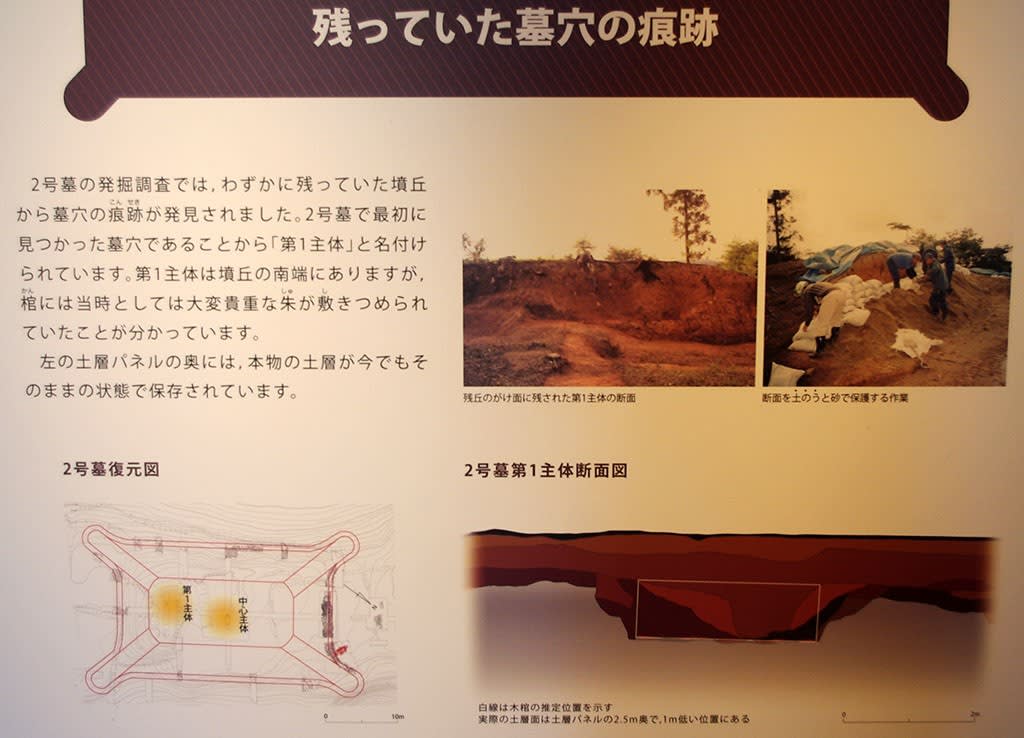

2基の主体部の表示があり、ちゃんと朱の表現がされている!

主体部についての詳しい説明はさきほど弥生の森博物館で見ましたが、ここには木柱も再現されていますね。

木柱に囲まれているのが第4主体部です。

もっとも深い位置に造られた第4主体部に葬られた人がこの墳墓の初葬者となります。

こちらは第1主体部。

第1主体部からは、あのコバルトブルーに輝く鉛バリウムガラス製の勾玉が見つかっています。

朱は中国産と考えられています。

出雲の王はどのような手段を講じて中国大陸産の朱を入手したのでしょうか。

現地まで行って調達するのは難しいと思うので、おそらく朝鮮半島のどこかの国を通じて入手したのだろうと思います。

でも、朱は大変高価なものですから、何と交換したのか考えなければなりませんが、『シリーズ「遺跡を学ぶ」123 出雲王と四隅突出型墳丘墓 西谷墳墓群』(渡辺貞幸/著)によると、一説にはそれは「奴隷」と言われています。

西谷墳墓群が築造された弥生時代後期後葉は、西日本各地で戦争が行われていた可能性が高く、その際に手に入れた敵の捕虜がその奴隷の候補で、文献的には「生口」と記されているものがそれにあたると考えられます。

javascript:void(0)

javascript:void(0)主体部の模型は弥生の森博物館にありましたね。

説明板の絵には、吉備や北陸方面から弔問に駆け付けた人々が描かれていますが、実際のそれらの地方の土器が3号墓から見つかっており、吉備の特殊器台も見つかっています。

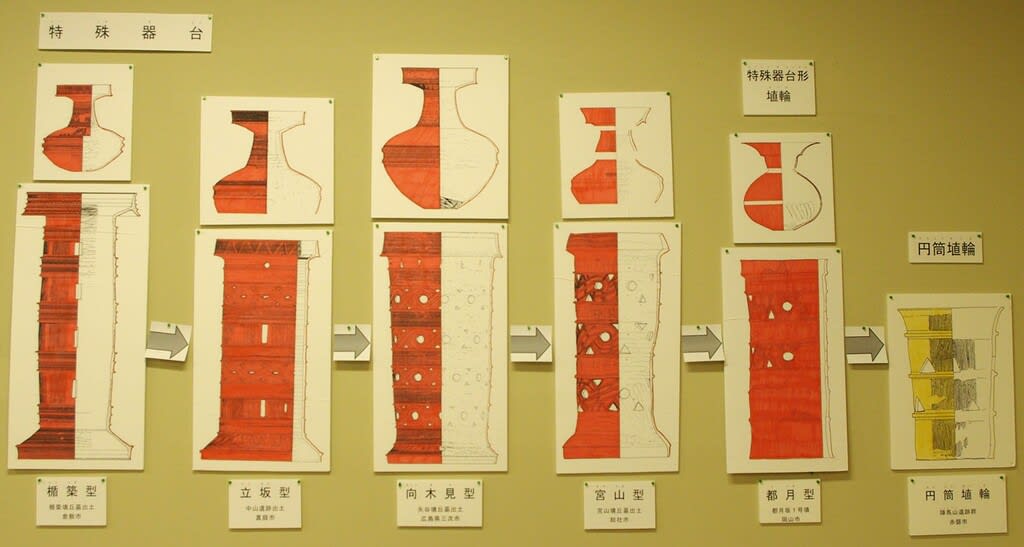

3号墓で見つかった特殊器台は、「楯築型」と呼ばれるもので、特殊器台の中ではもっとも初期のもので、その名の通り、岡山県倉敷市の楯築墳丘墓に並べられていたものと同じデザインなのです。

※特殊器台の編年(岡山県総社市の総社市埋蔵文化財学習の館にて2021年8月18日撮影)

※宮山墳墓群出土の特殊器台のレプリカ(岡山県総社市の総社市埋蔵文化財学習の館にて2021年8月18日撮影)

ということは、3号墓と楯築墳丘墓はほぼ同じ時期に築造されたことになります。

いろいろな史料を読んでいると、どうも吉備と出雲の研究者同士で編年に対する実年代の評価が微妙に違うような気がして、出雲の研究者は3号墓の築造は2世紀半ばとしますから、そうすると楯築墳丘墓も同じころになるはずです。

でも、吉備の研究者はもっと慎重で、楯築の築造時期は2世紀後半から3世紀前半と、かなり幅を持たせているんですよね。

この辺はヤマト王権設立と密接に関連する重要な問題なので、今後よく調べて行こうと考えています。

本当か噓かも分からない幻の「邪馬台国」を追い求めるのも楽しいと思いますが、現実としてここにある西谷墳墓群と、そして吉備の楯築墳丘墓をはじめとする弥生終末期の墳丘墓を軸にして、日本の古代国家成立の謎を解いていく方がよりエキサイティングだと思います。

⇒楯築墳丘墓の探訪レポートはこちら

ここまでくると、北側の眺望が開けてきました。

この丘と眼前に屏風のようにそびえる山々との間が出雲平野です。

目視はできませんが、この丘の右手(東側)には斐伊川が北流しており、いまは東側の宍道湖にそそいでいますが、往時は出雲平野を現在の出雲大社方面へ西流していました。

突出部を上から見下ろします。

北隣には貼石を全体的に復元した2号墓の雄姿が見えますよ。

3号墓の突出部の先端と2号墓の突出部の先端はかなり近接しています。

出雲商業高校のグラウンド。

ここの生徒たちはいつも出雲の王たちに見守れながら勉学に励んでいることでしょう。

手を抜くと王様に怒られますから油断できませんね。

しかし、歴代の王の中には、「学校の勉強なんかそこそこで良いんだよ」と言ってくれる王もいるかもしれません。

実際その通り。

下に降りて3号墓の説明板を読んでみましょう。

3号墓の方丘部の大きさは南北30m前後、東西40m前後で、突出部を含めると50mとなります。

高さが4.5mもありますが、弥生墳丘墓といえども、外見上はもう立派な古墳ですね。

墳頂に再現されている主体部は2つだけですが、少なくとも8つはあったようです。

四隅突出型墳丘墓は、弥生時代中期後葉に広島県北部の三次盆地で発生したと考えられていますが、当初の突出部は目立たないものでした。

ただし、発生当初から貼石はあります。

大きさも十数メートルとかその程度だったのですが、なぜかいきなり、この西谷の地で3号墓が造られたときは既述した通り50mもの大型のものになってしまいました。

3号墓は大型のよすみの嚆矢ともいえる存在です。

なぜ、2世紀半ばに急に今までにない大型の墳丘墓が造られるようになったのでしょうか?

そして既述した通り、同じ時期の吉備でも総長80mという楯築墳丘墓が築造されたのです。

2世紀半ばころ、「何か」が起きたことにより、吉備と出雲の王はそれぞれ今までにない大型の墳丘墓を構築し、そして両者は手を結んでその「何か」に対応したのです。

その「何か」とは何か!?

・・・つづいて2号墓を見てみましょう。

⑤ 2号墓

このように往時の状況になるべく似せて復元することを「積極的復元」といいます。

この公園は奥に行けば行くにつれて復元の積極度も高まってきますね。

まずは説明板を読みます。

方丘部の大きさは、南北36m、東西24m、突出部を含めると約50mで、高さは4mあります。

2号墓の墳端の配石構造は3号墓と同じく2段ですね。

おっとここで、横穴墓の説明板がありました。

ここの横穴墓は後期よりも新しい7世紀の終末期のもののようです。

でも現物を見ることはできませんよ。

なるほど、高校の野球部がボールを飛ばしてくることがあるんですね。

2号墓は中に入れるようになっていますが、中に入る前に西谷墳墓群のよすみについてまとめてみようと思います。

西谷墳墓群の築造は、後期後葉(2世紀中ごろ)から始まり、以下の順で造営されました。

3号墓 ・・・ 南北30m前後、東西40m前後、突出部を含めると50m、高さ4.5m

2号墓 ・・・ 南北36m、東西24m、突出部を含めると約50m、高さ4m

4号墓 ・・・ 南北26m、東西32m、突出部を含めると40m、高さ不詳

9号墓(公園外) ・・・ 南北35m、東西42m、突出部を含めると60m、高さ5m

6号墓(9号墓と同じころ) ・・・ 東西約16m、南北8m以上、高さ2.5m

9号墓が築造されたのは3世紀前半で、箸墓古墳より1世代か2世代ほど前にあたります。

100年も見たない間に大型のよすみを4基も築造しましたが、弥生時代の終わりころに一つの場所に連続して首長墓を造るケースは、列島各地を見渡しても他に例がありません。

なお、最大化した9号墓の築造を最後として、出雲に大型の墳丘墓が築かれることはなくなり、古墳時代になっても出雲は大型の古墳がほとんど造られない地域となります。

これが出雲の王の凋落を表しているのか、それとも単に古墳の大きさや有無だけでその勢力の大小を計ってよいのだろうか・・・

単純に古墳の大きさから見たら、ヤマト王権から冷遇されています。

もし、冷遇され続けたとしたら、その原因は何でしょうか?

記紀の神話を読むと出雲にはかなり大きな勢力がいたことが想像できますが、それは果たして神話だけの話なのでしょうか?

こういうのを考えるのが古代史の楽しみの醍醐味でしょう。

では、中に入ります。

中はパネル展示が基本のようですね。

土層の展示があります。

※初めて訪れたときはよく説明を読んでいなくてここに被葬者が浮かび上がるのを確認せず、その後、クラツーで案内するとこれに驚くお客様が多くて意外と好評です。

この装置は何でしょう?

ハンドルが付いていますよ。

回すとこの地の各時代の説明が見られます!

生れ出た。

つづいて1号墓へ行きます。

⑥ 1号墓

ちいちゃなよすみですね。

公園の図を見るとこの先にはまだ番外1号墓と番外2号墓があるようですが、見学は難しそうです。

では、よすみを見ながら元来た道を戻ることにしましょう。

東側に流れている斐伊川の水面が見えています。

左手奥には宍道湖も辛うじて・・・見えないかな?

荒神谷遺跡もこの範囲に収まっているはずで、あの三角の山(仏経山?)の向こう側には加茂岩倉遺跡があります。

2号墓の向こうには3号墓。

2号墓の突出部の配石構造が良くわかります。

そういえば、2号墓の墳頂に登っていませんでした。

登ります。

しかし今日はよく晴れていて気持ちよい!

2号墓から降ります。

記念碑。

東側にはこんもりとした森が見えます。

あの森が9号墓かな?

今日は時間がありませんので、いつか行ってみたいです。

麓まで降りてきました。

ここにも説明板があります。

観音坂は今は通れないようです。

こちらにも説明板がありました。

さきほど、荒神谷遺跡と加茂岩倉遺跡の方面を見ましたが、実は結構近い場所にあって車を使えばすぐに行けるんですね。

今日は後は、少なくとも両遺跡は見ておかないとなりませんが、時刻はまだ14時20分ですから大丈夫でしょう。

※後から考えたら9号墓に行く時間もありましたが、このときはなぜか行く気にならなかったのです(多分まだ「その時期」ではなかったということでしょう)。

(つづく)

4.補足

5.参考資料

・現地説明板

・『シリーズ「遺跡を学ぶ」034 吉備の弥生大首長墓 楯築弥生墳丘墓』 福本明/著 2007年

・『シリーズ「遺跡を学ぶ」123 出雲王と四隅突出型墳丘墓 西谷墳墓群』 渡辺貞幸/著 2018年