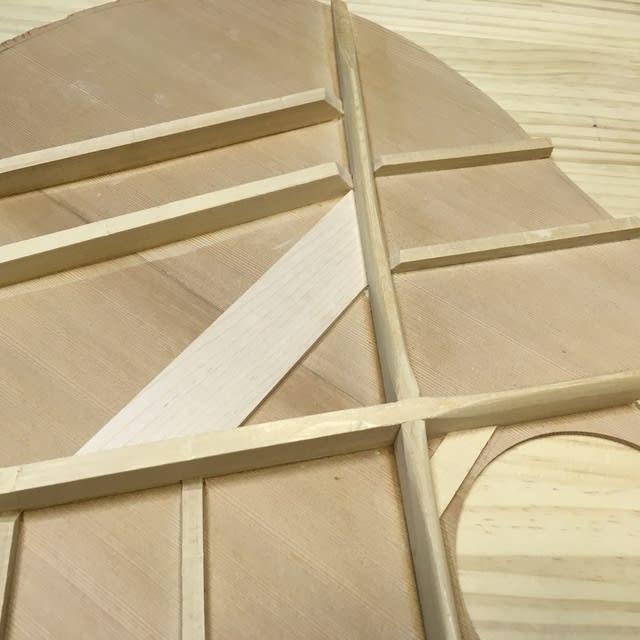

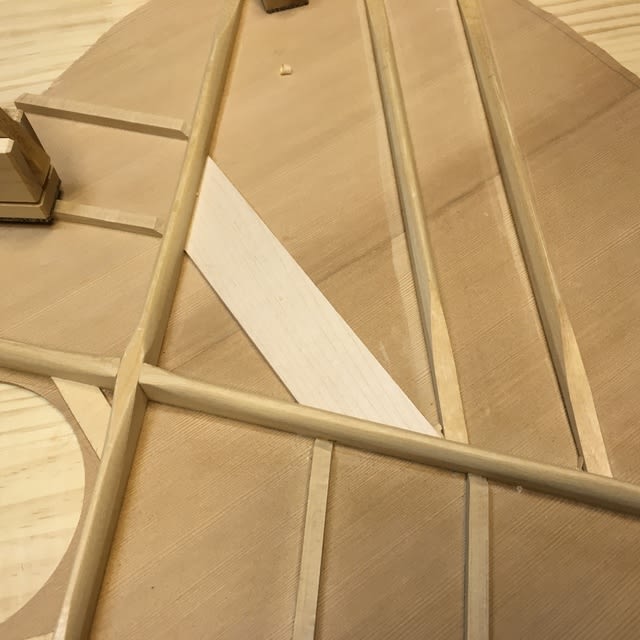

まさに角材って感じのブレーシングを仕上げていきます。

内丸カンナとか駆使していこうにも、貼り付けてある他のブレーシングが邪魔で深く削れません。

ひたすらノミ一本で削ります。

そして、意外にもけっこうイケます。

ノミ良いですね、気に入ってきました。

仕上げ研ぎしてあげたんで良く切れて作業快調です。

ノミを突き立てて、チャキチャキ削って、ある程度形になったらペーパー仕上げ。

ぶっとい角材がだいぶ丸くなりましたね。

フォワードシフテッドでXブレーシングを配置したので、Xの上先端と横補強が当たってますね。

やりにくくて仕方ない。

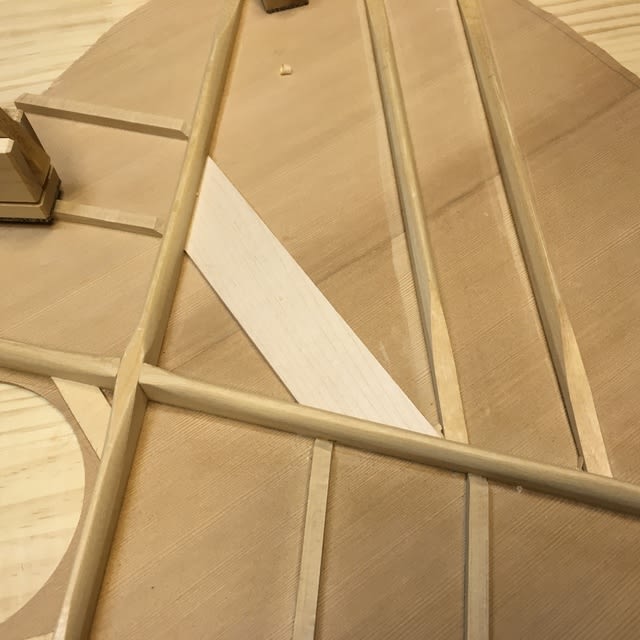

今度はXブレーシングの上半分を削ります。

半丸というより三角に近いですね。

先端に行くとスッと斜めに削れていって最後は削り切ります。

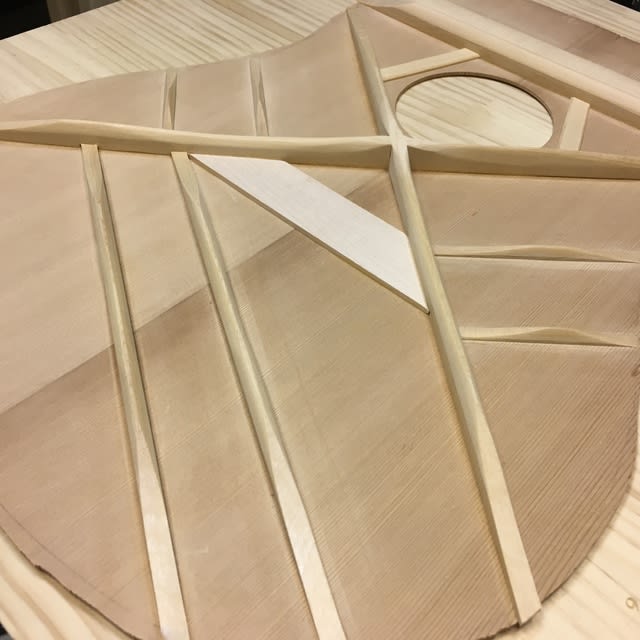

Xブレーシング下半分も削りましょう。

ここにはスキャロップ加工を入れるのですが、今回はシダートップということもあり、かなり少なめに淡いスキャロップにします。

ヘリンボーンドレッドノートの図面だと、高さ半分くらいまで鬼のように抉り取ってますね。

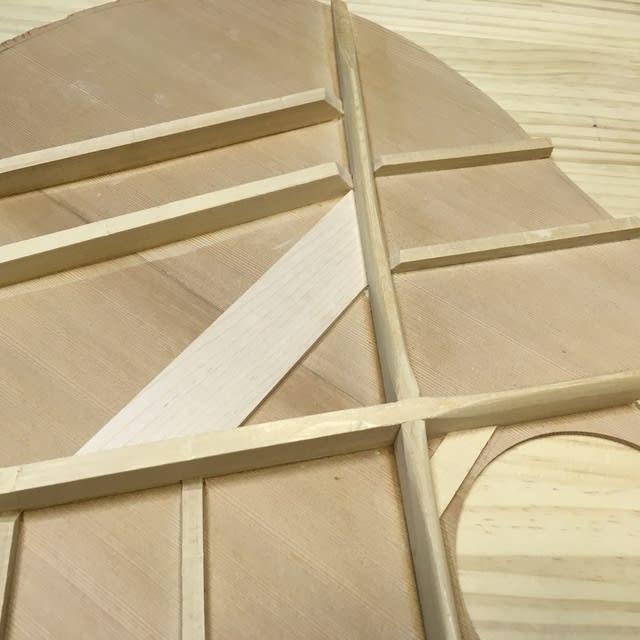

続いて、二本のトーンバーです。

トーンバーって呼ばれてるくらいだから、さぞかし音色を司ってるんでしょね。

三角に仕上げていって、先端を削りこんで、さてどれくらいスキャロップしようか。

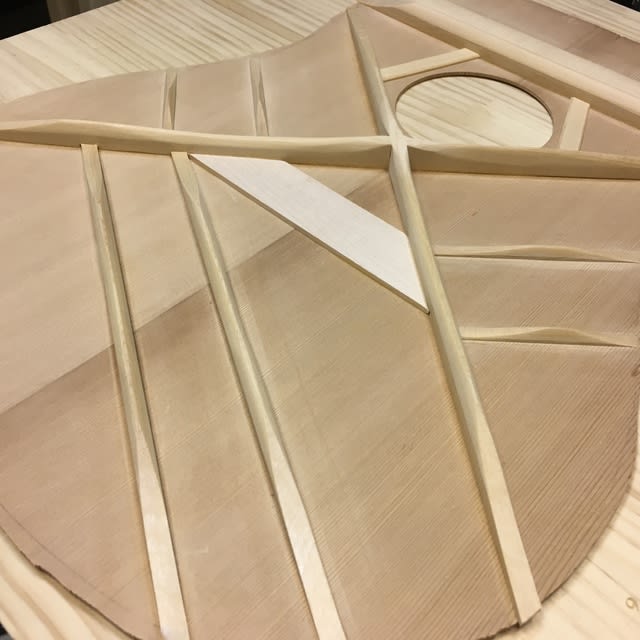

そして完成品がこちら。

遠目で見るとノンスキャに見えますね。

ブリッジプレートとX交差部の隙間が大きいんですね。

Xブレーシングがサウンドホール側に寄せてあるからです。

角度をつけてみるとやんわりスキャロップもわかりますね。

高さはあまり削ってませんが、削りこんだところを平面のままではなく、三角に削りこんでます。

音が混ざり合って面のように響いて包んでくれるようにとイメージして削ってるんですけど、果たして出音はいかに。

柔らかなシダートップですので、あんまり削りすぎてトップが歪むのも嫌なので、こんな感じです。

ブックマッチ部の補強に最初からパッチを貼るかどうか悩みます。

貼っておけば安心ですが、邪魔のない状態で鳴りを確認してみたい。

お試しの一本だし、このまま行ってしまおうか。

悩ましいですね。

この後ブリッジを接着するときのジグを作って、X交差部に布を貼ったらボディと合体だ。

内丸カンナとか駆使していこうにも、貼り付けてある他のブレーシングが邪魔で深く削れません。

ひたすらノミ一本で削ります。

そして、意外にもけっこうイケます。

ノミ良いですね、気に入ってきました。

仕上げ研ぎしてあげたんで良く切れて作業快調です。

ノミを突き立てて、チャキチャキ削って、ある程度形になったらペーパー仕上げ。

ぶっとい角材がだいぶ丸くなりましたね。

フォワードシフテッドでXブレーシングを配置したので、Xの上先端と横補強が当たってますね。

やりにくくて仕方ない。

今度はXブレーシングの上半分を削ります。

半丸というより三角に近いですね。

先端に行くとスッと斜めに削れていって最後は削り切ります。

Xブレーシング下半分も削りましょう。

ここにはスキャロップ加工を入れるのですが、今回はシダートップということもあり、かなり少なめに淡いスキャロップにします。

ヘリンボーンドレッドノートの図面だと、高さ半分くらいまで鬼のように抉り取ってますね。

続いて、二本のトーンバーです。

トーンバーって呼ばれてるくらいだから、さぞかし音色を司ってるんでしょね。

三角に仕上げていって、先端を削りこんで、さてどれくらいスキャロップしようか。

そして完成品がこちら。

遠目で見るとノンスキャに見えますね。

ブリッジプレートとX交差部の隙間が大きいんですね。

Xブレーシングがサウンドホール側に寄せてあるからです。

角度をつけてみるとやんわりスキャロップもわかりますね。

高さはあまり削ってませんが、削りこんだところを平面のままではなく、三角に削りこんでます。

音が混ざり合って面のように響いて包んでくれるようにとイメージして削ってるんですけど、果たして出音はいかに。

柔らかなシダートップですので、あんまり削りすぎてトップが歪むのも嫌なので、こんな感じです。

ブックマッチ部の補強に最初からパッチを貼るかどうか悩みます。

貼っておけば安心ですが、邪魔のない状態で鳴りを確認してみたい。

お試しの一本だし、このまま行ってしまおうか。

悩ましいですね。

この後ブリッジを接着するときのジグを作って、X交差部に布を貼ったらボディと合体だ。