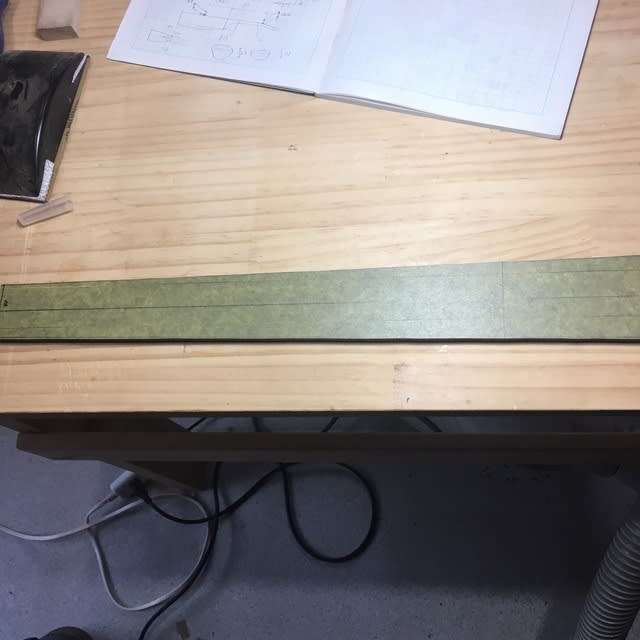

指板を作ります。

材料はエボニーです。クッソ硬いです。

今回重要なのはこの素材からバインディングも切り出します。

そしていきなり反省ですけど、バインディング用の端材は、指板本体よりも厚みを増しておいたほうが接着しやすいです。

そして、板材が大きいうちに接着面を仕上げておいたほうが仕上げやすい。

素材から厚めに面を仕上げて、両端面をまっすぐ仕上げてからバインディング材をカット。

そして板厚を狙いのサイズに合わせて、溝切りへ進むのがいいですね。

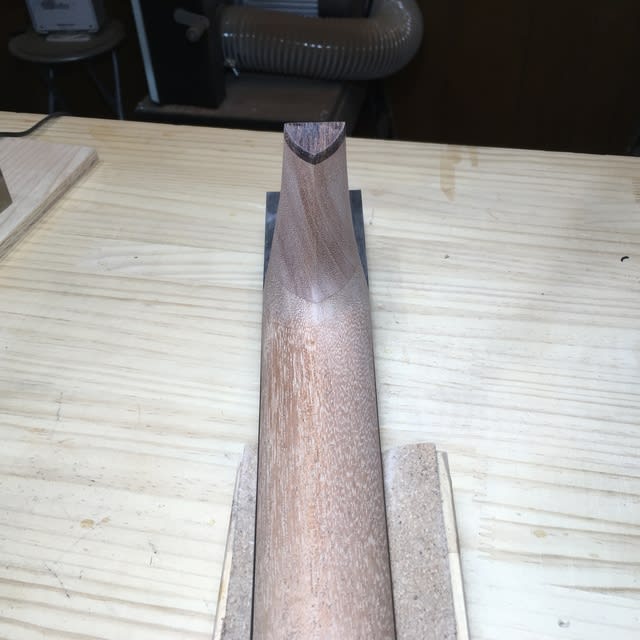

さて、指板材ですが例のごとく直角も平面も全てが怪しい塊でしかないので加工していきます。

センターラインを決めて、それに対して指板を整えます。

早速バンドソーで切り出してますね。

左右の幅をほんの少し残してバンドソーで切り出しです。

ちなみにバンドソーは斜めカットに対してはガイドが使えないのでフリーハンドで切ります。

これがなかなか難しいので注意ですね。

側面を仕上げます。

カンナで削ると逆目で穴があいたりするので注意します。

ブロックにサンドペーパーを貼ってサンディングして、直角と直線と均一な面を作ります。

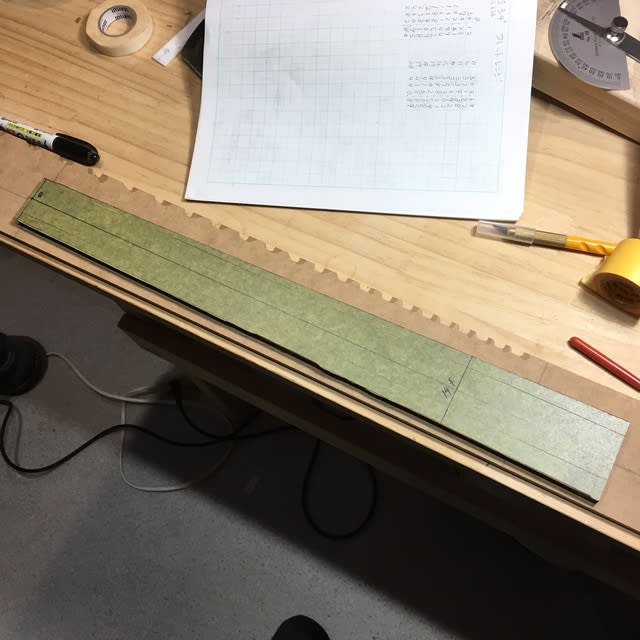

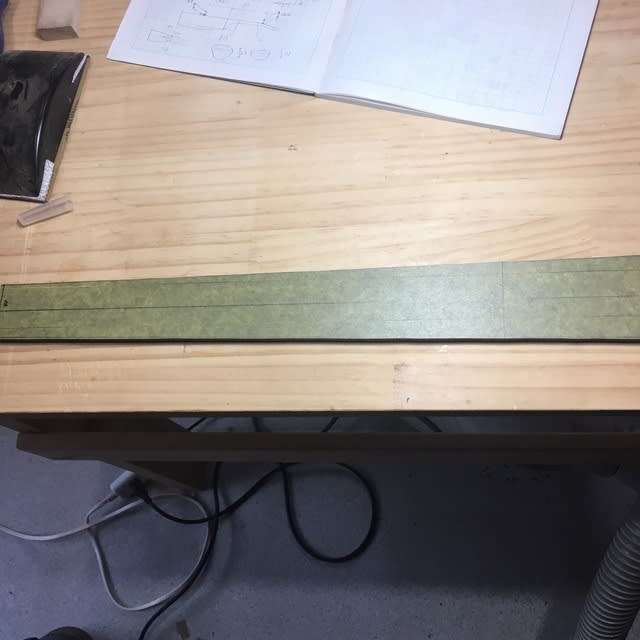

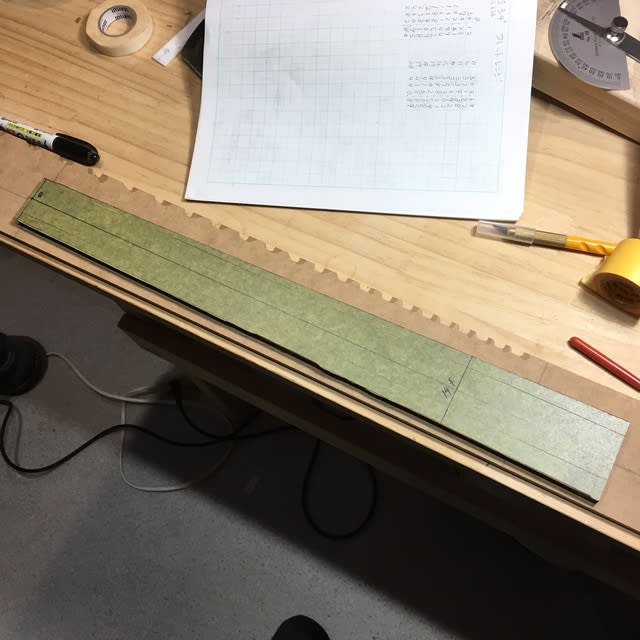

自作の溝切りテンプレートにセンターラインを使って合わせます。

ナット位置の0フレット部分も溝切りで加工して、フレットとの平行が出るように工夫してます。

このためだけに鎮座しているテーブルソーにセットして、押し切ります。

向こうまで行ったら再セットして、次のフレットへ。

こんな感じで順番に切れます。

二十数回繰り返せばあっという間に終わりです。

準備に対して加工時間の早いこと早いこと。

しかし、テーブルソーは本当にこれでしか使ってないからもったいない。

楽に溝切りするために刃とテーブルソーで二万円以上は確実で、作業場のスペースもけっこう占領されます。

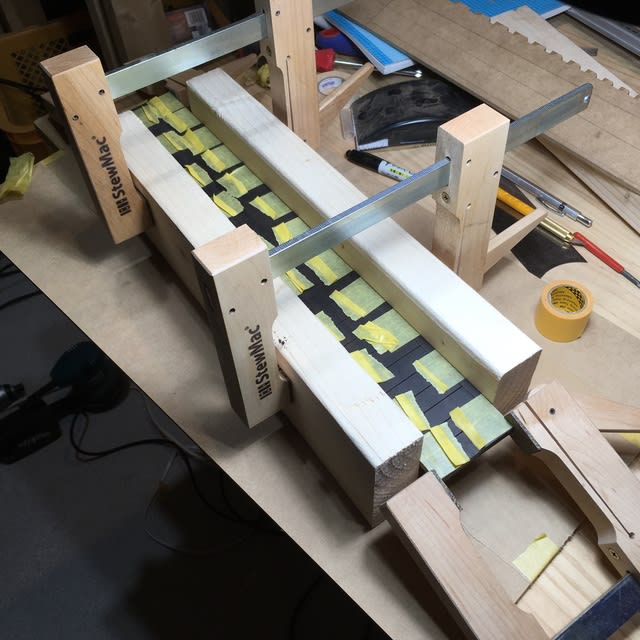

さて、溝切りの終わった指板にバインディングを貼り付けます。

バインディング材の接着面を極めて綺麗に仕上げないと隙間が出ます。

接着時に厚み方向でずれると大変です。

特に指板に対してバインディングが足りないずれ方は最悪で、ネックとの接着面側は絶対に凹まない貼り方を工夫しなければなりません。

同じ素材で溝切りした指板を囲むことで、バインディングはしてなさそうなのに、フレット溝が側面に現れない仕様です。

MartinのD-18やD-28のスタンダードでは1970年代以降からだったかな、おなじみの仕様です。

溝を埋める手間もないし、溝がいなくなって綺麗だし、乾燥してもフレット端が飛び出してこないので良いことづくめです。

ちなみに白とかメープルとかのウッドバインディングにして装飾してしまえば良いという話もありますが、黒一色とかローズ一色とか、それはそれで素敵なのです。

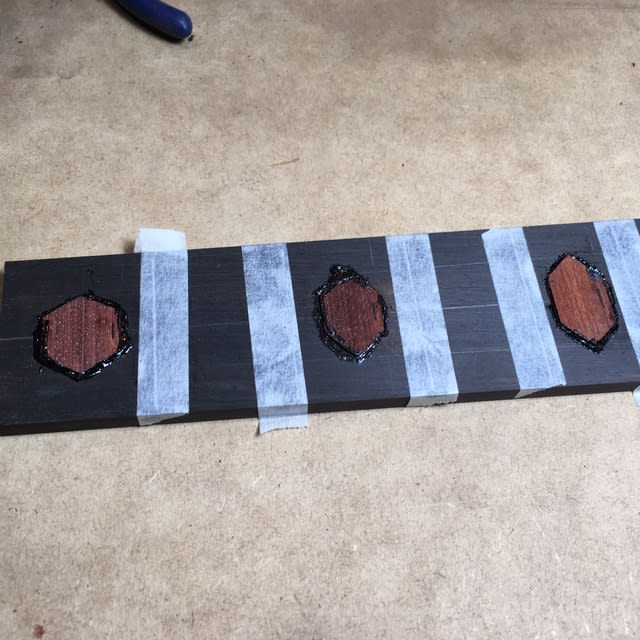

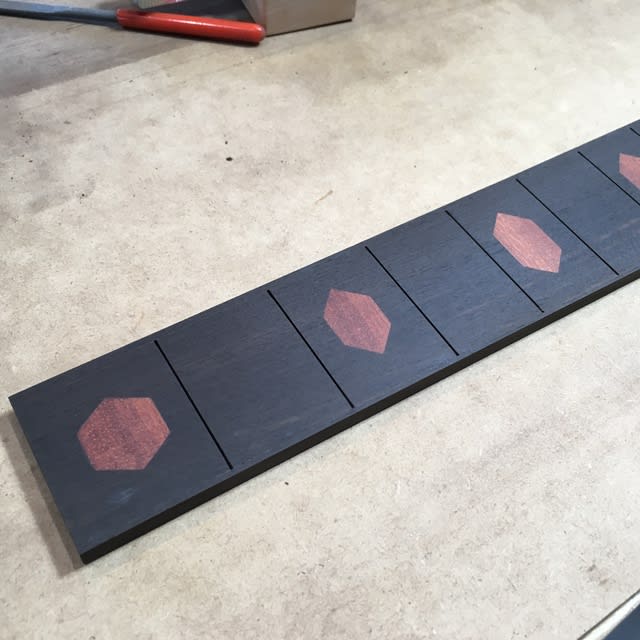

さて、今回の指板ポジションマークインレイですが、ヘキサゴンインレイに挑戦します。

みんなの憧れのD-45サイズのヘキサゴンインレイですが、アバロンではなくウッドインレイにします。

ブラッドウッドからヘキサゴンインレイを切り出します。

バンドソーでラフカット、ベルトサンダーで仕上げていきます。

なんとなくそれらしくなりました。

しかし、下書きの時点で対角線や中心線をたくさん書いておけばよかったです。

下書きが消えた後で歪みをとるのにどこがどう歪んでるのかわからなくなるので、センターや過度の位置がわかるようにマーキングする必要がありますね。

細かな歪みもありますが進みます。

このように配置します。

ドレメルでガンガン削ります。

ラフカットでは3ミリくらいのエンドミルでごっそり削ります。

最後の薄皮一枚は、1.25ミリくらいの細いもので仕上げます。

1フレットのような大きいものは角のエッジもエンドミリで行けるのですが、細くなってくると追加工が必要です

。

これがすごく大変。

デザインナイフじゃエボニーは硬くて全然削れないし、ノミだと太すぎて角が潰れるんですよね。

どうやってやるんだろ。

今回はごまかしごまかしノミでなんとかしました。

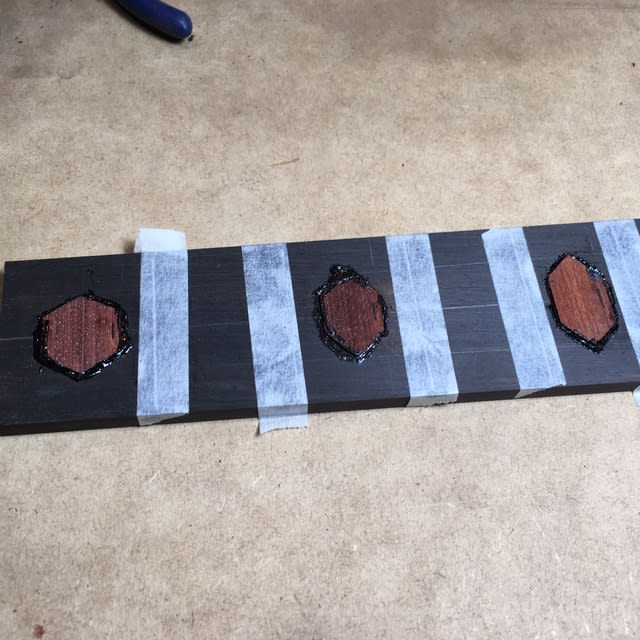

エボニー粉末を大量に練り込んだエポキシで接着!!

これもできれば粘度の低いサラッとしたエポキシが理想的かもしれませんね。

隙間なく充填しておかないと、研磨していくと穴があいたりします。

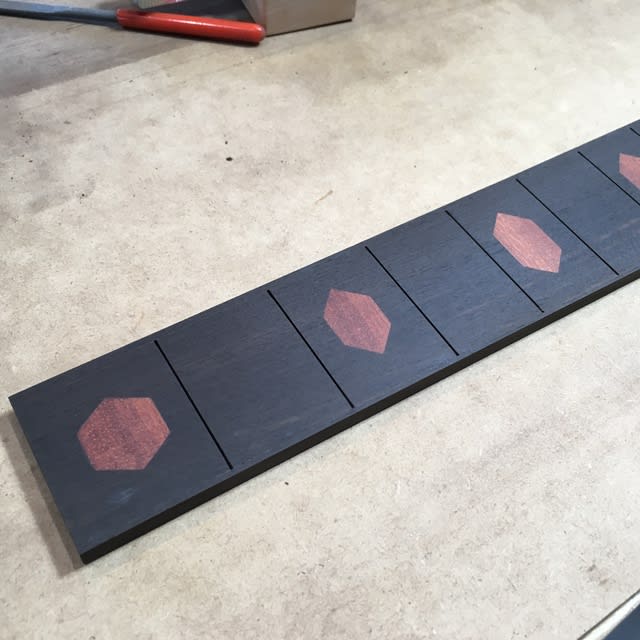

さて、1日放置して削り出します。

お、おおー。。

おお、ええやんええやん。けっこう良い感じやん!

やっぱエボニーは良い。

隙間をエポキシで充填したところが、それほど目立たない。

よくよく観察するとわかるんだけど、前回のmachiche指板とは雲泥の差ですね。

よし、早速ですがネックと合体させましょう。

ネックと接着する前にヘッドも仕上げたいですし、指板面も仕上げなければ。

今回はトラスロッド溝に蓋をします。

必須ではないと思うのですが、蓋をすると指板の接着面積が増えます。

ヘッド側の締め付けナット部はこのような蓋をかぶせて、ロットを回せるようにしつつ、弦を乗せるナットの土台をしっかり木で埋めます。

あとは、出っ張ってる部分を削りとれば良し。

カンナかけたりペーパーかけたり。

指板接着面を荒らさないように注意です。

ヘッドプレートを接着します。

ローズのヘッドプレートです。

前作よりグレードが高いので、木目が細く黒と茶色が強いです。

今回はトリマーでヘッド形状を切り出します。

表にテンプレートを両面テープでがっちり貼り付けます。

コロ付きガイドビットで削り取ります。

ネックジョイント用の刃物を流用してます。

できるだけ細い刃のほうがいいのですがベアリングが必要なので中々無いんですよね。

さて指板を貼り付ける前に、ボディと合わせてみましょう。

今回のネック仕込み角は2°ですが、かなり強烈ですね。

ジョイント部からサウンドホールまでの間でかなり浮きます。

これはネック仕込み角とボディのトップラウンドがちょうどいいバランスじゃ無いのでこうなります。

ホール側の先端を強制的に貼り付けて曲げることで、実質Fallawayになりますね。

無負荷の状態ではこんな感じですけど、弦を張った後で、ネックは起き上がりますし、ボディは膨らむのでちょうどよくなるはずですが、この辺こそ経験がものをいうところなのでどうなるかわからんです。

指板裏のジョイント部に削りこみを入れて、少し曲がりを手助けするように傾斜をつけました。

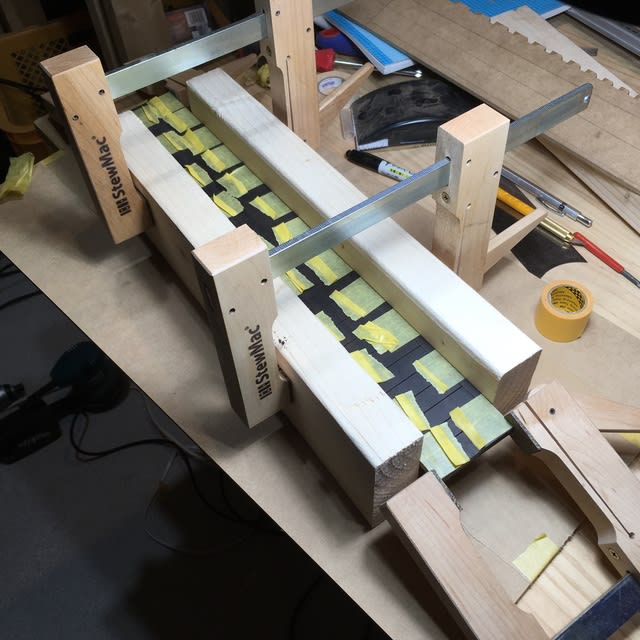

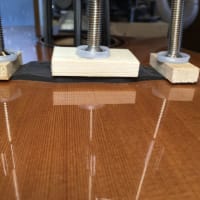

では接着です。

まず位置を確定させて、例のごとく画鋲を指板に突き刺して位置固定のピンのようにして、ネック材に突き刺します。

今回は動かないように3本。

そして、ブレ止めまで接着しておきます。

よし、全くずれずにクランプできました。

ズレも接着面の隙間も無いですね。

よかったよかった。

トリマーでヘッドの時のようにネック幅を加工してしまいます。

やはりガイドビットは作業が早くてきれいでいいですね。

削りカスが部屋中に飛び散るのがデメリットです。

そして、ビット加工部は焦げ跡が残るのがいけませんね。

サンディングします。

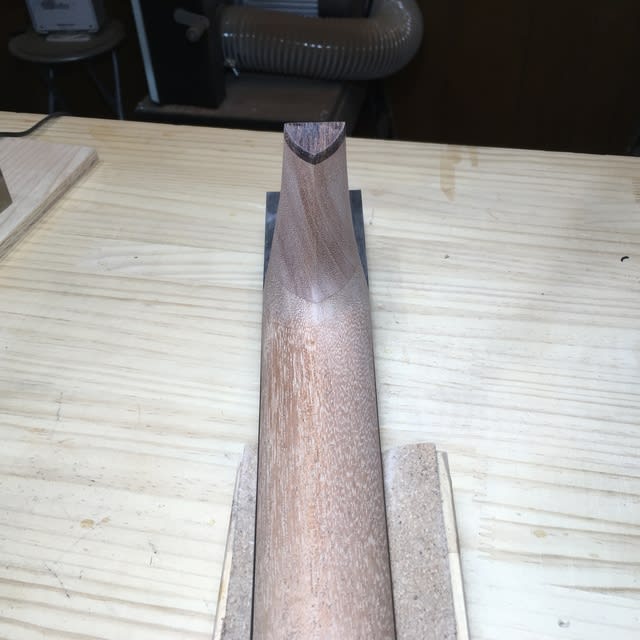

指板幅に合わせてネックシェイプを仕上げます。

ヒールもここで完成形に持っていきます。

ネック幅とラウンド形状は指板もかなり削り込むように巻き込むのでくっつけてからじゃ無いと仕上げられないんです。

次は指板のラウンドを削ります。Rは16インチです。

やはりエボニーは地獄でした。

指板接着時にクランプしやすいように、接着後にラウンド加工してますが、エボニーは硬い。

サンディングしても削れる量がほんのわずかで大変な労力を必要とします。

この作業の仕上げはボディと合体した後で仕上げます。

フレットを打つ前にボディと合体させて弦を張り、少しネックの変化を確認してから指板を仕上げてフレットを打ちたいです。

次はサイドポジションも打っておきます。

大変迂闊だったのですが、12フレットは2つマークを入れようと思ってたのに、さくさく穴を開けて一個だけにしてしまった。

まぁ、大した違いじゃ無いんですけどね。

ヴィンテージD-28は全部丸印が一個ずつですね。

そしていよいよ、合体の日が近づいてきますね。

ネックとボディを組み合わせて、確認作業です。

やはりボディとネックの傾きも発生しますので、それを踏まえてブリッジを設計します。

前回はブリッジがうまくいきませんでしたので、今回は万全の準備で挑みたいですね。

ブリッジを作ったら、各部を仕上げて、塗装に入ります。

今回はしっかり塗装しようと思いますので、塗装設備を用意しなければいけませんね。

材料はエボニーです。クッソ硬いです。

今回重要なのはこの素材からバインディングも切り出します。

そしていきなり反省ですけど、バインディング用の端材は、指板本体よりも厚みを増しておいたほうが接着しやすいです。

そして、板材が大きいうちに接着面を仕上げておいたほうが仕上げやすい。

素材から厚めに面を仕上げて、両端面をまっすぐ仕上げてからバインディング材をカット。

そして板厚を狙いのサイズに合わせて、溝切りへ進むのがいいですね。

さて、指板材ですが例のごとく直角も平面も全てが怪しい塊でしかないので加工していきます。

センターラインを決めて、それに対して指板を整えます。

早速バンドソーで切り出してますね。

左右の幅をほんの少し残してバンドソーで切り出しです。

ちなみにバンドソーは斜めカットに対してはガイドが使えないのでフリーハンドで切ります。

これがなかなか難しいので注意ですね。

側面を仕上げます。

カンナで削ると逆目で穴があいたりするので注意します。

ブロックにサンドペーパーを貼ってサンディングして、直角と直線と均一な面を作ります。

自作の溝切りテンプレートにセンターラインを使って合わせます。

ナット位置の0フレット部分も溝切りで加工して、フレットとの平行が出るように工夫してます。

このためだけに鎮座しているテーブルソーにセットして、押し切ります。

向こうまで行ったら再セットして、次のフレットへ。

こんな感じで順番に切れます。

二十数回繰り返せばあっという間に終わりです。

準備に対して加工時間の早いこと早いこと。

しかし、テーブルソーは本当にこれでしか使ってないからもったいない。

楽に溝切りするために刃とテーブルソーで二万円以上は確実で、作業場のスペースもけっこう占領されます。

さて、溝切りの終わった指板にバインディングを貼り付けます。

バインディング材の接着面を極めて綺麗に仕上げないと隙間が出ます。

接着時に厚み方向でずれると大変です。

特に指板に対してバインディングが足りないずれ方は最悪で、ネックとの接着面側は絶対に凹まない貼り方を工夫しなければなりません。

同じ素材で溝切りした指板を囲むことで、バインディングはしてなさそうなのに、フレット溝が側面に現れない仕様です。

MartinのD-18やD-28のスタンダードでは1970年代以降からだったかな、おなじみの仕様です。

溝を埋める手間もないし、溝がいなくなって綺麗だし、乾燥してもフレット端が飛び出してこないので良いことづくめです。

ちなみに白とかメープルとかのウッドバインディングにして装飾してしまえば良いという話もありますが、黒一色とかローズ一色とか、それはそれで素敵なのです。

さて、今回の指板ポジションマークインレイですが、ヘキサゴンインレイに挑戦します。

みんなの憧れのD-45サイズのヘキサゴンインレイですが、アバロンではなくウッドインレイにします。

ブラッドウッドからヘキサゴンインレイを切り出します。

バンドソーでラフカット、ベルトサンダーで仕上げていきます。

なんとなくそれらしくなりました。

しかし、下書きの時点で対角線や中心線をたくさん書いておけばよかったです。

下書きが消えた後で歪みをとるのにどこがどう歪んでるのかわからなくなるので、センターや過度の位置がわかるようにマーキングする必要がありますね。

細かな歪みもありますが進みます。

このように配置します。

ドレメルでガンガン削ります。

ラフカットでは3ミリくらいのエンドミルでごっそり削ります。

最後の薄皮一枚は、1.25ミリくらいの細いもので仕上げます。

1フレットのような大きいものは角のエッジもエンドミリで行けるのですが、細くなってくると追加工が必要です

。

これがすごく大変。

デザインナイフじゃエボニーは硬くて全然削れないし、ノミだと太すぎて角が潰れるんですよね。

どうやってやるんだろ。

今回はごまかしごまかしノミでなんとかしました。

エボニー粉末を大量に練り込んだエポキシで接着!!

これもできれば粘度の低いサラッとしたエポキシが理想的かもしれませんね。

隙間なく充填しておかないと、研磨していくと穴があいたりします。

さて、1日放置して削り出します。

お、おおー。。

おお、ええやんええやん。けっこう良い感じやん!

やっぱエボニーは良い。

隙間をエポキシで充填したところが、それほど目立たない。

よくよく観察するとわかるんだけど、前回のmachiche指板とは雲泥の差ですね。

よし、早速ですがネックと合体させましょう。

ネックと接着する前にヘッドも仕上げたいですし、指板面も仕上げなければ。

今回はトラスロッド溝に蓋をします。

必須ではないと思うのですが、蓋をすると指板の接着面積が増えます。

ヘッド側の締め付けナット部はこのような蓋をかぶせて、ロットを回せるようにしつつ、弦を乗せるナットの土台をしっかり木で埋めます。

あとは、出っ張ってる部分を削りとれば良し。

カンナかけたりペーパーかけたり。

指板接着面を荒らさないように注意です。

ヘッドプレートを接着します。

ローズのヘッドプレートです。

前作よりグレードが高いので、木目が細く黒と茶色が強いです。

今回はトリマーでヘッド形状を切り出します。

表にテンプレートを両面テープでがっちり貼り付けます。

コロ付きガイドビットで削り取ります。

ネックジョイント用の刃物を流用してます。

できるだけ細い刃のほうがいいのですがベアリングが必要なので中々無いんですよね。

さて指板を貼り付ける前に、ボディと合わせてみましょう。

今回のネック仕込み角は2°ですが、かなり強烈ですね。

ジョイント部からサウンドホールまでの間でかなり浮きます。

これはネック仕込み角とボディのトップラウンドがちょうどいいバランスじゃ無いのでこうなります。

ホール側の先端を強制的に貼り付けて曲げることで、実質Fallawayになりますね。

無負荷の状態ではこんな感じですけど、弦を張った後で、ネックは起き上がりますし、ボディは膨らむのでちょうどよくなるはずですが、この辺こそ経験がものをいうところなのでどうなるかわからんです。

指板裏のジョイント部に削りこみを入れて、少し曲がりを手助けするように傾斜をつけました。

では接着です。

まず位置を確定させて、例のごとく画鋲を指板に突き刺して位置固定のピンのようにして、ネック材に突き刺します。

今回は動かないように3本。

そして、ブレ止めまで接着しておきます。

よし、全くずれずにクランプできました。

ズレも接着面の隙間も無いですね。

よかったよかった。

トリマーでヘッドの時のようにネック幅を加工してしまいます。

やはりガイドビットは作業が早くてきれいでいいですね。

削りカスが部屋中に飛び散るのがデメリットです。

そして、ビット加工部は焦げ跡が残るのがいけませんね。

サンディングします。

指板幅に合わせてネックシェイプを仕上げます。

ヒールもここで完成形に持っていきます。

ネック幅とラウンド形状は指板もかなり削り込むように巻き込むのでくっつけてからじゃ無いと仕上げられないんです。

次は指板のラウンドを削ります。Rは16インチです。

やはりエボニーは地獄でした。

指板接着時にクランプしやすいように、接着後にラウンド加工してますが、エボニーは硬い。

サンディングしても削れる量がほんのわずかで大変な労力を必要とします。

この作業の仕上げはボディと合体した後で仕上げます。

フレットを打つ前にボディと合体させて弦を張り、少しネックの変化を確認してから指板を仕上げてフレットを打ちたいです。

次はサイドポジションも打っておきます。

大変迂闊だったのですが、12フレットは2つマークを入れようと思ってたのに、さくさく穴を開けて一個だけにしてしまった。

まぁ、大した違いじゃ無いんですけどね。

ヴィンテージD-28は全部丸印が一個ずつですね。

そしていよいよ、合体の日が近づいてきますね。

ネックとボディを組み合わせて、確認作業です。

やはりボディとネックの傾きも発生しますので、それを踏まえてブリッジを設計します。

前回はブリッジがうまくいきませんでしたので、今回は万全の準備で挑みたいですね。

ブリッジを作ったら、各部を仕上げて、塗装に入ります。

今回はしっかり塗装しようと思いますので、塗装設備を用意しなければいけませんね。

綺麗に仕上がってきてますね。

完成を楽しみにしています。

頑張ってください(^^)

はじめまして、コメントありがとうございます。

もしや製作ブログをされてるmatsu様でしょうか。

遅い返信になってしまってすみません、ちょっと都合が悪く、製作に時間が取れない状況ですが、また更新できるように頑張ります。

なかなか上手くなりませんが、「松ギター堂」の名前で長いことギター作っています・・・最近Facebookばかりで、ホームページもblogも怠けておりますが。。

更新楽しみにしておりますので、無理なさらずがんばって下さい。