さて、2号機のネックはへの字材を使います。ヘッドと指板部のストレートなところが約14°で一体で切り出された材でヒールを継ぎ足して使います。

1号機の時は初めてだったので写真も撮らずにどんどんもがき苦しみながら進んでいったので、記事も製作の進行の割にあっさりした感じになってしまって、久々に作業するので読み返してみると大して参考にならなかったですね。

今回は細かく記します。

まずはトラスロッド溝。

今回はトリマーを動かすのにジグを作りました。

ダイソーのMDFボードに60センチに長さのものがあるので、それに溝を掘りました。

あとはアルミアングルで囲ってクランプすることで、加工幅を制限しつつ、トリマーをスムーズにとりまわせます。

トリマーのストレートガイドでは、浮かせてしまったりミスする可能性があるのですが、これなら加工時のリスクはかなり低減できます。

あとは加工幅を加工しながら適宜調整するのです。

私は、トラスロッドの調整はヘッド側と決めているのでこちら側にがっつり溝を掘ります。

六角レンチで回せるようにするのも主義なのですが、穴が細くなる方は、先ほどのジグにドレメルを乗せて掘ります。

また、このアルミチャンネルトラスロッドは、ワッシャー部と円形のナット部が少しはみ出ているので、ここが当たるネックの溝は1ミリくらい彫り下げるひつようがあります。

では、ヒールブロックを接着します。

本格的に四角い板とブロックの変哲な塊です。

何がネックなものかと言いたくなります。

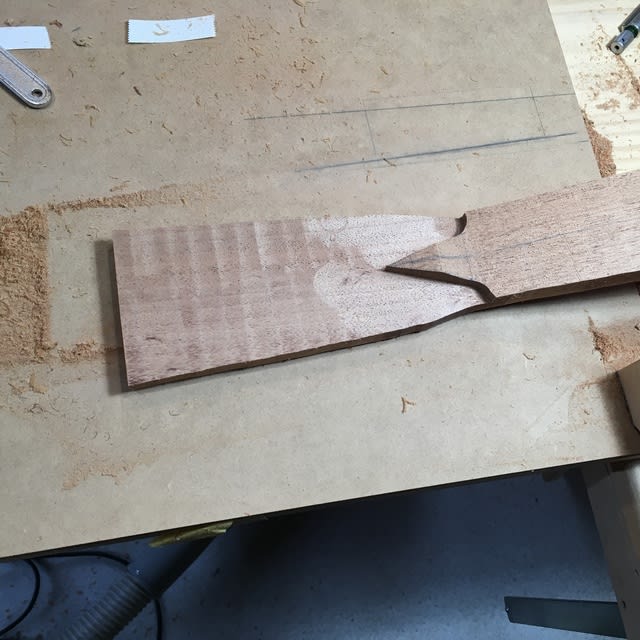

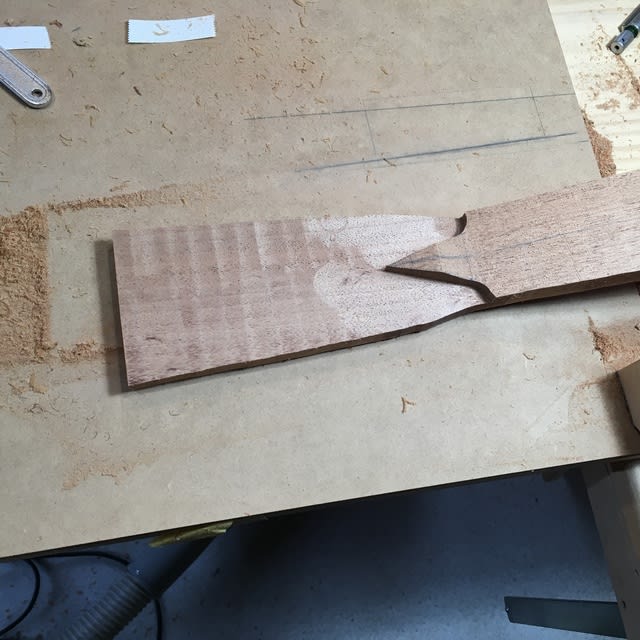

一気にバンドソーで切り出していきます。

まず、写真のように寝かせた状態で、ヘッド長さ、厚み、ヴォリュート厚み、ネック厚み、ヒール形状のR、ネックジョイント部の長さを切り出します。

それぞれ数ミリ残してラフカットですね。

次に指板面を上にして、左右のヘッド幅から、ネック指板幅などをカットしていきます。

ヒールのラウンドや幅を変えていくなどバンドソーで細かく形状をカットするのでブレードは3ミリのものを使います。

長い方向のカットは主に10ミリを使ってますが、細かい作業は3ミリですね。

刃の山も細かくなるのでトップやバックなど薄板の切り出しもこのブレードです。

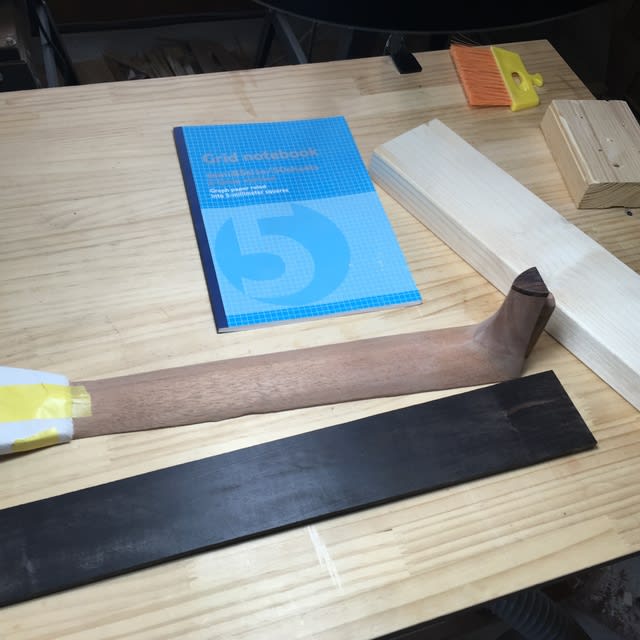

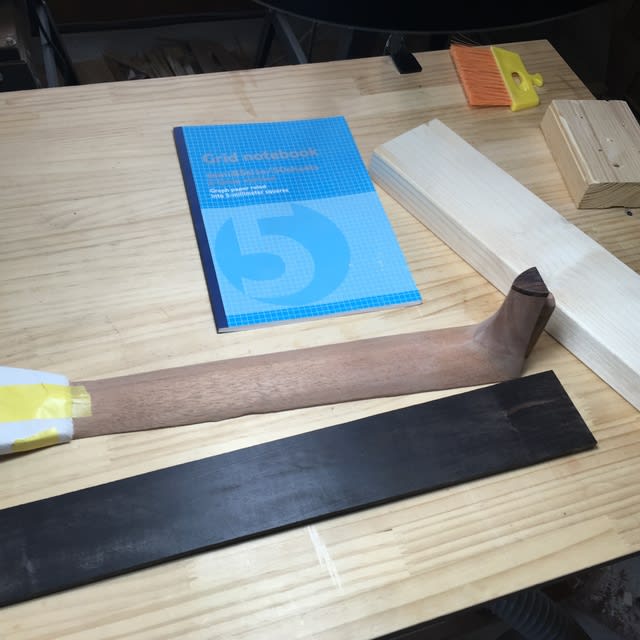

切り出すとこんな感じでネックらしくなります。

ちょっとやる気も出るので早くここまで持ってきましょう。

次にネックジョイント部の加工ジグに取り付けます。

この加工でネックの仕込み角がほぼ決まりますので重要です。

今回は約2°の角度をきっちりつけたいので、ネックのナット部で約14ミリ程度持ち上がるようなスペーサーをかませてセットしています。

同時にボディ部の溝加工も行います。

このジグですが、パイン集成材を加工しましたが、加工後半年で収縮しましたね。

スチュマックのアクリルプレートがぴったりはまるサイズに絶妙に加工したはずがスッカスカになってました。プレートを囲む段は後から微調整できるように別パーツで作ったほうがいいのかもしれません。

パイン集成材は安価で加工しやすくちょうどいいサイズの材料が豊富なので使いやすいのですが、構造材としては安定性に欠くので使い方を考えたほうがよさそうですね。

さて、ジョイントの突起も削り出せたのでヒールの斜めカットをします。

弓なりカーブなので糸鋸です。

やっすい粗めのブレードでガンガン削れます。剛性がない安物は少しやりにくいですが高いものは必須ではないですね。

両サイド削り落とします。

続いてヘッドの裏の厚みを出しましょう。

これ、機械を使う以外で手で仕上げる方法が思いつきません。

ヴォリュート部が邪魔でカンナがけはできないし、ノコできるのも邪魔ですよね本当に謎です。

ボール盤にSafe-T-Planerを取り付けて厚みの高さに主軸を下ろし、ヘッド面をボール盤の台にあてがいながら押し込んで削るっていうやり方がスチュマックに書いてありましたね。

刃物は取り寄せたんですが、ボール盤がまだない。

そして、ボール盤は横方向の荷重に弱くアーバーが抜け落ちかねないから怖いです。

そこで、今回はトリマーに頑張ってもらいましょう。

何かと便利な朴の木の直方体ブロックを用意します。

これ、ホームセンターで売ってましたけど便利です。

直角水平と寸法がきっちり出ているこのブロック、こいつの横面にサンドペーパーを貼り付けて水平な板の上を滑らせれば、垂直面をビシッと削ることができます。

薄板のブックマッチはこいつのおかげであっという間に面が作れます。

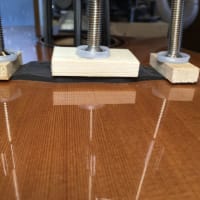

今回はこの二つを土台にして、一枚板を載せてその上をトリマーを走らせます。

ヘッド面で両面テープなどでテーブルに固定しておけば、希望の厚さに平面を平行に加工できるのです。

機械加工する人には、フライス加工で厚さ出すって言えばすぐわかりますね。

左側に写ってるMDFがジグです。

トリマーを直線運動できるように囲ってます。

ヴォリュート部の斜めはジグを傾けながら直線カットして削ります。

下書きラインに合わせて目見当で切り込み深さと角度を調整していくので結構難しいです。

ルシアーの奥村さんが公開しているような三角のガイドをヘッド裏に貼り付けてガイドビットで削る方法のほうが失敗リスクを小さくできますね。

今回はヘッド裏の厚みをラフカットしてヴォリュート厚まで削り出したもんだから、平面がなくなってガイドが貼り付けできませんでした。

まぁ、これでもけっこうきれいに削れるのでいいような気がします。

一応厚みにも余裕をもたせてラフに削って、仕上げはわずかに削って仕上げます。

続いてのみでヴォリュートの三角部を作っていきます。

ある程度削ったらネックシェイプを作っていきます。けっこう全体のバランスを見なきゃいけないので、各部ぼちぼちやりながら進めていく感じになりますね。

1フレットあたりと10フレットあたりを丸く削っていきます。

ここを目安にして繋げていく感じですね。

指板面までの厚さはやく15ミリと18ミリくらいを狙っていきます。

相変わらず南京カンナがないのでまさかの反りカンナです。

いや、これけっこう使えるんです。たぶん南京カンナ買わないですね。

続いてヒールもぼちぼちいきます。

これがもう本当に感覚勝負です。

なんとなくヒール部分に三角の目安を書いてそれに合わせてナイフでガリガリ削るんです。

三角先端のセンターラインがとにかくまっすぐネック側に伸びていくように気をつけながら、美しくなれと気持ちを込めて刃を滑らせます。

ある程度仕上がってきたらランダムサンダーとかで平滑な面が出るまでサンディングします。

刃物で滑らかにまで削る必要はないでしょう。

なぜかそれっぽい形になるんですよね。

削るまでは、こんなん絶対作れないでしょうって思うんですけどやってみるといい感じに形になるというか、いい感じになるまで削るというか。

そしてヴォリュート側に戻ります。

ネックシェイプが定まってくると、ヴォリュートも形の行く先が見えてきます。

そもそも今回は前作のガチ補強部としてではなく、ただの飾りですので小さめにあっさりとあんまり主張しすぎないように削ります。

ブロックにサンドペーパーを巻いて、平面を研磨します。

トリマーのツールマークが取れて綺麗になりました。

ちなみにヘッド外形はヘッドプレートを貼り付けた後加工します。

ヒールキャップを接着します。

ローズウッド指板材の切れ端から、5ミリ厚くらいで、厚く貼り付けてみました。

ヒールキャップはバックとツライチが好きです。前作はバックの角度と合わさずに水平に作ったのでボディからはみ出てしまいました。

今回はきっちりラインを合わせます。

しかし、指板面とヒールキャップが平行にならないので、クランプ時に苦労します。

斜めに削った当て板を作ってそれを使ってクランプしました。

ちゃきちゃき削って輪郭を合わせていきます。

しかし、接着面の削り出しは難しいですね。わずかに歪んでいると貼り付けても隙間ができます。

きっちり加工したいところです。

ボディと組み合わせてみましょう。

がっつり隙間が空いてますね。

これをフィッティングしていきます。

ここまでやっても、三角のマークが少し歪んでますしセンターラインも少し歪みがあります。

ここは最後のサンディングで整えましょう。

近くで見てもわからないのでこんなもんでいいような気がするんですけどね。

手元のMartinギターはみんな美しく整った形状してるんですよ。

手抜きはできませんね。

いやはや、このネック作業って時間かかりますわ。

ボディよりしんどい。

そんなわけでこの辺で投げ出します。

この後指板を作って、トラスロッド埋め込んで、ヘッドプレート貼って、ヘッド外形仕上げて、指板幅に合わせてネック幅決めて、握りの形状仕上げなきゃならんのです。

終わったようで全然終わってない茨の道。

ちなみにヘッドとヴォリュートは取り回しでどっかこっかぶつけてすぐに凹みますので、早めに養生して包みます。

凹むと凹んだとこ以外を削るんでどんどん小さくなります。

さて、次は指板です。

1号機の時は初めてだったので写真も撮らずにどんどんもがき苦しみながら進んでいったので、記事も製作の進行の割にあっさりした感じになってしまって、久々に作業するので読み返してみると大して参考にならなかったですね。

今回は細かく記します。

まずはトラスロッド溝。

今回はトリマーを動かすのにジグを作りました。

ダイソーのMDFボードに60センチに長さのものがあるので、それに溝を掘りました。

あとはアルミアングルで囲ってクランプすることで、加工幅を制限しつつ、トリマーをスムーズにとりまわせます。

トリマーのストレートガイドでは、浮かせてしまったりミスする可能性があるのですが、これなら加工時のリスクはかなり低減できます。

あとは加工幅を加工しながら適宜調整するのです。

私は、トラスロッドの調整はヘッド側と決めているのでこちら側にがっつり溝を掘ります。

六角レンチで回せるようにするのも主義なのですが、穴が細くなる方は、先ほどのジグにドレメルを乗せて掘ります。

また、このアルミチャンネルトラスロッドは、ワッシャー部と円形のナット部が少しはみ出ているので、ここが当たるネックの溝は1ミリくらい彫り下げるひつようがあります。

では、ヒールブロックを接着します。

本格的に四角い板とブロックの変哲な塊です。

何がネックなものかと言いたくなります。

一気にバンドソーで切り出していきます。

まず、写真のように寝かせた状態で、ヘッド長さ、厚み、ヴォリュート厚み、ネック厚み、ヒール形状のR、ネックジョイント部の長さを切り出します。

それぞれ数ミリ残してラフカットですね。

次に指板面を上にして、左右のヘッド幅から、ネック指板幅などをカットしていきます。

ヒールのラウンドや幅を変えていくなどバンドソーで細かく形状をカットするのでブレードは3ミリのものを使います。

長い方向のカットは主に10ミリを使ってますが、細かい作業は3ミリですね。

刃の山も細かくなるのでトップやバックなど薄板の切り出しもこのブレードです。

切り出すとこんな感じでネックらしくなります。

ちょっとやる気も出るので早くここまで持ってきましょう。

次にネックジョイント部の加工ジグに取り付けます。

この加工でネックの仕込み角がほぼ決まりますので重要です。

今回は約2°の角度をきっちりつけたいので、ネックのナット部で約14ミリ程度持ち上がるようなスペーサーをかませてセットしています。

同時にボディ部の溝加工も行います。

このジグですが、パイン集成材を加工しましたが、加工後半年で収縮しましたね。

スチュマックのアクリルプレートがぴったりはまるサイズに絶妙に加工したはずがスッカスカになってました。プレートを囲む段は後から微調整できるように別パーツで作ったほうがいいのかもしれません。

パイン集成材は安価で加工しやすくちょうどいいサイズの材料が豊富なので使いやすいのですが、構造材としては安定性に欠くので使い方を考えたほうがよさそうですね。

さて、ジョイントの突起も削り出せたのでヒールの斜めカットをします。

弓なりカーブなので糸鋸です。

やっすい粗めのブレードでガンガン削れます。剛性がない安物は少しやりにくいですが高いものは必須ではないですね。

両サイド削り落とします。

続いてヘッドの裏の厚みを出しましょう。

これ、機械を使う以外で手で仕上げる方法が思いつきません。

ヴォリュート部が邪魔でカンナがけはできないし、ノコできるのも邪魔ですよね本当に謎です。

ボール盤にSafe-T-Planerを取り付けて厚みの高さに主軸を下ろし、ヘッド面をボール盤の台にあてがいながら押し込んで削るっていうやり方がスチュマックに書いてありましたね。

刃物は取り寄せたんですが、ボール盤がまだない。

そして、ボール盤は横方向の荷重に弱くアーバーが抜け落ちかねないから怖いです。

そこで、今回はトリマーに頑張ってもらいましょう。

何かと便利な朴の木の直方体ブロックを用意します。

これ、ホームセンターで売ってましたけど便利です。

直角水平と寸法がきっちり出ているこのブロック、こいつの横面にサンドペーパーを貼り付けて水平な板の上を滑らせれば、垂直面をビシッと削ることができます。

薄板のブックマッチはこいつのおかげであっという間に面が作れます。

今回はこの二つを土台にして、一枚板を載せてその上をトリマーを走らせます。

ヘッド面で両面テープなどでテーブルに固定しておけば、希望の厚さに平面を平行に加工できるのです。

機械加工する人には、フライス加工で厚さ出すって言えばすぐわかりますね。

左側に写ってるMDFがジグです。

トリマーを直線運動できるように囲ってます。

ヴォリュート部の斜めはジグを傾けながら直線カットして削ります。

下書きラインに合わせて目見当で切り込み深さと角度を調整していくので結構難しいです。

ルシアーの奥村さんが公開しているような三角のガイドをヘッド裏に貼り付けてガイドビットで削る方法のほうが失敗リスクを小さくできますね。

今回はヘッド裏の厚みをラフカットしてヴォリュート厚まで削り出したもんだから、平面がなくなってガイドが貼り付けできませんでした。

まぁ、これでもけっこうきれいに削れるのでいいような気がします。

一応厚みにも余裕をもたせてラフに削って、仕上げはわずかに削って仕上げます。

続いてのみでヴォリュートの三角部を作っていきます。

ある程度削ったらネックシェイプを作っていきます。けっこう全体のバランスを見なきゃいけないので、各部ぼちぼちやりながら進めていく感じになりますね。

1フレットあたりと10フレットあたりを丸く削っていきます。

ここを目安にして繋げていく感じですね。

指板面までの厚さはやく15ミリと18ミリくらいを狙っていきます。

相変わらず南京カンナがないのでまさかの反りカンナです。

いや、これけっこう使えるんです。たぶん南京カンナ買わないですね。

続いてヒールもぼちぼちいきます。

これがもう本当に感覚勝負です。

なんとなくヒール部分に三角の目安を書いてそれに合わせてナイフでガリガリ削るんです。

三角先端のセンターラインがとにかくまっすぐネック側に伸びていくように気をつけながら、美しくなれと気持ちを込めて刃を滑らせます。

ある程度仕上がってきたらランダムサンダーとかで平滑な面が出るまでサンディングします。

刃物で滑らかにまで削る必要はないでしょう。

なぜかそれっぽい形になるんですよね。

削るまでは、こんなん絶対作れないでしょうって思うんですけどやってみるといい感じに形になるというか、いい感じになるまで削るというか。

そしてヴォリュート側に戻ります。

ネックシェイプが定まってくると、ヴォリュートも形の行く先が見えてきます。

そもそも今回は前作のガチ補強部としてではなく、ただの飾りですので小さめにあっさりとあんまり主張しすぎないように削ります。

ブロックにサンドペーパーを巻いて、平面を研磨します。

トリマーのツールマークが取れて綺麗になりました。

ちなみにヘッド外形はヘッドプレートを貼り付けた後加工します。

ヒールキャップを接着します。

ローズウッド指板材の切れ端から、5ミリ厚くらいで、厚く貼り付けてみました。

ヒールキャップはバックとツライチが好きです。前作はバックの角度と合わさずに水平に作ったのでボディからはみ出てしまいました。

今回はきっちりラインを合わせます。

しかし、指板面とヒールキャップが平行にならないので、クランプ時に苦労します。

斜めに削った当て板を作ってそれを使ってクランプしました。

ちゃきちゃき削って輪郭を合わせていきます。

しかし、接着面の削り出しは難しいですね。わずかに歪んでいると貼り付けても隙間ができます。

きっちり加工したいところです。

ボディと組み合わせてみましょう。

がっつり隙間が空いてますね。

これをフィッティングしていきます。

ここまでやっても、三角のマークが少し歪んでますしセンターラインも少し歪みがあります。

ここは最後のサンディングで整えましょう。

近くで見てもわからないのでこんなもんでいいような気がするんですけどね。

手元のMartinギターはみんな美しく整った形状してるんですよ。

手抜きはできませんね。

いやはや、このネック作業って時間かかりますわ。

ボディよりしんどい。

そんなわけでこの辺で投げ出します。

この後指板を作って、トラスロッド埋め込んで、ヘッドプレート貼って、ヘッド外形仕上げて、指板幅に合わせてネック幅決めて、握りの形状仕上げなきゃならんのです。

終わったようで全然終わってない茨の道。

ちなみにヘッドとヴォリュートは取り回しでどっかこっかぶつけてすぐに凹みますので、早めに養生して包みます。

凹むと凹んだとこ以外を削るんでどんどん小さくなります。

さて、次は指板です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます