大変長らくお久しぶりです。

夏場は仕事が忙しくて全然ギター作業できません。

そんなわけで、ギター製作は進捗ないのですが、ギターリペアなどしたりしてました。

まずは、ベビーテイラー。

うちの息子、つい先日3歳になったんですけど、最初に与えるギターはベビーテイラーなんかいいんじゃないかと思ってしばらく前に探していたんですね。

ヤフオクでジャンク品が出品されてたんで安価で落札したのがこれです。

ブリッジが剥がれかけていて、ブリッジ下のトップ板が膨らんで変形していますとのこと。

それはもうお腹がポッコリ膨らんでます。

内部を調べてみるとこのギター、ブリッジ下に普通なら斜めに貼り付けられてるトーンブレースと呼ばれるブレーシングが使われてないんですよ。

ブリッジプレートから先のボトムに向かって何もない。

おかげさまで、鳴りは良くなるのと、サイズの割りに低音も出てるのですが、ミディアム弦とか張りっぱなしで高温多湿だったりするととんでもなくお腹が膨れちゃうんですね。

ブリッジの中央から端っこまでで高さ2mmくらいは隙間できちゃってます。

修理するにも、トップ板を変形させて戻すか、ブリッジを膨らんだトップに合わせて削るか。

どちらにしてもなかなか大変ですね。

とりあえず弦を張ってみたところ。。。。

イケるやん!!!!

うん、このままで弦高問題なさそうだし、ダメになるまでこれでいこう。

弾きやすいようにエクストラライトの弦を張って、トラスロッドもバッチリ動いたので調整して完成。

なんにもリペアしてねぇ。

息子の3歳の誕生日にプレゼントしたのですが、ベビーとはいえドレッドノート形状。

三歳児には全然でかすぎて弾くどころか、構えることも困難。

うーむ。友人は三歳の子供にギタレレを贈ったらしく、そちらの方がサイズ的にはすぐ弾けそう。

せめてベビーテイラーでもGSミニならくびれがあるから構えやすかったかも。

まぁ、気長に息子の成長を待ちます。

さてさてもう一つ。

モーリスのソロギター、フィンガーピッカー向けギターのSシリーズ。

S-96 初期型モデル。

ロゼッタは現行の派手なデザインじゃなくてシンプルなウッドリング。ネックも初期型は薄いらしい。

トップはシダーで、サイドバックマホガニー。指板とブリッジはちゃんとエボニー。

このエボニーがしっかりと黒い。驚くことに軽く削っても黒い。上手に染められてるのか、真っ黒な良材なのか。

かなり背の低いブレーシングでスキャロップも強くされています。

このモデルはダブルXブレーシングでブリッジ下部にもXがあります。

さらにダメ押しで、二つ目のXの中央のトップ板接着部にまでブレーシングが縦に貼られていて、ブリッジ下でトップ板接着部が割れるというか剥がれる故障はまず発生しなさそうです。

こんだけがっちりブレーシングで固めて振動するんかいなって思いますが、ブレーシングはる意味あるのかな?ってくらい死ぬほどスキャロップしてあるので考え尽くされたバランスで成り立ってるのでしょう。

一番の特徴はフローレンタインカッタウェイ。

先のとがったカッタウェイが好きなんです。

ジャンク箇所は指板がベリッと剥がれて、指板のバインディングもベローンだそうで、弦を張って弾くことができない状態。

まぁ、無理やり張れば弾けるけど、まぁ演奏不可能ジャンクですね。

そんなジャンクでも数万円してしまうんだからギターはすごい。弾けなきゃただのオブジェですからね。

見えにくいけど、指板がベローンしたことで、バインディングも剥がれております。

おそらく弦高を低くしたくてトラスロッドをがっつり締め込んだんでしょう。

トラスロッドに蹴り出されてネックが曲がらず指板が剥がれた模様。

どうも初期型S-96はネック周りがトラブル多そうですね。

これはさすがにリペアします。

まず、指板とバインディングを接着しました。

めんどくさいんで瞬間接着剤でパキパキとめていきます。

バインディングはセルロイド素材だったので木材と違って経年変化でサイズが大きく収縮します。

故障からかなり時間が経っているためやはり縮んでいて本来の長さに足りません。

こだわるなら同様の素材を付け足すなりバインディングを新しくするのですが、ここは力強くスルーします。

フィンガーピッカー向けの研究用の一本なので、弾ければなんでもいいです。

指板の接着ですが、厄介なことに12フレット以降は接着が剥がれてないんです。

これで全部剥がれていれば、接着面を研磨したりして再接着がやりやすいのですが、モーリスのギターはネックを仕込んだ後で塗装です。

指板とトップの触れ合う場所などべったりと塗装が乗っているので、剥がすにはこの辺を削り取る必要があります。

これはウレタン塗装なのでシンナーで溶けもしないし綺麗に仕上げ直すのが困難ですね。

このまま接着剤たらし込んでくっつけましょう。

タイトボンドをネックと指板のあいだにドボドボそそぎ込み満遍なく伸ばしていきます。

クランプすると容赦なく溢れ出てくるので拭き取ります。

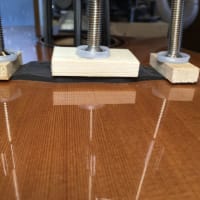

相変わらず指板接着用の指板ラウンド対応のあて木など作っていないので、とりあえずカムクランプで固定しますが、やはり両端部にネックと隙間ができます。

そこで例のプラ製ねじ込み式ベルト指板クランプも一緒に使って締込みます。

いやー、ネック裏のアールに対応した治具と指板ラウンドに対応したあて木を用意しておけば挟むだけで終わりなのでこれはいつか作っておこう。

指板を接着した後で、ネックと指板とバインディングの境目が大変なことになっています。

塗装が剥がれてくぼんでいるところや、塗装片が飛び出ているところなどいろいろです。

さらにネックには木部着色でブラウン系がつけられているので、少し剥がれた塗装膜に持ってかれてマホガニーの素地が見えてるとこは色が明るくなってます。

いやー、美しくリペアするって職人さんたちはすごいなぁ。これ調色して再着色して、荒れてるところ修復するんだもんなぁ。リペア商売はしたくないね。

どれほどの情熱が必要なことか。これ完璧に修復しても一万二万レベルの工賃だったら絶対わりにあいませんね。

今回は接着面に隙間埋めの肉付けで何度が瞬間接着剤を塗りたくり、サンドペーパーで削りこんで滑らかに仕上げます。

色味はごくごく小さな箇所なのでスルー。

肉付けはエポキシレジンの類でもよかったかも。けっこう量が必要です。

さてさて指板が接着できたので弦を張ってみますがどえらく弦高が高い。

これは指板剥がれるほどトラスロッド回したくなる気持ちもわかる。

しかしこれ、ネックが反ってるわけじゃないです。ネックの仕込み角が足りてません。

ネックが割とトップと平行なので相対的にサドルとブリッジが高すぎるんですね。

これはどういうことでしょう、ヴィンテージギターなんかは仕込み角が少ない設計が多いですけどね。

古いギターは、弦高は高くなりますが、サドルも高くしてやると弦に角度がついてボディに振動が伝わって音量がドカーンとだせるってのが狙いですよね。

しかし、このギターはフィンガーピッカー向けですからね。仕込み角は強くしていいはず。

もしや、これも弦を張りっぱなしで高温多湿だったりしてトップ板のラウンドが強くなってブリッジ部が高くなったかな。

よく見るとサウンドホールのカッタウェイ側が歪んでいます。

S-96やS-106はここが歪むんです。

これ、現行のラウンドバックになったやつはブレーシング強化したりして対策してあるのかな?

そしてさらに問題が。

ブリッジ30%くらい剥がれてますやん。

これもまた中途半端に剥がれてますね、演奏に支障のないギリギリのところです。

早速タイトボンドを塗りこんで接着。

そして弦高改善のためにサドルを削るもブリッジが高すぎて削りきれません。

ブリッジを削りこんで、ブリッジピン穴も修正。

ブリッジの表面をカンナでサクサク削ります。

仕上げにサンドペーパーで表面を仕上げつつラウンド形状を作ります。

あとはサドルをかなり削りこんで微調整。

この前の自作ギターでは固い固い牛骨でしたので、この硬質プラ材の柔らかいこと。

しかしこれTUSQなんだろうか。martin用のTUSQのサドルと感触がずいぶん違う。

NUBONEかと思ったけど、ブリッジピンもこの素材だから、たぶんTUSQかな。

かなりギリギリまで下げましたが、気持ちネックとボディにねじれが生じているのか1弦と2弦がまだ弦高をおとしたいですね。

ネックとボディの関係はとても難しいですね。特に仕込み角はボディがある程度変形しても対応できるように作っていかなくては。

手間はかかりましたが、ようやく弾けるギターになりました。

ジャンクギターを安価に手に入れてリペアするってのはリペアが趣味じゃないと大変手間がかかってやってられませんね。

自作できるくらいクランプでもなんでも用意した今だから、ホイホイなんでもできますけど、道具を用意するだけで結構な出費になりますね。

さぁ、復活を遂げた初代S-96ですが、シダーマホらしい軽やかな音色ですね。

というか、やっぱり面白いですね。

私の作ったドレッドノートのシダーマホと全然違う。

というのも、このS-96の音色ですが、鳴らないとまでは言いませんがなんともセーブされた加減を感じますね。

1弦から6弦までバランス良く鳴るように手心くわえてる感がありますね。

メロディを目立たせたり、ストロークの音が揃ってたりと、優等生感がありますなぁ。

友人の持つS-106のスプルースローズ仕様と違ってやっぱりカラッとしてるというか軽やかな音というか。

そんなわけでソロギタリストが遊びに来ても弾かせるギターが用意できたのでした。

めでたしめでたし。

夏場は仕事が忙しくて全然ギター作業できません。

そんなわけで、ギター製作は進捗ないのですが、ギターリペアなどしたりしてました。

まずは、ベビーテイラー。

うちの息子、つい先日3歳になったんですけど、最初に与えるギターはベビーテイラーなんかいいんじゃないかと思ってしばらく前に探していたんですね。

ヤフオクでジャンク品が出品されてたんで安価で落札したのがこれです。

ブリッジが剥がれかけていて、ブリッジ下のトップ板が膨らんで変形していますとのこと。

それはもうお腹がポッコリ膨らんでます。

内部を調べてみるとこのギター、ブリッジ下に普通なら斜めに貼り付けられてるトーンブレースと呼ばれるブレーシングが使われてないんですよ。

ブリッジプレートから先のボトムに向かって何もない。

おかげさまで、鳴りは良くなるのと、サイズの割りに低音も出てるのですが、ミディアム弦とか張りっぱなしで高温多湿だったりするととんでもなくお腹が膨れちゃうんですね。

ブリッジの中央から端っこまでで高さ2mmくらいは隙間できちゃってます。

修理するにも、トップ板を変形させて戻すか、ブリッジを膨らんだトップに合わせて削るか。

どちらにしてもなかなか大変ですね。

とりあえず弦を張ってみたところ。。。。

イケるやん!!!!

うん、このままで弦高問題なさそうだし、ダメになるまでこれでいこう。

弾きやすいようにエクストラライトの弦を張って、トラスロッドもバッチリ動いたので調整して完成。

なんにもリペアしてねぇ。

息子の3歳の誕生日にプレゼントしたのですが、ベビーとはいえドレッドノート形状。

三歳児には全然でかすぎて弾くどころか、構えることも困難。

うーむ。友人は三歳の子供にギタレレを贈ったらしく、そちらの方がサイズ的にはすぐ弾けそう。

せめてベビーテイラーでもGSミニならくびれがあるから構えやすかったかも。

まぁ、気長に息子の成長を待ちます。

さてさてもう一つ。

モーリスのソロギター、フィンガーピッカー向けギターのSシリーズ。

S-96 初期型モデル。

ロゼッタは現行の派手なデザインじゃなくてシンプルなウッドリング。ネックも初期型は薄いらしい。

トップはシダーで、サイドバックマホガニー。指板とブリッジはちゃんとエボニー。

このエボニーがしっかりと黒い。驚くことに軽く削っても黒い。上手に染められてるのか、真っ黒な良材なのか。

かなり背の低いブレーシングでスキャロップも強くされています。

このモデルはダブルXブレーシングでブリッジ下部にもXがあります。

さらにダメ押しで、二つ目のXの中央のトップ板接着部にまでブレーシングが縦に貼られていて、ブリッジ下でトップ板接着部が割れるというか剥がれる故障はまず発生しなさそうです。

こんだけがっちりブレーシングで固めて振動するんかいなって思いますが、ブレーシングはる意味あるのかな?ってくらい死ぬほどスキャロップしてあるので考え尽くされたバランスで成り立ってるのでしょう。

一番の特徴はフローレンタインカッタウェイ。

先のとがったカッタウェイが好きなんです。

ジャンク箇所は指板がベリッと剥がれて、指板のバインディングもベローンだそうで、弦を張って弾くことができない状態。

まぁ、無理やり張れば弾けるけど、まぁ演奏不可能ジャンクですね。

そんなジャンクでも数万円してしまうんだからギターはすごい。弾けなきゃただのオブジェですからね。

見えにくいけど、指板がベローンしたことで、バインディングも剥がれております。

おそらく弦高を低くしたくてトラスロッドをがっつり締め込んだんでしょう。

トラスロッドに蹴り出されてネックが曲がらず指板が剥がれた模様。

どうも初期型S-96はネック周りがトラブル多そうですね。

これはさすがにリペアします。

まず、指板とバインディングを接着しました。

めんどくさいんで瞬間接着剤でパキパキとめていきます。

バインディングはセルロイド素材だったので木材と違って経年変化でサイズが大きく収縮します。

故障からかなり時間が経っているためやはり縮んでいて本来の長さに足りません。

こだわるなら同様の素材を付け足すなりバインディングを新しくするのですが、ここは力強くスルーします。

フィンガーピッカー向けの研究用の一本なので、弾ければなんでもいいです。

指板の接着ですが、厄介なことに12フレット以降は接着が剥がれてないんです。

これで全部剥がれていれば、接着面を研磨したりして再接着がやりやすいのですが、モーリスのギターはネックを仕込んだ後で塗装です。

指板とトップの触れ合う場所などべったりと塗装が乗っているので、剥がすにはこの辺を削り取る必要があります。

これはウレタン塗装なのでシンナーで溶けもしないし綺麗に仕上げ直すのが困難ですね。

このまま接着剤たらし込んでくっつけましょう。

タイトボンドをネックと指板のあいだにドボドボそそぎ込み満遍なく伸ばしていきます。

クランプすると容赦なく溢れ出てくるので拭き取ります。

相変わらず指板接着用の指板ラウンド対応のあて木など作っていないので、とりあえずカムクランプで固定しますが、やはり両端部にネックと隙間ができます。

そこで例のプラ製ねじ込み式ベルト指板クランプも一緒に使って締込みます。

いやー、ネック裏のアールに対応した治具と指板ラウンドに対応したあて木を用意しておけば挟むだけで終わりなのでこれはいつか作っておこう。

指板を接着した後で、ネックと指板とバインディングの境目が大変なことになっています。

塗装が剥がれてくぼんでいるところや、塗装片が飛び出ているところなどいろいろです。

さらにネックには木部着色でブラウン系がつけられているので、少し剥がれた塗装膜に持ってかれてマホガニーの素地が見えてるとこは色が明るくなってます。

いやー、美しくリペアするって職人さんたちはすごいなぁ。これ調色して再着色して、荒れてるところ修復するんだもんなぁ。リペア商売はしたくないね。

どれほどの情熱が必要なことか。これ完璧に修復しても一万二万レベルの工賃だったら絶対わりにあいませんね。

今回は接着面に隙間埋めの肉付けで何度が瞬間接着剤を塗りたくり、サンドペーパーで削りこんで滑らかに仕上げます。

色味はごくごく小さな箇所なのでスルー。

肉付けはエポキシレジンの類でもよかったかも。けっこう量が必要です。

さてさて指板が接着できたので弦を張ってみますがどえらく弦高が高い。

これは指板剥がれるほどトラスロッド回したくなる気持ちもわかる。

しかしこれ、ネックが反ってるわけじゃないです。ネックの仕込み角が足りてません。

ネックが割とトップと平行なので相対的にサドルとブリッジが高すぎるんですね。

これはどういうことでしょう、ヴィンテージギターなんかは仕込み角が少ない設計が多いですけどね。

古いギターは、弦高は高くなりますが、サドルも高くしてやると弦に角度がついてボディに振動が伝わって音量がドカーンとだせるってのが狙いですよね。

しかし、このギターはフィンガーピッカー向けですからね。仕込み角は強くしていいはず。

もしや、これも弦を張りっぱなしで高温多湿だったりしてトップ板のラウンドが強くなってブリッジ部が高くなったかな。

よく見るとサウンドホールのカッタウェイ側が歪んでいます。

S-96やS-106はここが歪むんです。

これ、現行のラウンドバックになったやつはブレーシング強化したりして対策してあるのかな?

そしてさらに問題が。

ブリッジ30%くらい剥がれてますやん。

これもまた中途半端に剥がれてますね、演奏に支障のないギリギリのところです。

早速タイトボンドを塗りこんで接着。

そして弦高改善のためにサドルを削るもブリッジが高すぎて削りきれません。

ブリッジを削りこんで、ブリッジピン穴も修正。

ブリッジの表面をカンナでサクサク削ります。

仕上げにサンドペーパーで表面を仕上げつつラウンド形状を作ります。

あとはサドルをかなり削りこんで微調整。

この前の自作ギターでは固い固い牛骨でしたので、この硬質プラ材の柔らかいこと。

しかしこれTUSQなんだろうか。martin用のTUSQのサドルと感触がずいぶん違う。

NUBONEかと思ったけど、ブリッジピンもこの素材だから、たぶんTUSQかな。

かなりギリギリまで下げましたが、気持ちネックとボディにねじれが生じているのか1弦と2弦がまだ弦高をおとしたいですね。

ネックとボディの関係はとても難しいですね。特に仕込み角はボディがある程度変形しても対応できるように作っていかなくては。

手間はかかりましたが、ようやく弾けるギターになりました。

ジャンクギターを安価に手に入れてリペアするってのはリペアが趣味じゃないと大変手間がかかってやってられませんね。

自作できるくらいクランプでもなんでも用意した今だから、ホイホイなんでもできますけど、道具を用意するだけで結構な出費になりますね。

さぁ、復活を遂げた初代S-96ですが、シダーマホらしい軽やかな音色ですね。

というか、やっぱり面白いですね。

私の作ったドレッドノートのシダーマホと全然違う。

というのも、このS-96の音色ですが、鳴らないとまでは言いませんがなんともセーブされた加減を感じますね。

1弦から6弦までバランス良く鳴るように手心くわえてる感がありますね。

メロディを目立たせたり、ストロークの音が揃ってたりと、優等生感がありますなぁ。

友人の持つS-106のスプルースローズ仕様と違ってやっぱりカラッとしてるというか軽やかな音というか。

そんなわけでソロギタリストが遊びに来ても弾かせるギターが用意できたのでした。

めでたしめでたし。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます