FM-7のFDCエミュカードのバグのバグ取りに非常に苦しんで

もう一年以上放置ですが、やっぱり漢字ROMぐらいはほしいなと

いうことで、3月ごろに漢字ROM機能だけ作りました。

最初は漢字ROM機能だけ載せたんですが、

ジャンクのPCIカードからはがしてきたMAX3128Aの

1/3くらいの容量しか使ってなくてもったいないので

SPIマスタ通信機能を載せました。

それでもまだまだ容量が余っているのでI/O 84/1に

掲載されている、I/O領域に小さなROMをマップして、

プログラムのローダを置く機能も載せました。

そこまでできたなら、そのローダを使用して

DISK BASICをSPIフラッシュから起動してやることも

可能だろうと思い、この連休にチャレンジしたところ、

あっさりできました。

BIOSを拡張する形なのでDE番地をコールしないものや

直接FDCを叩くものは全く動きませんが雑誌に載ってたような

ツール類やゲームはたいした問題もなく動くんじゃないかと

思います。

これはほぼCPLDとROMとフラッシュメモリをつなぐだけで

再現性も高そうなので同じものを作って楽しんでいただけたら

と思います。

(いないと思うけど、勝手に同じもの作って売るのはかんべんしてね)

$fdc0にローダーをマップしているのでそこから起動。

どこからでもいいからシステムディスクのC=0,H=0,R=15から

C=0,H=1,R=16までの5キロを$6e00から展開して$6e00から

実行すればディスクがつながっていなくても起動できるん

ですね。あとでOh!FMの過去記事を読み直してみれば

それを利用したRAMディスクの記事も見つかりましたが

最初はそんなことできるんだろうかという感じでしたが

あっさり起動しました。

次はBIOSを拡張します。

BASICの起動処理でディスクBASICなら$6e00まで、

ROM BASICなら$8000まで初期化するように指定するので

じゃあメモリの初期化を$6c00までにしておいて

そこにBIOSを拡張するプログラムを置いておこうかと

考えたのですが、なぜかメモリが$6e00付近まで初期化

されていないとBASIC起動時に暴走するので

BASICの起動処理の空き領域$6f00にBIOS拡張プログラムの

ローダを仕込むことにしました。

ここをコールするとBIOS拡張プログラムをSPIフラッシュから

読み込んでBIOSを拡張します。

拡張BIOSはBASICテキスト領域の前に配置しました。

最初は$7000から配置したのですが、起動後BASICに

戻ってこない前提で$7000-$7fffを破壊するプログラムは

ここにBIOSがあると動かないのでそうしました。

プログラム中の最後にROMのnewの処理に飛ばしてやれば

かっこいいんですが、私が参考にした本と私のFM-7では

newの位置が違っているようで暴走し、ROMのテーブルを

プログラムで調べて飛ばすのも面倒だったので

これでいいことにしました。

BIOSが拡張されたのでディスクが見えるようになりました。

BIOSが拡張されるまでディスクが接続されていないので

STARTUPは動きません。

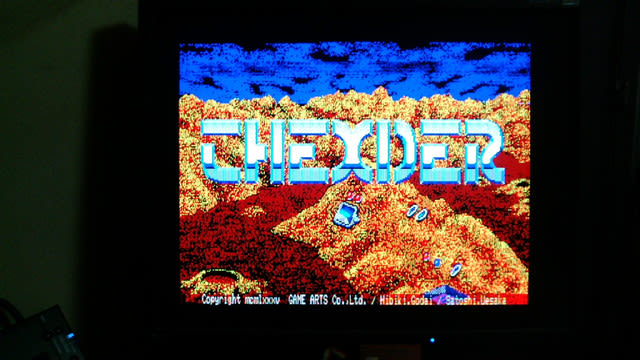

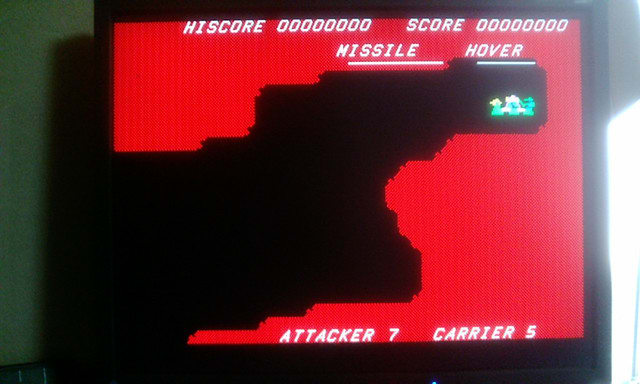

いつものホバーアタックです。

DOH-Cのディスク版も動いてくれました。

設計データ等は次の記事で。