ファミリーベーシックV2(V2しかみたことない)はメモリが2キロバイトしかなく、

ちょっと複雑なことをしようと思うと入りきらないということがよくあるように思います。

そこで、今ごろファミリーベーシックを実機でいじろうとしているごく少数の方向けに

メモリを2キロバイトから8キロバイト(ベーシック用4キロバイト・機械語用4キロバイト)に

増設する方法についてまとめました。作業を思い出しながら書いているので間違っていた場合はこめんなさい。

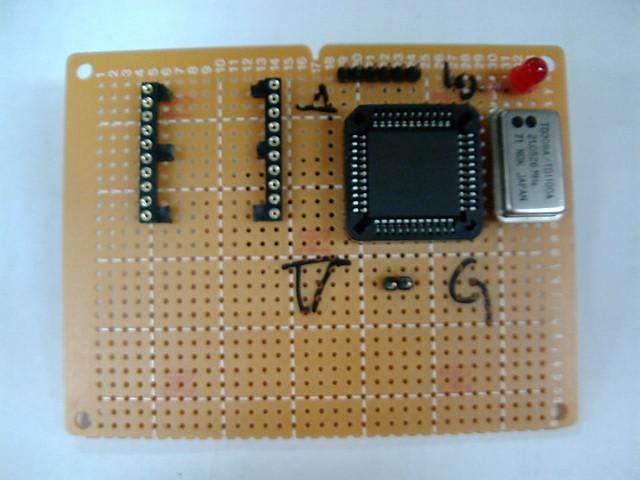

V2のカセットをあけると、MB8416Aという24ピンのSRAMが基板左上に見えます。

この24ピンSRAMを比較的手に入りやすい28ピンの32キロバイトSRAM(例ではTC55257)と

置き換える上で何が共通で何が共通でないか確認すると以下のようになります。

赤で囲った部分は両者で共通のピンですのでそのまま接続できます。

共通でない以下のピンはピンをL時に下り、以下のように接続します。

1 A14 GNDに接続します。

2 A12 ROMにA12がありますので接続します。

23 A11 ROMにA11がありますので接続します。

26 A13 GNDに接続します。

27 RW 基板側21番ピンに接続します。

28 VDD 基板の適当なところから電源をとります。

これでハードウェア的には$6000から8キロバイト使用できますが、ファミリーベーシックは

いつもの通り2キロバイトしか認識しませんし、リセットしても初期化もされないようですが、

メモリバックアップの対象にはなっています。終了時ベーシックの保存方法を間違えて、

ベーシックのリストが消えてしまってもともと存在していない領域は初期化されないようです。

ベーシックのフリーエリアを増やす場合はベーシック起動後POKE 4,&H7Fでフリーエリアが

だいたい4キロバイトになります。$6000からの4キロバイトは機械語で使用するしかないようです。

じっさいに改造する場合のコツとしては、けちけちしないということがあります。

もともとついている24ピンのSRAMをきれいに外して、後で元に戻せるようにしたいと

考えると思いますが、なれていないと外す過程で基板を壊す可能性が高いので

けちけちせずにニッパで足を切って外すべきです。