ヴェルドン河渓谷の村『カステラーノ」の 夕景

ヴェルドン河の渓谷地帯は

「地方(州)自然公園」に指定されている

流域には

いくつもの魅力あふれた村々がある

それらを順にご紹介してみよう

『Allemagne-en-Provence アルマーニュ・アン・プロヴァンス村』

『Château d'Allemagne アルマーニュ城』

この村には見るべきものはそれほどないが

城は国の重要文化財に

指定されている

村名は

実はフランス語で「ドイツ」である

古代ローマを滅ぼしたゲルマンの諸族の中の

『アレマン人』たちの拠点だったのではないかいわれている

結局彼らは「ライン河「の向こう側に定着して

フランス人から「アルマン人(ドイツ人)」と呼ばれるようになった

国名はアレマン人の国で 「アルマーニュ」

ローマ化以前の原住民族『ガリア人』の

豊穣の女神『アレマノア』から来たのだという人もいる

※

『Aups オプス村』

ここの村名は

通常なら「オー」か『オップ」と発音すべきだが

実際には「オプス」と発音される

『Château de Turenne テュレンヌ城』

城壁の名残

『Tour des Sarasins サラセン人の塔』

10世紀に『サラセン人(イスラム)』に町が占領された

その当時のサラセン人が建てたと言われている塔

『Tour de l'Horloge 時計塔』

カエサルはこの辺りの原住ガリア人を征服して

この土地がいたく気に入り

「ローマで No2になるよりこの土地のトップになりたい」

と

言ったと言う伝承がある

※ ※

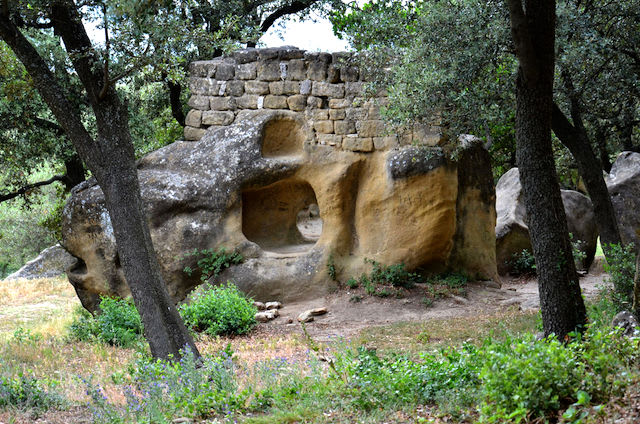

『Bargème バルジェーム村』

遠景

『Châtau de Bargème バルジェーム城址』

城門の名残

民家

これが

村の目抜き通り

村役場

例によって

頂上は城址と教会

『Chapelle Notre-Dame des Sept-Douleurs 七苦の聖母礼拝堂』

教会から城址を望む

車が登ってこられる道は

ちゃんと有る

※ ※

『Banon バノン村』

村の中は

当然とはい坂道だらけ

そして

行き止まりのように見えて

アーチのパッサージュだらけ

この村の頂上は

城ではなく教会

『Eglise Saint-Nicolas 聖ニコラ教会』

それとは別に

頂上のさらに外れに

さらに小さな礼拝堂あり

『Eglise Saint-Marc 聖マルコ礼拝堂』

加えて

礼拝堂の裏側に

修道院の廃墟も残っている

小さな小さな村に見えるが

当然

村の広場もあって

カフェも噴水もあるのです

最後に

ラヴェンダーの上にそびえる『バノン村』です

※ ※

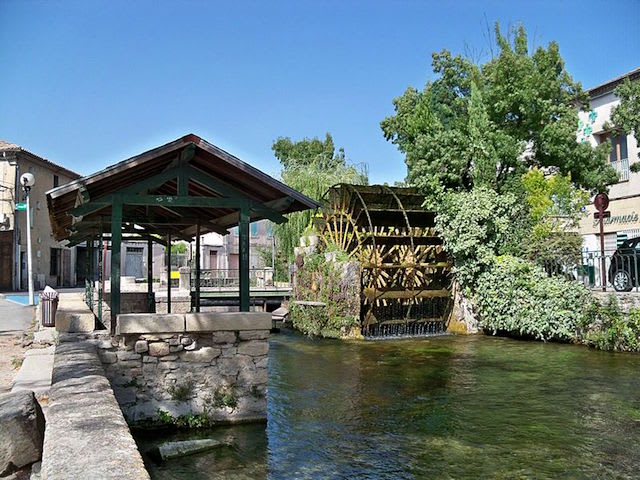

『Bauduen ボーデュアン村』

何を隠そう

『サント・クロワ湖』の湖畔にある

『共同洗濯場』

教会

『Eglise Saint-Pierre 聖ペテロ教会』

側面

※ ※

『Esparron de Verdon エスパロン・ド・ヴェルドン村』

俯瞰してみると

こんなに小さな村なのに

『Château d'Esperron エスペロン城』

お城は

こんなにでかい

別の角度から見た方がよく分かる

城の門の脇の城壁にある噴水

『共同洗濯場』

『Eglise Saint-André 聖アンドレ教会』

田舎の村の教会らしく

外観は古いロマネスクの部分もかなり残っているが

中は実に素朴で

かつ

結構ゴチャゴチャしてる

実は

城のすぐ裏はヴェルドン河の小さな人口湖

そのままレジャー基地になっている

結局この村は

かなり広い斜面の位置にあり

上からも

下からも

見る事が出来る様な立地のあるのです

『ヴェルドン渓谷の美しい村々』

は

次回に持ち越します

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

【お願い】

ご感想やご意見ご要望をお間7ています

下の「コメント」ボタンからどうぞ

実名でなくとも構いません

※

旅行自体にご興味をお持ちの方は次のサイトもどうそ