12月14日(木)シャルル・デュトワ指揮 NHK交響楽団

《2017年12月Bプロ》 サントリーホール

【曲目】

1.ハイドン/交響曲 第85番 変ロ長調 Hob.I-85「女王」

2.細川俊夫/ソプラノとオーケストラのための「嘆き」― ゲオルク・トラークルの詩による(2013)

S:アンナ・プロハスカ

3.メンデルスゾーン/交響曲 第3番イ短調 Op.56「スコットランド」

全てのプログラムをデュトワが担当する12月のN響定期、今夜のBプロで一番興味を引かれたのは細川作品だが、まずはハイドン。これはベクトルが外へ外へと放出する演奏。薄くて柔らかな服を纏った女性が、服を風になびかせて走りながら、その服を一つずつ脱ぎ捨てて行くような解放感。明るく能動的で柔らかいことは悪くないが、どうも締まりがない。時々ハッと気づいて腰の帯をキュッと締めるのだが、すぐに弛んでしまうという感じ。どうもハイドンには似合わない。

続く細川俊夫の「嘆き」は、若くして自殺を遂げたというオーストリアの詩人の、絶望的な嘆き節のドイツ語テキストによる、ソプラノとオーケストラのための作品。自由な手紙をテキストとした前半と、「嘆き」というタイトルの詩をテキストとした後半の2部構成。持続音が中心で音圧が支配的な前半は、おどろおどろしいオケと一緒に歌われるソプラノソロが、オケが被るとよく聞こえず、ホラーのようでよくわからなかったが、後半では歌がちゃんと聞こえるようにオーケストレーションされ、プロハスカの、能管のようにピーンと張りつめた高貴な声が、一条の光のように真っ直ぐに、或いはとぐろを巻くように執拗に、嘆きの言葉を刻み付け、緊迫感で金縛りにあった気分。オーケストラは、切り口から鮮血が迸るような生々しさと勢いがあり、デュトワの冴えた棒にオケがストレートに反応している様子を肌で感じる秀演だった。

最後は「スコットランド」。これは、序盤こそ瑞々しく柔軟で雄弁な弦に心ときめくこともあったが、弱音になると演奏のテンションまで薄まってしまったり、かっちりやって欲しいところで締まりが足りなかったりで、次第に聴く集中力の締りも弛んできてしまった。第2楽章なんて、N響ならもっと引き締まった迫真の演奏が出来るはずなのに、そうはならずリラックス気分さえ感じたのは、デュトワがここにそのような緊迫感を求めていなかったということだろう。ハイドンもそうだが、全体として「緩さ」が気になり、メンデルスゾーンならではの溌剌としたパッションの迸りが感じられなかった。

今夜の演奏を聴いて、N響B定期への疑問が自分の中ではっきりしてきた。それは、一期一会の感動やスリリングな体験を求めて、貴重な時間とお金を使って来るのに見合ったコンサートを実現するために、指揮者と曲目の組み合わせをどう考えているのか、ということである。今夜だって、デュトワがハイドンや「スコットランド」を振れば、こういう演奏になるんだな、という以上の感慨はなかった。そもそもデュトワの指揮する「スコットランド」や、ましてやハイドンを本当に楽しみにしている会員がどのぐらいいるだろうか。

N響B定期では、どうもこうした「期待できない組み合わせ」が多い。この指揮者のこんな面も聴いてもらいたい、という意図もあろうが、B定期は会員で満席だからといって、そんなお試しプログラムばかり持ってこられてはたまらない。B会員だって、デュトワの「青ひげ公」や「エレクトラ」とかを聴きたいではないか。B定期の在り方を考え直してもらいたい。

N響公演の感想タイトルリスト(2017~)

CDリリースのお知らせ

さびしいみすゞ、かなしいみすゞ ~金子みすゞの詩による歌曲集~

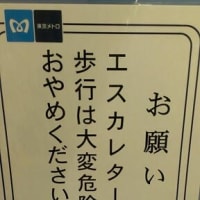

拡散希望記事!やめよう!エスカレーターの片側空け

《2017年12月Bプロ》 サントリーホール

【曲目】

1.ハイドン/交響曲 第85番 変ロ長調 Hob.I-85「女王」

2.細川俊夫/ソプラノとオーケストラのための「嘆き」― ゲオルク・トラークルの詩による(2013)

S:アンナ・プロハスカ

3.メンデルスゾーン/交響曲 第3番イ短調 Op.56「スコットランド」

全てのプログラムをデュトワが担当する12月のN響定期、今夜のBプロで一番興味を引かれたのは細川作品だが、まずはハイドン。これはベクトルが外へ外へと放出する演奏。薄くて柔らかな服を纏った女性が、服を風になびかせて走りながら、その服を一つずつ脱ぎ捨てて行くような解放感。明るく能動的で柔らかいことは悪くないが、どうも締まりがない。時々ハッと気づいて腰の帯をキュッと締めるのだが、すぐに弛んでしまうという感じ。どうもハイドンには似合わない。

続く細川俊夫の「嘆き」は、若くして自殺を遂げたというオーストリアの詩人の、絶望的な嘆き節のドイツ語テキストによる、ソプラノとオーケストラのための作品。自由な手紙をテキストとした前半と、「嘆き」というタイトルの詩をテキストとした後半の2部構成。持続音が中心で音圧が支配的な前半は、おどろおどろしいオケと一緒に歌われるソプラノソロが、オケが被るとよく聞こえず、ホラーのようでよくわからなかったが、後半では歌がちゃんと聞こえるようにオーケストレーションされ、プロハスカの、能管のようにピーンと張りつめた高貴な声が、一条の光のように真っ直ぐに、或いはとぐろを巻くように執拗に、嘆きの言葉を刻み付け、緊迫感で金縛りにあった気分。オーケストラは、切り口から鮮血が迸るような生々しさと勢いがあり、デュトワの冴えた棒にオケがストレートに反応している様子を肌で感じる秀演だった。

最後は「スコットランド」。これは、序盤こそ瑞々しく柔軟で雄弁な弦に心ときめくこともあったが、弱音になると演奏のテンションまで薄まってしまったり、かっちりやって欲しいところで締まりが足りなかったりで、次第に聴く集中力の締りも弛んできてしまった。第2楽章なんて、N響ならもっと引き締まった迫真の演奏が出来るはずなのに、そうはならずリラックス気分さえ感じたのは、デュトワがここにそのような緊迫感を求めていなかったということだろう。ハイドンもそうだが、全体として「緩さ」が気になり、メンデルスゾーンならではの溌剌としたパッションの迸りが感じられなかった。

今夜の演奏を聴いて、N響B定期への疑問が自分の中ではっきりしてきた。それは、一期一会の感動やスリリングな体験を求めて、貴重な時間とお金を使って来るのに見合ったコンサートを実現するために、指揮者と曲目の組み合わせをどう考えているのか、ということである。今夜だって、デュトワがハイドンや「スコットランド」を振れば、こういう演奏になるんだな、という以上の感慨はなかった。そもそもデュトワの指揮する「スコットランド」や、ましてやハイドンを本当に楽しみにしている会員がどのぐらいいるだろうか。

N響B定期では、どうもこうした「期待できない組み合わせ」が多い。この指揮者のこんな面も聴いてもらいたい、という意図もあろうが、B定期は会員で満席だからといって、そんなお試しプログラムばかり持ってこられてはたまらない。B会員だって、デュトワの「青ひげ公」や「エレクトラ」とかを聴きたいではないか。B定期の在り方を考え直してもらいたい。

N響公演の感想タイトルリスト(2017~)

CDリリースのお知らせ

さびしいみすゞ、かなしいみすゞ ~金子みすゞの詩による歌曲集~

拡散希望記事!やめよう!エスカレーターの片側空け