デミングさんの下記の著書の4章に書かれている,「深遠なる知識のシステム」の内容を,見ていきたいと思います.

ちなみにですが,この文書の人物の敬称は,すべて「さん」付けで統一しています.

もちろん,デミングさん以下,博士号をお持ちの人がほとんどです.

まず,この章の初めの部分で,デミングさんが何をポイントとしているのかを見ていきましょう.

-The new economics for industry, government,

education- Ch.4 -A systen of Profund Knowliedge-

<引用>

</引用>

上記の訳を見ていただいても解るように,デミングさんの考える,深遠なる知識のシステムとは,下記の4つのポイントで構成され,それらはお互いに関係している(交絡している)と言っています.

・システムの理解

・バラツキの知識

・知識の論理

・心理学

下記に私が理解している上記4ポイントの軽い内容をさらします.

・システムとは:

システムとは,簡単に言うと,入力された事柄(情報やエネルギー)が何かに変換され,出力される体系の事を言います.

特に,目的を持って作られるものは,人工システムとなります.

例えば太陽系(英語では,The Solar System)は,太陽や惑星のお互いの位置や重力によって,お互いの位置や運動を決定していますよね.つまり,お互いの位置や重力等が入力となり,お互いの位置や運動等が出力となっているシステムになっています.

ただし,この場合は,システムの目的は不明です.ただクルクル回るのが目的といえば目的かもしれませんが.

同じように,工場もシステムです.工場は,営業よりの注文情報,開発よりの図面等の設計情報,サプライヤーからの材料供給等を入力として,工場内部で色々加工して,製品を出力している訳です.

同じ考え方を当てはめると,会社や政府,その他経済活動やら教育活動やらを行っているすべての物事がシステムになるわけです.

また,人間が関係するすべてのシステムは,目的を持っているはずですから,すべて人工システムになります.

(目的が無い(=人の役に立たない)のに,人間が関与する訳はありませんよね.目的がないように見えるシステムでも,実を言うと個人的な楽しみが目的だったりします.)

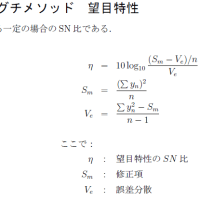

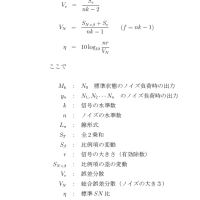

・バラツキとは:

バラツキとは,簡単に言うと,連続値であるが(長さとか,重さとか)が正確に測定できなくて誤差を含んだ形での処理や,初めからバラバラな値とかの測定・処理の話です.お金とかで考えると,時々経済雑誌とかで,利子や消費税のの切上げ・切捨ての話が出ますが,日本円は実質的に円までの単位なので,銭や厘とかの単位になった時の処理方法によって,かなりの金額が左右される事になります.これらの処理を的確かつ迅速に処理するためには,統計の考え方が必要となってきます.

・知識の論理とは:

知識とは,情報とは違い,その知識使えば将来の予測に役立つ事柄が知識と呼ばれるものになるそうです.例えば電話帳の電話番号は情報ですが,将来の予測には使えません.しかし,これが得意先の台帳になれば,これらの顧客が良く何を購入するかが今までの経験で判っているので,将来の売上予測に役に立つ事になります.

論理とは,皆さん御存知の帰納法とか演繹法とか,ロジックツリー等に代表される,因果関係等を論じる方法です.

そして,一般的に注意すべき事柄として,相関関係と因果関係の関係です.相関関係があれば因果関係があるとは言えないとかいうやつです.

これら,知識と論理を組み合わせ,知識の論理(学習の論理)が出来上がります.そう,これが,デミングさんが強調する「シューハート・サイクル」(日本では紹介者のデミングさんの名をとって,「デミング・サイクル」と呼ぶのが一般的です.)"Plan-Do-Check(Study)-Action"です.

特にデミングさんは,論理とは将来の予測に役に立つものでなけらばならない事を強調しています.

PDCA(PDSA)サイクルを知識の論理構築に使用すると,下記のような内容になります.

そして,上記のような論理が無いと,予測が出来ない.また予測が間違っているかどうかが分からないため,学習が出来ない.(=改善できない)となります.

・心理学(特に動機付け理論):

心理学の動機付け理論には,色々な学説があります.例えば下記のようなものがあります.(産業心理学からです)

・科学的管理法の特に目標及び評価に対する考え方(テイラー)

・5段階欲求仮説(マズロー)

・X理論・Y理論(マクレガー)

・動機付け・衛生理論(ハーズバーグ)

・期待理論(ブルーム)

・内発的動機理論(デシ)

など,まだ沢山ありそうです.

この中で,特にデミングさんが強調したものは,「内発的動機理論」と呼ばれる理論です.簡単に言うと,下記のようになります.

つまり,品質を獲得するための仕事を動機付けるには,「内発動機(仕事への自尊心)」がすべてであり,成果評価や,数値目標等による競争を持ち込む事をことごとく否定しています.

(ここの所は,デミングさんもかなり感情的になるようで,「競争を強調」する論調に対しては,烈火のごとく怒るようです.ただ,デミングさん自身は,すべての競争を否定しているわけでなく,「内発動機」を破壊しない競争(というか資源の効率的な配分だと思います)に関しては許容しているようですが,私もまだイメージがわかりません.)

上記4ポイントを考えていくと,何か経済学と深く絡みそうな気がしています.

そこで,ググッて見た結果,下記論文が見つかりました.

PUBLIC POLICY FOR A KNOWLEDGE ECONOMY

まあ,ステグリッツさんであれば,結構信用できそうなので,(他のエコノミストは,競争すればすべてOK!!みたいな人大杉)この論文をシコシコ読んでいます.(もちろんステグリッツさんや,他の経済学の入門書を読みながらです)

でも,経済学って難しい・・・.古典的自動制御理論(古典的システム理論)の100倍は難しいです.でも,経済学は自動制御理論自体を取り込んでいるようなので(後,心理学とか)ここら辺から攻めると判るのかも知れないと思い,今シコシコ復習しています.

そのうち,これらをさらします.

(よく考えてみたら,デミングさんは著名な確率・統計学者でもあるので,もしかして,確率過程やら,カルマン・フィルタとかも理解していた可能性もあり・・・急に「以上」感が漂ってきた!!)

ちなみにですが,この文書の人物の敬称は,すべて「さん」付けで統一しています.

もちろん,デミングさん以下,博士号をお持ちの人がほとんどです.

1.深遠なる知識のシステムの4ポイント

まず,この章の初めの部分で,デミングさんが何をポイントとしているのかを見ていきましょう.

-The new economics for industry, government,

education- Ch.4 -A systen of Profund Knowliedge-

<引用>

Ain of this chapter.

この章の目的.

マネージメントの流行のスタイルは,変革の試練に耐えるべきである.システムは,自分自身を理解することが出来ない.変革は,その外側よりの見識が求められている.この章の目的は,私がProfound Knowledge【深遠なる知識】のシステムと呼んでいるレンズで覗いた【訳注:システムの】景観を与えることである.それは我々が働いている組織を理解するための論理の地図を与える.

The first step.

最初のステップ.

最初のステップは,個々の変革である.この変革は,継続的ではない.それは,深遠なる知識のシステムの理解より来る.個々が変革した時,人生,イベント,数量,人々の間の相互作用の新しい意味に気であろう.

ひとたび,個々が深遠なる知識のシステムを理解した時,彼は,他の人々とのさまざまな関係の原理を応用するであろう.また,彼の彼自身の決断に対する判断及び,所属する組織の変革に対する基準を持つであろう.個々がひとたび 変革した時,こうなる.

例として:

よい聞き手になる.しかし,妥協はしない.

他の人々を教育しつづける.

人々の習慣及び信条を取り去り,過去の罪の意識を感じさせずに,新しい哲学に導く.

The outside view.

概要.

深遠なる知識(Profound Knowledge)の層は,下記の4つの部分に現れ,お互いがお互いに関係している.

・システムの理解

・バラツキの知識

・知識の論理

・心理学

この内で,何か一つの項目が特に必要というわけではなく,これら4項目を理解し,応用できなければならない.産業・政府・教育でのマネージメントのための14ポイント(Out of crisis Ch.2)は,現在の西洋スタイルのマネージメントを,1つの最適に変革するため,この外部知識の応用を,自然に利用している.

Preliminary remarks.

緒言

この深遠なる知識のシステムの多様な項目は,切り離して説明できない.これらは,お互いに関係している.従って,心理学の知識は,バラツキの知識が無いと,完結しない.

マネージャたちは,すべての人々が,違っていることを理解する必要がある.これは,人々をランク付けすることとは違う.マネージャは,彼が働いているシステムによる大きな統治が,人それぞれのパフォーマンスになることを理解しなければならず,それがマネージメントの責任であることを理解する必要がある.

心理学者は,雑であってもバラツキに対するの理解をしているが,同じく,Red Beads(Ch.7)の実体験を学習することにより,人々をランキングする計画の精緻化に参加することは,なくなるであろう.

後ほどの心理学に関係した説明と,バラツキの論理(統計論理)とは境がない.例として,検査員が抜取検査で検出した不良品数を認識する.(documented by Harold F. Dodge in the Bell Telephone Laboratories around 1926) 検査員は,誰かに不正義なペナルティを与えないように,慎重に丁度ボーダーラインをはみ出た品物を合格にする.【訳注:合格数量にする】(Out of the crisis P.226)

同じ本のP.225で,300人の雇用を守るためには,不良率を10%以下に保たなければならなかった,その検査員の話が現れている.彼女は,彼らの雇用について恐れていた.【訳注:雇用がなくなるのを恐れていた.】

教師は,不正義に誰かにペナルティを与えたいわけではないので,ぎりぎり合格ラインを少しだけ割った生徒をパスさせる.

恐れは,誤った図式を招く.運送人の悪いニュースでは料金が悪くなる.【訳注:悪いニュースを持ってきた人の評価が落ちる.】彼の雇用を守るためには,彼のボスに,いいニュースだけを知らせることである.

会社の社長が指名した委員会は,社長が聞きたい話を報告するであろう.

彼らが他の報告を,あえてするであろうか?

個々は,思わず彼自身に後光が差したか探してしまう.実際には今朝,彼がタブロイドを買って読んでいるのに,彼はニューヨークタイムスをを読んで,リーダーシップの勉強したことを面接官に話するであろう.

ゆがんだ数値を基本にしている統計の計算と予測は,混乱,フラストレーション,間違った決断を導きやすい.

会計ベースのパフォーマンス測定は,セールス,売上,コストの目標達成のために,プロセスの不正操作及び,おべっかや,ごまかしの約束をくっちゃべって顧客に必要のない購入をそそのかす行動に従業員を駆り立てる.(adapted from the book by H. Thomas Johnson,Revenue Regained, The Free Press,1992)

変革のリーダーとマネージャーは,個々の人々の心理,グループの心理,社会の心理及び,変革の心理について学ぶ必要を要件とする.

安定したシステムへの応用も含む,バラツキの多少の理解及び,バラツキの異常原因と偶然原因に対する多少の理解は,人々のマネージを含む,システムのマネージメントの基本である.(Chs.6,7,8,9,10)

</引用>

2.深遠なる知識のシステムの4ポイントの軽い説明

上記の訳を見ていただいても解るように,デミングさんの考える,深遠なる知識のシステムとは,下記の4つのポイントで構成され,それらはお互いに関係している(交絡している)と言っています.

・システムの理解

・バラツキの知識

・知識の論理

・心理学

下記に私が理解している上記4ポイントの軽い内容をさらします.

・システムとは:

システムとは,簡単に言うと,入力された事柄(情報やエネルギー)が何かに変換され,出力される体系の事を言います.

特に,目的を持って作られるものは,人工システムとなります.

例えば太陽系(英語では,The Solar System)は,太陽や惑星のお互いの位置や重力によって,お互いの位置や運動を決定していますよね.つまり,お互いの位置や重力等が入力となり,お互いの位置や運動等が出力となっているシステムになっています.

ただし,この場合は,システムの目的は不明です.ただクルクル回るのが目的といえば目的かもしれませんが.

同じように,工場もシステムです.工場は,営業よりの注文情報,開発よりの図面等の設計情報,サプライヤーからの材料供給等を入力として,工場内部で色々加工して,製品を出力している訳です.

同じ考え方を当てはめると,会社や政府,その他経済活動やら教育活動やらを行っているすべての物事がシステムになるわけです.

また,人間が関係するすべてのシステムは,目的を持っているはずですから,すべて人工システムになります.

(目的が無い(=人の役に立たない)のに,人間が関与する訳はありませんよね.目的がないように見えるシステムでも,実を言うと個人的な楽しみが目的だったりします.)

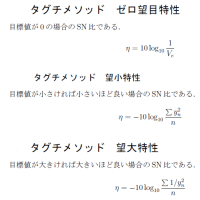

・バラツキとは:

バラツキとは,簡単に言うと,連続値であるが(長さとか,重さとか)が正確に測定できなくて誤差を含んだ形での処理や,初めからバラバラな値とかの測定・処理の話です.お金とかで考えると,時々経済雑誌とかで,利子や消費税のの切上げ・切捨ての話が出ますが,日本円は実質的に円までの単位なので,銭や厘とかの単位になった時の処理方法によって,かなりの金額が左右される事になります.これらの処理を的確かつ迅速に処理するためには,統計の考え方が必要となってきます.

・知識の論理とは:

知識とは,情報とは違い,その知識使えば将来の予測に役立つ事柄が知識と呼ばれるものになるそうです.例えば電話帳の電話番号は情報ですが,将来の予測には使えません.しかし,これが得意先の台帳になれば,これらの顧客が良く何を購入するかが今までの経験で判っているので,将来の売上予測に役に立つ事になります.

論理とは,皆さん御存知の帰納法とか演繹法とか,ロジックツリー等に代表される,因果関係等を論じる方法です.

そして,一般的に注意すべき事柄として,相関関係と因果関係の関係です.相関関係があれば因果関係があるとは言えないとかいうやつです.

これら,知識と論理を組み合わせ,知識の論理(学習の論理)が出来上がります.そう,これが,デミングさんが強調する「シューハート・サイクル」(日本では紹介者のデミングさんの名をとって,「デミング・サイクル」と呼ぶのが一般的です.)"Plan-Do-Check(Study)-Action"です.

特にデミングさんは,論理とは将来の予測に役に立つものでなけらばならない事を強調しています.

PDCA(PDSA)サイクルを知識の論理構築に使用すると,下記のような内容になります.

- 将来を予測できる論理である.(Plan)

- その論理より出た予測と,実際の観察の結果との比較が可能である.(合っているかどうかがわかる)(Do)

- 比較の結果,その論理があっているか,間違っているか判別可能である.(Check・Study)

- 論理が間違っていた場合,その論理の変更もしくは拡張で論理を改善できる.(Action) (これが出来ないと,その論理を捨てて,新しい論理を採用する必要がある)

そして,上記のような論理が無いと,予測が出来ない.また予測が間違っているかどうかが分からないため,学習が出来ない.(=改善できない)となります.

・心理学(特に動機付け理論):

心理学の動機付け理論には,色々な学説があります.例えば下記のようなものがあります.(産業心理学からです)

・科学的管理法の特に目標及び評価に対する考え方(テイラー)

・5段階欲求仮説(マズロー)

・X理論・Y理論(マクレガー)

・動機付け・衛生理論(ハーズバーグ)

・期待理論(ブルーム)

・内発的動機理論(デシ)

など,まだ沢山ありそうです.

この中で,特にデミングさんが強調したものは,「内発的動機理論」と呼ばれる理論です.簡単に言うと,下記のようになります.

- 自分の心で発生した動機(これをここでは内発動機と呼びます)の強さは,外部からの刺激(例えば,成果報酬や失業への恐怖等:これをここでは外部誘因動機と呼びます)によって発生した動機の強さに勝る

- 外部からの刺激が強すぎると,内発動機が破壊される

- 内発動機が破壊された状態で,外部誘因動機に頼ると,以前より強い刺激でないと動機付けされない(つまり成果給であれば,同じ成果でも,以前より高い給料でないと動機付かない・成果が下がって給料が下がれば動機がなくなってしまう)

つまり,品質を獲得するための仕事を動機付けるには,「内発動機(仕事への自尊心)」がすべてであり,成果評価や,数値目標等による競争を持ち込む事をことごとく否定しています.

(ここの所は,デミングさんもかなり感情的になるようで,「競争を強調」する論調に対しては,烈火のごとく怒るようです.ただ,デミングさん自身は,すべての競争を否定しているわけでなく,「内発動機」を破壊しない競争(というか資源の効率的な配分だと思います)に関しては許容しているようですが,私もまだイメージがわかりません.)

その他

上記4ポイントを考えていくと,何か経済学と深く絡みそうな気がしています.

そこで,ググッて見た結果,下記論文が見つかりました.

PUBLIC POLICY FOR A KNOWLEDGE ECONOMY

まあ,ステグリッツさんであれば,結構信用できそうなので,(他のエコノミストは,競争すればすべてOK!!みたいな人大杉)この論文をシコシコ読んでいます.(もちろんステグリッツさんや,他の経済学の入門書を読みながらです)

でも,経済学って難しい・・・.古典的自動制御理論(古典的システム理論)の100倍は難しいです.でも,経済学は自動制御理論自体を取り込んでいるようなので(後,心理学とか)ここら辺から攻めると判るのかも知れないと思い,今シコシコ復習しています.

そのうち,これらをさらします.

(よく考えてみたら,デミングさんは著名な確率・統計学者でもあるので,もしかして,確率過程やら,カルマン・フィルタとかも理解していた可能性もあり・・・急に「以上」感が漂ってきた!!)

参考文献

- Dening, W. Edwards,Out of the crisis,1986,ISBN:0-262-54115-7

- Dening, W. Edwards,The New Economics: for Industry, government, education -2nd ed.,1994,ISBN:0-262-54116-5

- 吉田耕作,国際競争力の再生 -Joy of Workから始まるTQMのすすめ-,2000,ISBN:4-8171-0338-8

- 武田修三郎,デミングの組織論,2002,ISBN:4-492-53152-1

- 高橋伸夫,虚妄の成果主義 -日本型年功序列制復活のススメ,2004,ISBN:4-8222-4372-9

- DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー編集部,動機付づける力,2005,ISBN:4-478-36081-2

- 飯田泰之,経済学思考の技術 論理・経済理論・データを使って考える,2003,ISBN:4-478-21048-9

- 藪下史郎 他,ステグリッツ早稲田大学講義録 グローバリゼーション再考,2004,ISBN:4-334-03272-9