防災にとって一番重要なのは、

2つの“ソウゾウリョク”。

細かい技よりも一番重要なんです。

iop 都市文化創造研究所、プラス・アーツ

永田 宏和さん

永田宏和さんには、2つの顔がある。株式会社iop 都市文化創造研究所代表取締役、NPO法人プラス・アーツ理事長。株式会社ではまちづくりや店舗建築のプロデュース、NPOでは防災、教育、子育て…など、社会的課題と密接に関係あるテーマに携わっている。幅広い活動をされている永田さんだが、今回はその中でも永田さんを語る上で特に欠かせない“防災”を中心にお話を伺った。

■防災に関するイベントをたくさんされていますが、防災に関心を持たれるようになったのはなぜですか。

めぐり合わせです。もし就職が1年遅かったら、僕は阪神・淡路大震災のとき、激震地区のど真ん中の寮に入っていました。1年後輩はみんなその寮にいて、死体を瓦礫から引っ張りだしたり、救援活動を3日3晩したり、大変な思いをしたのですね。恩師の鳴海邦碩先生は、当時、大阪大学の教授で被災地調査や復興をやっていたわけですから、すごく手伝いたかったのです。当時、勤務していた竹中工務店でも志願したのですが、結局叶いませんでした。僕には僕の他の業務があるので「誰が代わりをするの」という話になるんですよね。

また、自分の母親が昔住んでいた西宮の家が全壊したので、その建替えもしなくてはいけないということでそちらも忙しくなり、自分が職能としてやってきたことを社会に対して活かすことができませんでした。やりたかったのにできなかった。後ろめたさがずっと残っていましたね。

■そのときの思いが現在の防災イベントにつながっているのですね。

震災から5年目の00年に、神戸市の子どもを対象にした事業、“六甲摩耶復興祭”の一環で神戸市立自然の家を会場に“ネイチャーアートキャンプ”という事業を企画、実施しました。プログラムとしては面白くて話題になったのですが、防災には直接関係なかったのです。

その後独立して、iop 都市文化創造研究所を設立し、05年、子どもを対象にしたプログラムの依頼が再び神戸市から来ました。震災10年、神戸にとっては一つの節目でしたが、実は、防災向けのイベントを頼まれたんじゃないんです。知り合いの美術家・藤浩志さんが考案した“かえっこバザール”というおもちゃをリサイクルするお店屋さんごっこのようなイベントを神戸市内何か所かで実施して、元気な子どもの姿を発信して欲しいという依頼でした。ただ、僕らは10年前のことをもう一度振り返らないといけないと思ったのです。「振り返らなくてもいいですよ」と市との会議では言われましたが、僕らとしては振り返って未来について言えることはあるだろうと考えました。ただ、「かえっこバザールをやって欲しい」と言われていたので、かえっこに防災を組み合わせたプログラムを僕らは思いついたのです。それが “神戸カエルキャラバン2005”です。今は名称を変更して“イザ!カエルキャラバン”と呼んでいます。

かえっこは、子どもがいらなくなったおもちゃを会場に持ってきてカエルポイントに換え、そのポイントで他のおもちゃと交換(かえっこ)できるシステムです。どの子も欲しがるような人気の高いおもちゃを持ってくる子どももいるので、それはオークション形式になっています。ただ、持ってきたおもちゃの数だけで持ち点が決まっても面白くないから、ポイントが足りなくなったら体験コーナーで肩たたきや似顔絵を描くとポイントがもらえます。僕らはその体験コーナーに注目し、防災訓練をしたらポイントがもらえることにしたのです。

一般的な防災訓練って、地域で防災活動をやっているおじいちゃん、おばあちゃんが来るくらいなのです。けれど、カエルキャラバンは楽しいから告知をセーブしないといけないくらい親子連れが大勢来ますよ。子どもはおもちゃを換えにいこう、大人にしたらおもちゃを処理できるぞ、とこの仕組みが全てです。

神戸市のOKをもらってから半年間、被災者の声をヒアリングしたり、ミュージアムや手記を読み漁ったり、僕らができ得る阪神・淡路大震災に関する勉強をしました。被災者の声からこういうことが重要だ、こういう技で助かった、というのを基に防災プログラムを作ったのです。他にも伝えたい体験手記がいっぱいあったので、アニメーションや絵本、ゲームなど、子どもに防災を知らせるためのメディアを開発しました。楽しいプログラムだけに、表層だけだと遊びになってしまいます。消防局に行ったときにも「命の大切さを本当に伝えているのか。遊びではないぞ」と怒られました。最初は、理解してくれなかったのですが、2、3回と説明に行くもんだからとりあえず手伝おうか、という話になったようです。しかし、今、消防局では僕らのプログラムを使っています。なぜかというと、子どもが興味を持って積極的に取り組んでくれるのを目の当たりにしたのと、被災者の声をベースにプログラムを組み立てているからです。その後もリサーチしていますけれど、それが僕らにとっての財産です。

今や神戸では、年3回は必ずカエルキャラバンが実施されています。僕らは、神戸の話は予算の条件などが合わなくても絶対に断りません。必ず行きますね。

カエルキャラバンは現在、横浜、新潟をはじめとして全国各地で広がっていて、昨年の10月にはインドネシアのジョグジャカルタでも実施しました。2、3回と継続しているところもあり、地域で定着していくのは嬉しいことです。

■防災のイベントでは多くの子どもたちの姿が見られますよね。

防災にとって一番重要なのは、二つの“ソウゾウリョク”。イメージする想像力、創り出す創造力。周りの状況を見て、想像力を働かせながら臨機応変な対応を創り出す力です。これが防災の細かい技よりも一番重要なんですよ。防災イベントの目的はそこにあって、子どもたちのそういう能力を育てるためにやっているのが本当のところです。

カエルキャラバンのプログラムは9種類あって、水消火器的当てゲームや防災ジャンボカルタなど、消火・救出・救護をゲーム感覚で楽しめるものばかり。体験している子どもたちの目は輝いています。楽しいから何度もするんですよ。防災も教育も繰り返しが大事。3、4回やったら消火器の使い方もキマってきます。だから“楽しさ”って重要です。

なぜ僕がこんなにモチベーションを持ってやっているかというと、きれいごとかもしれないですけれど、こういう活動を広げることで何人か救える命があるかもしれないし、子どもたちが大きくなってから身につけた技を使える日が来るだろう、と思うからです。もう一つは、ソウゾウリョク。今はイベントだけじゃなくて教育現場でのプログラムの普及やゲーム開発とその流通なども意識しながら、より多くの人に伝えていきたいと考えています。

■防災イベントをされているのは、NPO法人プラス・アーツですが、株式会社との関係性はどのようなものなのですか。

個人事務所のときは、アートとまちづくりと建築のプロデュースを一緒にやっていましたが、カエルキャラバンを全国展開しようという話になったときに、これは社会的なミッションを背負っているし、地域の人たち、社会のためにという意識があったのでNPO法人を立ち上げました。その際、他の事業も社会性という視点で見ると、全てプラスアーツだったんですよ。教育プラスアーツ、防災プラスアーツ、子育て支援プラスアーツ。全部、それをNPOに移管してしまおうということで、防災だけでなく教育なども含めた形で一本化させたのがNPO法人プラス・アーツです。残りのまちづくりと店舗建築のプロデュースを株式会社がやっています。

■“プラスアーツ”とは、具体的にどういうことなのですか。

アートを防災や教育にプラスすることで、何か新しい風が吹き込めないかと考えています。アートって言うと、芸術、美術をイメージしますけれど、“アーツ”はデザインも含めたもの、もっと言うと二つのソウゾウリョクが僕らの言っているところのアーツなのですね。

僕らが付き合うアーティストは、どちらかというとコミュニケーションアートの方が多いです。自分が場をつくることで、人と人がつながり、コミュニケーションを促進させるツールとして自分の表現を位置づけている。コミュニケーションアートが今、面白くなっているのは、社会がそれだけ危機的状況にあるからでしょう。僕の持論として、アートは一側面ですけれど、時代の鏡である気がしますね。

■「防災」というと、“非日常”“災害を防ぐためだけ”のものというイメージがありましたが、教育やまちづくり、アートなど私たちの“日常”とも深い繋がりがあるものなのですね。防災への認識が変わったように思います。ありがとうございました。

インタビュー・執筆

編集委員 久保 友美

●プロフィール●

1968 年兵庫県西宮市生まれ。93 年、株式会社竹中工務店入社。同社では、都市開発、土地利用計画の企画を中心に、建築設計、まちづくりに関する調査・研究業務、テナント誘致など幅広い業務を経験。2001 年、まちづくり、アート、イベント、商業開発の企画・プロデュース等を業務とする個人事務所「iop都市文化創造研究所」を設立。2005 年、阪神・淡路大震災10 年事業で、楽しみながら学ぶ新しい形の防災訓練「イザ!カエルキャラバン!」を美術家・藤 浩志さんと開発。2006 年7 月、NPO 法人プラス・アーツを設立。理事長に就任。同年11 月、個人事務

所を株式会社化。

2つの“ソウゾウリョク”。

細かい技よりも一番重要なんです。

iop 都市文化創造研究所、プラス・アーツ

永田 宏和さん

永田宏和さんには、2つの顔がある。株式会社iop 都市文化創造研究所代表取締役、NPO法人プラス・アーツ理事長。株式会社ではまちづくりや店舗建築のプロデュース、NPOでは防災、教育、子育て…など、社会的課題と密接に関係あるテーマに携わっている。幅広い活動をされている永田さんだが、今回はその中でも永田さんを語る上で特に欠かせない“防災”を中心にお話を伺った。

■防災に関するイベントをたくさんされていますが、防災に関心を持たれるようになったのはなぜですか。

めぐり合わせです。もし就職が1年遅かったら、僕は阪神・淡路大震災のとき、激震地区のど真ん中の寮に入っていました。1年後輩はみんなその寮にいて、死体を瓦礫から引っ張りだしたり、救援活動を3日3晩したり、大変な思いをしたのですね。恩師の鳴海邦碩先生は、当時、大阪大学の教授で被災地調査や復興をやっていたわけですから、すごく手伝いたかったのです。当時、勤務していた竹中工務店でも志願したのですが、結局叶いませんでした。僕には僕の他の業務があるので「誰が代わりをするの」という話になるんですよね。

また、自分の母親が昔住んでいた西宮の家が全壊したので、その建替えもしなくてはいけないということでそちらも忙しくなり、自分が職能としてやってきたことを社会に対して活かすことができませんでした。やりたかったのにできなかった。後ろめたさがずっと残っていましたね。

■そのときの思いが現在の防災イベントにつながっているのですね。

震災から5年目の00年に、神戸市の子どもを対象にした事業、“六甲摩耶復興祭”の一環で神戸市立自然の家を会場に“ネイチャーアートキャンプ”という事業を企画、実施しました。プログラムとしては面白くて話題になったのですが、防災には直接関係なかったのです。

その後独立して、iop 都市文化創造研究所を設立し、05年、子どもを対象にしたプログラムの依頼が再び神戸市から来ました。震災10年、神戸にとっては一つの節目でしたが、実は、防災向けのイベントを頼まれたんじゃないんです。知り合いの美術家・藤浩志さんが考案した“かえっこバザール”というおもちゃをリサイクルするお店屋さんごっこのようなイベントを神戸市内何か所かで実施して、元気な子どもの姿を発信して欲しいという依頼でした。ただ、僕らは10年前のことをもう一度振り返らないといけないと思ったのです。「振り返らなくてもいいですよ」と市との会議では言われましたが、僕らとしては振り返って未来について言えることはあるだろうと考えました。ただ、「かえっこバザールをやって欲しい」と言われていたので、かえっこに防災を組み合わせたプログラムを僕らは思いついたのです。それが “神戸カエルキャラバン2005”です。今は名称を変更して“イザ!カエルキャラバン”と呼んでいます。

かえっこは、子どもがいらなくなったおもちゃを会場に持ってきてカエルポイントに換え、そのポイントで他のおもちゃと交換(かえっこ)できるシステムです。どの子も欲しがるような人気の高いおもちゃを持ってくる子どももいるので、それはオークション形式になっています。ただ、持ってきたおもちゃの数だけで持ち点が決まっても面白くないから、ポイントが足りなくなったら体験コーナーで肩たたきや似顔絵を描くとポイントがもらえます。僕らはその体験コーナーに注目し、防災訓練をしたらポイントがもらえることにしたのです。

一般的な防災訓練って、地域で防災活動をやっているおじいちゃん、おばあちゃんが来るくらいなのです。けれど、カエルキャラバンは楽しいから告知をセーブしないといけないくらい親子連れが大勢来ますよ。子どもはおもちゃを換えにいこう、大人にしたらおもちゃを処理できるぞ、とこの仕組みが全てです。

神戸市のOKをもらってから半年間、被災者の声をヒアリングしたり、ミュージアムや手記を読み漁ったり、僕らができ得る阪神・淡路大震災に関する勉強をしました。被災者の声からこういうことが重要だ、こういう技で助かった、というのを基に防災プログラムを作ったのです。他にも伝えたい体験手記がいっぱいあったので、アニメーションや絵本、ゲームなど、子どもに防災を知らせるためのメディアを開発しました。楽しいプログラムだけに、表層だけだと遊びになってしまいます。消防局に行ったときにも「命の大切さを本当に伝えているのか。遊びではないぞ」と怒られました。最初は、理解してくれなかったのですが、2、3回と説明に行くもんだからとりあえず手伝おうか、という話になったようです。しかし、今、消防局では僕らのプログラムを使っています。なぜかというと、子どもが興味を持って積極的に取り組んでくれるのを目の当たりにしたのと、被災者の声をベースにプログラムを組み立てているからです。その後もリサーチしていますけれど、それが僕らにとっての財産です。

今や神戸では、年3回は必ずカエルキャラバンが実施されています。僕らは、神戸の話は予算の条件などが合わなくても絶対に断りません。必ず行きますね。

カエルキャラバンは現在、横浜、新潟をはじめとして全国各地で広がっていて、昨年の10月にはインドネシアのジョグジャカルタでも実施しました。2、3回と継続しているところもあり、地域で定着していくのは嬉しいことです。

■防災のイベントでは多くの子どもたちの姿が見られますよね。

防災にとって一番重要なのは、二つの“ソウゾウリョク”。イメージする想像力、創り出す創造力。周りの状況を見て、想像力を働かせながら臨機応変な対応を創り出す力です。これが防災の細かい技よりも一番重要なんですよ。防災イベントの目的はそこにあって、子どもたちのそういう能力を育てるためにやっているのが本当のところです。

カエルキャラバンのプログラムは9種類あって、水消火器的当てゲームや防災ジャンボカルタなど、消火・救出・救護をゲーム感覚で楽しめるものばかり。体験している子どもたちの目は輝いています。楽しいから何度もするんですよ。防災も教育も繰り返しが大事。3、4回やったら消火器の使い方もキマってきます。だから“楽しさ”って重要です。

なぜ僕がこんなにモチベーションを持ってやっているかというと、きれいごとかもしれないですけれど、こういう活動を広げることで何人か救える命があるかもしれないし、子どもたちが大きくなってから身につけた技を使える日が来るだろう、と思うからです。もう一つは、ソウゾウリョク。今はイベントだけじゃなくて教育現場でのプログラムの普及やゲーム開発とその流通なども意識しながら、より多くの人に伝えていきたいと考えています。

■防災イベントをされているのは、NPO法人プラス・アーツですが、株式会社との関係性はどのようなものなのですか。

個人事務所のときは、アートとまちづくりと建築のプロデュースを一緒にやっていましたが、カエルキャラバンを全国展開しようという話になったときに、これは社会的なミッションを背負っているし、地域の人たち、社会のためにという意識があったのでNPO法人を立ち上げました。その際、他の事業も社会性という視点で見ると、全てプラスアーツだったんですよ。教育プラスアーツ、防災プラスアーツ、子育て支援プラスアーツ。全部、それをNPOに移管してしまおうということで、防災だけでなく教育なども含めた形で一本化させたのがNPO法人プラス・アーツです。残りのまちづくりと店舗建築のプロデュースを株式会社がやっています。

■“プラスアーツ”とは、具体的にどういうことなのですか。

アートを防災や教育にプラスすることで、何か新しい風が吹き込めないかと考えています。アートって言うと、芸術、美術をイメージしますけれど、“アーツ”はデザインも含めたもの、もっと言うと二つのソウゾウリョクが僕らの言っているところのアーツなのですね。

僕らが付き合うアーティストは、どちらかというとコミュニケーションアートの方が多いです。自分が場をつくることで、人と人がつながり、コミュニケーションを促進させるツールとして自分の表現を位置づけている。コミュニケーションアートが今、面白くなっているのは、社会がそれだけ危機的状況にあるからでしょう。僕の持論として、アートは一側面ですけれど、時代の鏡である気がしますね。

■「防災」というと、“非日常”“災害を防ぐためだけ”のものというイメージがありましたが、教育やまちづくり、アートなど私たちの“日常”とも深い繋がりがあるものなのですね。防災への認識が変わったように思います。ありがとうございました。

インタビュー・執筆

編集委員 久保 友美

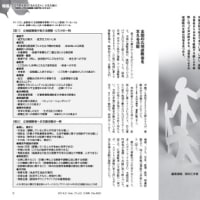

●プロフィール●

1968 年兵庫県西宮市生まれ。93 年、株式会社竹中工務店入社。同社では、都市開発、土地利用計画の企画を中心に、建築設計、まちづくりに関する調査・研究業務、テナント誘致など幅広い業務を経験。2001 年、まちづくり、アート、イベント、商業開発の企画・プロデュース等を業務とする個人事務所「iop都市文化創造研究所」を設立。2005 年、阪神・淡路大震災10 年事業で、楽しみながら学ぶ新しい形の防災訓練「イザ!カエルキャラバン!」を美術家・藤 浩志さんと開発。2006 年7 月、NPO 法人プラス・アーツを設立。理事長に就任。同年11 月、個人事務

所を株式会社化。