(その3より)

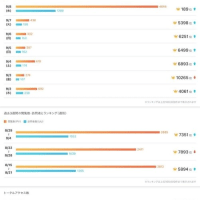

今自宅で死にたいと思っている人は6割

ぐらいいるといわれています。しかし、

実際に可能かどうか尋ねると2割ぐらいに

減るようです。

そして現実に自宅で死んでいる人は

10数パーセントです。でも、ほとんどが、

点滴注射も酸素吸入もしない自然死では

ありません。家族を「介護離職」させず、

重荷にならず、もて余されずに自宅で

死にたいなら「介護のされ方心得」が必要で

「世話され上手」にならなくてはいけません。

その結果、自然な死にゆく姿を見せるという

最後の役目が果たせるのです。

そのための条件を考えてみましょう。

1.本人の心得

①できることは精一杯自分でする。

②できなくなったことをしてもらったら

相手が 誰でも必ず礼をいう。

③「しんどい」「苦しい」「こんなことなら

死んだ方がましだ」など無暗に

口走らない。

④自分で食べられなくなったら「寿命」と

受け取り、食べさせてもらったりしない。

⑤社会サービスは利用できる範囲で

使用する。

※「欧米に寝たきり老人はいない」(宮本顕二、礼子著、中央公論新社)

欧米に寝たきり老人はいない - 自分で決める人生最後の医療 | 宮本 顕二, 宮本 礼子 |本 | 通販 | Amazon

によれば、欧米では食べさせてもらってまで

生きるというのは人間の尊厳にかかわると

いう考えが社会に浸透しているので

寝たきりになる前に死んでいる

のだそうです。

こういうことをいいますと、日本とは文化が

違うという反論がなされます。

しかし昭和30年代には日本もこれに

近かったように思います。

本人の好きなものを好むだけで、ムリに

食べさせてたりしなかったはずです。

また「老衰」は「成長」と逆の経過を辿ります。

生まれた赤ん坊はオッパイに吸いつきます。

のみ食いの能力を最初に獲得します。

それから少し時間がかかりますが、

座れるようになり、立てるようになり、

歩けるようになって オムツが

はずれます。「老衰」はこの逆で、

体力がなくなり、歩けなくなり、

立ち上がれなくなり、ちゃんと座れなくなり、

ねたきりになってオムツをするように

なります。

そして最後が、のみ食いの能力です。

これが、しない、できない状態は「寿命」と

いうことになるのです。

自力で、のみ食いできなくなれば

「寿命」というのはあらゆる生きものに

共通の最後の姿です。

2.家族に対して

①「ムリのない範囲で世話して

くれたらいい」

と割り切る。

②昼間独居の場合

「死に目に会わなくてもいい」

といい含める。

※誰にも看取られずに死ぬのは可哀相と

思う 日本人は多いと考えられます。

しかし、仏教には「独生、独死、独去、

独来」という考えがあります。

元来、生まれるのもひとり、死ぬのも

ひとりなのです。「心中」したり

「集団自殺」したり すれば賑やかで

いいという話ではありません。

それに自然死なら、ぼんやりとしたまどろみの

中でいい気持ちであの世へ旅立つわけ

ですから誰も傍にいなくていいのです。

その意味では、誰も邪魔しない

「孤独死」は幸せな死に方といっても

いいでしょう。

「在宅死」を諦める大きな理由の1つに

「家族に迷惑をかけたくない」があります。

実情は前述の通りです。

しかし、できるだけ迷惑をかけないように

すればいいのです。

そして少々迷惑をかけてもみんな死ぬのです

から、自然に死にゆく姿を見せて、死は怖くない

と安心感を与えることで、ギブアンドテイクに

なるのです。

さらに、子どもに苦労して育てたなどと恩に

着せて「介護離職」をさせて、人生を

狂わせてはいけません。頼まれもしないのに

勝手に産んで育てただけです。

子どもは育てられる過程で、嬉しいこと

だけでなく、苦しいことや心配させたり、

時には悲しい目に会わせて、子供が

いなければ味わうことができない人生の

局面を見せて恩返しをしているのです。

それ以上の恩返しを求めるのは強欲と

いうものでしょう。

中高年の「介護離職」はその後の再就職は

むずかしいといわれているわけですから。

3.医者に対する心配り

①死に際に急変するのはふつう。

いちいち医者を呼び出さない

②夜間の死は息の根が止まった時刻を

覚えておいて、夜が明けてから訪問

診療医に 連絡する。

(その5最終へつづく)