百済寺境内を表した模型(写真:滋賀報知新聞より)

606年に聖徳太子が開基したと伝わる近江の古刹・百済寺(東近江市百済寺町)の境内が、国の史跡に指定され今年で10周年を迎える。

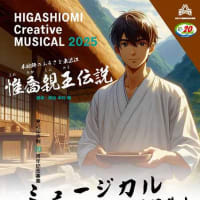

これを受けて、東近江市や愛東地区まちづくり協議会、愛東コミュニティセンターなどで国史跡「百済寺境内」指定10周年記念事業実行委員会が立ち上がり、10周年を記念した企画展「近江屈指の山寺『百済寺』その実態に迫る」を、能登川博物館(東近江市山路町)で開催している。

■企画展「近江屈指の山寺『百済寺』その実態に迫る」

場所:能登川博物館(東近江市山路町)

期間:11月3日(日) 入場無料

期間中の休館は月、火曜日と23日。また、11月12日(火)から12月20日(金)までは、愛東コミュニティセンターで開催される。

問い合わせ:東近江市埋蔵文化財センター(TEL 0748-42-5011)まで

当時の調査の成果や多くの出土品を通じて、中世に多数の坊を構え全国有数の規模であった百済寺の姿に迫っている。

百済寺の境内には、北谷、東谷、西谷、南谷の四谷のほか、東方山中には不動堂修験回峰行場が形成され、300坊に1000人が暮らしていた巨大な中世寺院であったことが調査でわかっている。

その規模から宗教や政治、文化、経済など様々な面で影響力を持っていたとされるが、1573年4月、近江に侵攻した織田信長が寺院を焼き討ちにしたことによって衰退。1650年に現在の本堂が再建され復興するが、戦国時代以前の資料は少なく、中世最盛期の様子は謎が多いとされてきた。

1988年から2002年にかけ、当時の愛東町教育委員会が30ヘクタールに及ぶ測量調査を実施。中世百済寺の院・堂・坊跡区画が約200箇所確認され、県内で類を見ない規模の山寺であることがわかると、寺院内での発掘調査や古文書調査、建築調査などの成果もあって2008年7月、東京ドーム17個分に相当する807,900㎡が「百済寺境内」として国史跡に指定された。

今展では、境内にかつて現存していた五重塔や平坦地などの調査結果とともに史跡を振り返るほか、古代朝鮮半島との関わりが伺える「金銅弥勒半跏像(複製)」、酒を醸造していた実物の「埋甕(うめがめ)」など、当時の繁栄を裏付ける出土品が過去最大規模で展示されている。

<以上、滋賀報知新聞より>