天健金草神社(島根県隠岐の島町)を掲載しました。

天健金草神社(あまたけかなかやじんじゃ)

<通称>八幡宮(はちまんさん)

【鎮座地】〒685-0104 島根県隠岐郡隠岐の島町都万4245-3 旧隠岐国 越智郡

【御祭神】大屋津媛命 抓津媛命 譽田別命

(配祀)息長足媛命 玉依媛命 鹽土老翁 建御名方命

【例祭】 4月15日 例祭

【旧社格等】県社

式内社 隠岐國隠地郡 天健金草神社

【御由緒】

天健金草神社由緒略記

一、社格、社號、鎮座地、

(*1)社 天健金草神社 穩地郡都万村大字都万靈亀山鎮座

二、祭神、

大屋津媛命 抓津媛命 應神天皇 息長帯姫命 玉依姫命 塩土老翁

建御名方命

三、由緒沿革、

當社ハ延喜式神名帳に隠岐國穩地郡三座と列記せられたる中の天健金草神社にして人皇四十六代孝謙天皇天平勝寶七年*2(754八幡原に神社を建立す今よ里一千貮百有余年是則ち本社の創立な里 祭神大屋津媛、抓津媛二神ハ素盞鳴尊乃御女にして御兄五十猛命と共に八十木種を植ゐしめて此國土を開拓し給ひて終る 大屋津媛命は大屋仙洞に座し抓津媛命は狹山涌泉に座すと依りて地號を都萬院と稱す、旦狹山涌泉わ神仙院霊沼と號し毎年幣帛を奉る流水漲漾りて大屋の仙洞に通ふと神代より今日に逮んで未?不乾國土旱すれば必ず神仙院に祈る有霊験 土俗呼んで幣之御池と云ふ

四、神階、

人皇五十六代清和天皇貞観十三年*3(871)閏八月二十九日授隠岐國從五位上天健金草神從四位下

人皇五十八代光孝天皇仁和元年*4(885)授隠岐國從四位下天健金草神從四位上

光嚴院御宇正慶二年癸酉*5(1333)後醍醐天皇御座當嶋時依還幸丹祈特當社、祷于當社而女神二座贈正一位

五、祭祀、祭日、

古來よ里當社恒例の最も重き、祭祀ハ御幸祭、百手的祭、放生會の三大祭にして御幸祭は往古の寛弘三年*6(1006)三月に始りしも 一時中断せしを明治維新の際、再興し本村大字蛸木津戸都万那久油井の五大字にて舉行せしも其後分離して

現今大字都 万崇敬者にて執行せり 放生會は明治初年よ里秋大祭と改稱し今尚ほ續行せ里

祈年祭 三月一日 例祭 四月一五日

秋祭 九月十五日 新嘗祭 十二月一日

大正十三年四月十五日 社掌謹誌

(神門由緒掲示額より、原文のまま、一部推測)

註:*1消されている。 *1~6(西暦年追加)

隠岐島後、隠岐の島町都万(旧都万村)にあります。島の西側をはしる県道44号線を北上、都万小学校から1kmほどから東に入った砂小谷の畑を見下ろす小山に鎮座しています。

近くについて道を尋ねたら、その人、先日北九州に行って小倉駅前の立ち飲み屋で一杯やったとのこと、話が盛り上がりました。

社号標と松 鳥居をくぐると右に「縣社天健金草神社」の社号標、その後ろに大きな松の木(神木?)が聳えています。

鳥居をくぐると右に「縣社天健金草神社」の社号標、その後ろに大きな松の木(神木?)が聳えています。

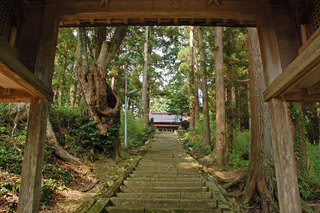

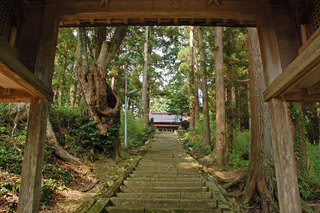

神門

参道の二の鳥居を過ぎた境内への手前にあります、抜けると鬱蒼とした木々に覆われた階段がまだしばらく続きます。

神門から拝殿 参道両脇には面白い形をした巨木も見られます。

参道両脇には面白い形をした巨木も見られます。

参道から拝殿

境内入口には歴史を感じさせる狛犬が迎えてくれます。

拝殿の屋根は独特の赤茶色が特徴の石州瓦です。

社殿全景 本殿の屋根は茅葺をトタンで覆ったようです。

本殿の屋根は茅葺をトタンで覆ったようです。

本殿

御祭神大屋津姫命と抓津姫命は素盞嗚尊の娘、兄五十猛命とともに八十木種を植え歩き国土を開拓した神々です。

創建は由緒に「人皇四十六代孝謙天皇天平勝寶七年八幡原に神社を建立す」とあるように西暦754年の島内でも有数の古社です。

境内から参道

牛突き場

鎌倉時代に起源を持つ隠岐名物の伝統行事「牛突き」の行われる牛突き場です。参道のすぐ左にあります。

天健金草神社(あまたけかなかやじんじゃ)

<通称>八幡宮(はちまんさん)

【鎮座地】〒685-0104 島根県隠岐郡隠岐の島町都万4245-3 旧隠岐国 越智郡

【御祭神】大屋津媛命 抓津媛命 譽田別命

(配祀)息長足媛命 玉依媛命 鹽土老翁 建御名方命

【例祭】 4月15日 例祭

【旧社格等】県社

式内社 隠岐國隠地郡 天健金草神社

【御由緒】

天健金草神社由緒略記

一、社格、社號、鎮座地、

(*1)社 天健金草神社 穩地郡都万村大字都万靈亀山鎮座

二、祭神、

大屋津媛命 抓津媛命 應神天皇 息長帯姫命 玉依姫命 塩土老翁

建御名方命

三、由緒沿革、

當社ハ延喜式神名帳に隠岐國穩地郡三座と列記せられたる中の天健金草神社にして人皇四十六代孝謙天皇天平勝寶七年*2(754八幡原に神社を建立す今よ里一千貮百有余年是則ち本社の創立な里 祭神大屋津媛、抓津媛二神ハ素盞鳴尊乃御女にして御兄五十猛命と共に八十木種を植ゐしめて此國土を開拓し給ひて終る 大屋津媛命は大屋仙洞に座し抓津媛命は狹山涌泉に座すと依りて地號を都萬院と稱す、旦狹山涌泉わ神仙院霊沼と號し毎年幣帛を奉る流水漲漾りて大屋の仙洞に通ふと神代より今日に逮んで未?不乾國土旱すれば必ず神仙院に祈る有霊験 土俗呼んで幣之御池と云ふ

四、神階、

人皇五十六代清和天皇貞観十三年*3(871)閏八月二十九日授隠岐國從五位上天健金草神從四位下

人皇五十八代光孝天皇仁和元年*4(885)授隠岐國從四位下天健金草神從四位上

光嚴院御宇正慶二年癸酉*5(1333)後醍醐天皇御座當嶋時依還幸丹祈特當社、祷于當社而女神二座贈正一位

五、祭祀、祭日、

古來よ里當社恒例の最も重き、祭祀ハ御幸祭、百手的祭、放生會の三大祭にして御幸祭は往古の寛弘三年*6(1006)三月に始りしも 一時中断せしを明治維新の際、再興し本村大字蛸木津戸都万那久油井の五大字にて舉行せしも其後分離して

現今大字都 万崇敬者にて執行せり 放生會は明治初年よ里秋大祭と改稱し今尚ほ續行せ里

祈年祭 三月一日 例祭 四月一五日

秋祭 九月十五日 新嘗祭 十二月一日

大正十三年四月十五日 社掌謹誌

(神門由緒掲示額より、原文のまま、一部推測)

註:*1消されている。 *1~6(西暦年追加)

隠岐島後、隠岐の島町都万(旧都万村)にあります。島の西側をはしる県道44号線を北上、都万小学校から1kmほどから東に入った砂小谷の畑を見下ろす小山に鎮座しています。

近くについて道を尋ねたら、その人、先日北九州に行って小倉駅前の立ち飲み屋で一杯やったとのこと、話が盛り上がりました。

社号標と松

鳥居をくぐると右に「縣社天健金草神社」の社号標、その後ろに大きな松の木(神木?)が聳えています。

鳥居をくぐると右に「縣社天健金草神社」の社号標、その後ろに大きな松の木(神木?)が聳えています。神門

参道の二の鳥居を過ぎた境内への手前にあります、抜けると鬱蒼とした木々に覆われた階段がまだしばらく続きます。

神門から拝殿

参道両脇には面白い形をした巨木も見られます。

参道両脇には面白い形をした巨木も見られます。参道から拝殿

境内入口には歴史を感じさせる狛犬が迎えてくれます。

拝殿の屋根は独特の赤茶色が特徴の石州瓦です。

社殿全景

本殿の屋根は茅葺をトタンで覆ったようです。

本殿の屋根は茅葺をトタンで覆ったようです。本殿

御祭神大屋津姫命と抓津姫命は素盞嗚尊の娘、兄五十猛命とともに八十木種を植え歩き国土を開拓した神々です。

創建は由緒に「人皇四十六代孝謙天皇天平勝寶七年八幡原に神社を建立す」とあるように西暦754年の島内でも有数の古社です。

境内から参道

牛突き場

鎌倉時代に起源を持つ隠岐名物の伝統行事「牛突き」の行われる牛突き場です。参道のすぐ左にあります。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます