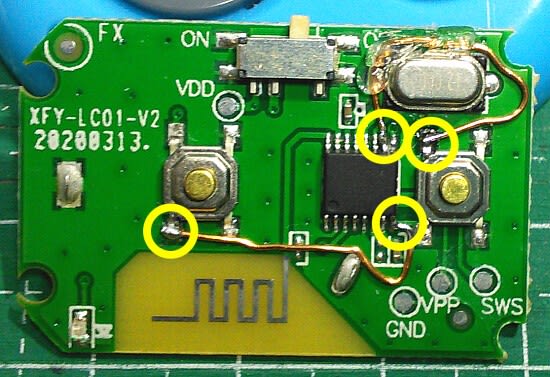

先日から始めた自宅でメッキ加工の一部です。 d(・v・

家具で使ってる扉を固定する器具です。

正式名称は知りません。(^^;

これが上の写真で下側のようにサビが浮いてきたのでメッキ加工してみました。

やったのは下側に見えるのと同じ亜鉛メッキの筈だったのに、出来上がったのはなんだか真鍮(しんちゅう)みたいな仕上がり。

メッキの素材として使ったのは単三マンガン電池の中身(亜鉛)です。

電池のほかの材料が混じらないように、電池を分解して中身をかき出して縦に切り開き、金属ブラシできれいにしてありました。

だが出来上がったのは真鍮のようなコレだ。

真鍮と比較すると黄色みというよりは、茶色に近いです。

そして使った溶液は前回bBの部品製作でも使った、銅とアルミが溶けたサンポール。。。(・・;

しかも今回は、14.8Vまで完全充電した新品バッテリーから抜き取った37%濃度の希硫酸が50%ほど加わってます。

つまり、銅が混じったと。

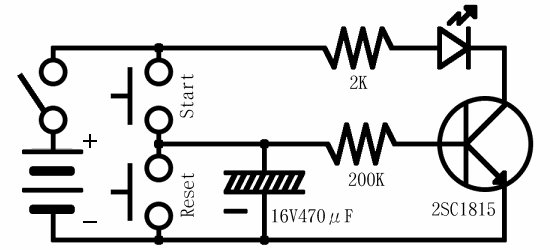

さて今回の構成です。 d(・v・

電源:単一アルカリ乾電池1本

溶液:前回の残りサンポール希釈溶液67%、37%濃度希硫酸33%

(銅、アルミが溶け込んでます)

メッキ材:単三マンガン電池の亜鉛

時間:30分ほど

気温:25度くらい

時間は電池から取り出した亜鉛板がほぼ溶けて無くなった時間です。

前回、銅やアルミの小片を使った時よりも酸濃度が高いのと面積が大きかったせいか泡が多かったのであっという間に溶けたのかもしれません。

最初はモバイルバッテリーを電源にしたのですが、ブレーカーが働いて出力カットされたのでそれなりに電流量が多かったみたいですね。

あと、サンポールは界面活性剤が入ってるので、泡が出ると消えにくいのは難点でしょうか。

そのうちサンポールではなくバッテリー液だけでやってみようと思います。

うーん、全く別物ですよね。w

これでサビに強ければ良いんだけどどうなんだろう。

前回のボルトのメッキも、もう一アルミと銅を一緒に溶かし込む形でメッキしたら、出来上がったのはブラッククロームメッキみたいな黒味を帯びた物になってしまったり。

ただ、アルミをメッキ材料に混ぜると、溶液から引き揚げた後に拭き取るときに、アルミの粉末を拭いている感じで妙にスベスベしてたり。(もしかしたらこの工程を使えばアルミを極微細粉末化する技術として活用出来るかもしれません。コストは知らん。w)

こちらの結果は写真に撮ってませんので構成だけ分かる範囲で書き出しておきます。

ブラッククロームメッキもどき

電源:モバイルバッテリー(5V1A出力)

溶液:サンポール3倍希釈くらい

メッキ材料:銅片1x1cm、アルミ片1x1cm

時間:2~3分

温度:20度くらい

下地:亜鉛(ねじ部位)、銅(パイプ部位)

*5Vでやるとアルミがあっという間にボロボロに。

*銅についても5Vでやると乗りが良い感じでした。

■ 2024/08/23 追記

記事投稿時から4年以上経った現在まで、日常的には触れないが生活する室内での使用中。色合いが若干燻り斑なブラッククロームメッキな感じはそのままに錆などは無く、同じ環境下にある上の写真にある下側の購入したままの亜鉛メッキ部品は普通に白く粉を噴いた見た目になってます。

そして面白い事に、この2種類のメッキ部品をセットではなく互い違いに組み合わせて別メッキ同士で使ったところ、私が加工したメッキ部品はこの接触面で白くなっていたものの軽く拭いたら白い粉が落ちました。

これと同じメッキ加工を施した鉄製空き缶の切片を、西日で日が当たる程度の雨が吹き込むと濡れる程度の屋根の下で経過観察したらメッチャクチャ赤錆になってました。w

バッテリーから希硫酸を取り出す

※2024/08/23 ちょっと修正

バッテリー液は取り出せば無くなってしまうので蒸留水を補充して充電掛ければまた希硫酸を生産出来ますね。

希硫酸生産のコストはこんな感じ。

バッテリー:38B19R(小型自動車用バッテリーを使った。当時4k円くらい)

バッテリー補充液(蒸留水):1Lで150円(ホームセンター、カー用品店、たまにスーパーなどに置いてある)

自動車用バッテリー充電器(家庭用の安物で十分:ホームセンター、カー用品店にある)

バッテリーから一度に取り出せる量(電極板の高さまで):約500cc

充電完了電圧:14.8V

なので、1L辺り150円+電気代僅かですけど、サンポールが塩酸濃度10%くらいなのでバッテリーからの希硫酸(37%濃度:メッキで使う溶液は2%前後)で考えたら、バッテリーと充電器さえ持っていたら濃度だけで見れば、お得ではあるようです。

ちなみに、バッテリーから希硫酸を取り出すのにペットボトルのキャップに太くて曲がるストローがきつく入る程度の穴をあけて大型スポイトとして使ってます。

これを軽く当たるところまで差し込んで吸い出せばいいだけですし、取り出した後も管理が簡単で使いやすいです。

注意点としてはバッテリー液は各セルで同じレベルまで吸い出す点に気を付けるといったところでしょうか。

充電するときも補充液をMAX LEVELまで足して、量に違いが出ないように気を付けましょうか。

可能なら比重計を買ってバッテリー液の濃度(比重)を各セル毎にチェックしておきましょう。 d(・v・