今回は叔父の軽自動車の手入れをしてきました。(・v・;

*この問題はスズキでリコールか何か、無償修理対象になったとか。詳しくはスズキのサイトでご確認ください。

以前からMTのギアの入りが悪いと言っていたのですが、最近になって運転させてもらったら本当にギアの入りが悪い。w

最初は単に4駆なので何かしらギアが重いのかと思っていたのですが、よくよく様子見してみると1・2速の入りがおかしい。結構力を入れてこじるようにしてギアが入るので、クラッチの切れが悪いのが症状の原因に思えます。

クラッチの切れが悪い時、その多くがインプットシャフトのスプラインにゴミが堆積またはグリスの固化などでクラッチディスクの動きが悪くなり、フライホイールに接触しっ放しになる事で微力ながら動力がミッションに伝わり、ミッション内のドッグクラッチの入りが悪くなります。このドッグクラッチは凸凹状の直角の切り欠きがある形状で、これを噛み合わせて力を伝えます。ところが回転速度が違うドッグクラッチを繋げようとすると、充分な深さに達する前に弾いてしまい、中々ギアを入れることができません。これを解決する為にもう一つの機構としてシンクロメッシュがあるのですが、これはドッグクラッチが入る前に円錐状の雄雌のクラッチで、こすり合わせる事で空回りするインプットシャフトの回転を出力軸に合わせる機能を持っています。

にもかかわらず空回りしているのが前提のインプットシャフト(エンジンからの回転力をクラッチを挟んで繋いだり切ったりする部分のミッション側のシャフト)に力が掛かりっぱなしだとドッグクラッチが入る前にシンクロメッシュが対応しきれずドッグクラッチが弾かれてしまいギアが入り難くなります。

実際にYoutubeの増満自動車チャンネルで取り上げられており、この DA17V エブリィはクラッチの問題でギアが入らないと指摘されています。

【注意喚起】「ギアが入らない」新車1年目で発症してから数年我慢して乗っていたが…。保証が効くうちに早めの対処を! - YouTube

※ちなみにタイトルにある保証とは動画内では5万キロ5年以内だそうですが実際にスズキアリーナ店に問い合わせしたところ少し違っていたのでご注意を。それと保証期間を過ぎて修理する場合は5~6万掛かるそです。叔父の場合はそうでした。w

この映像ではクラッチの切れが悪くなった原因としてレリーズベアリングの戻りの悪さに焦点が当てられていますが、映像と自分でクラッチの確認窓から見た私の見解としてはクラッチ周辺にリターンスプリングに該当するパーツが無かったのが理由ではないかと考えます。

これではレリーズベアリングがダイヤフラムスプリングに接触しっ放しになってベアリングが焼ける事でグリスも劣化。ベアリング自身の損傷と、軸方向の動きが悪くなるのは当たり前です。更にダイヤフラムスプリングにレリーズベアリングが接触し続けて削れ、周囲に鉄粉が飛び散っているのが映像で見て取れるので、もしかしたらスプラインにも鉄粉が入り込んで動きを阻害している可能性があります。それにクラッチペダルに遊びがなく、切れの悪さにストロークで対処しようとした形跡がみられます。これによってレリーズベアリングとダイヤフラムスプリングの隙間が無くなって更に焼ける、と言う悪循環に陥っている気がします。

この問題はジムニーでも発生したようで、原因究明はしなかったのかと不思議でなりません。尤も、ピボット部にある板バネがリターンスプリングとしての機能を期待されていたのだと思いますが、支点付近では汚れに対する動作の確実性が低くコンパクト化の善し悪しの見本みたいな結果になっているのではないでしょうか。

それにレリーズフォークにレリーズベアリングを取り付けるスプリングと言うか押さえがありますけど、これも押さえが弱すぎてレリーズベアリングが戻しで引っ掛かると外れてしまいそうな気がするくらい貧弱に感じます。

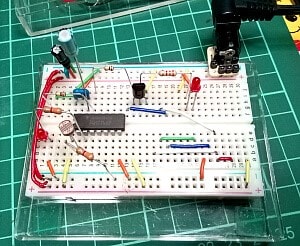

とりあえずレリーズフォークがきちんと引き戻されて、レリーズベアリングがダイヤフラムスプリングと接触しないように引き離す為のスプリングを取り付けます。

自転車のドラムブレーキのワイヤリングみたいな感じでクラッチワイヤーのゴムブーツに被るような太さの押しバネを取り付けました。

使ったのはこちら。

線径1.6mm x 外径20mm x 長さ105mm ステンレス製押しバネで、大体700円。

桐生のビバホーム旧50号店では残念ながら大きなサイズがなく、カインズ50号バイパス東店?ではそもそも取り扱いがなかった。

そして既に諦め半分、あるとは思わなかったまさかの救世主、あって良かったセキチュー。(^w^

長さが105mmとありますが、これでは足りないので引っ張って丁度良い長さにします。

クラッチワイヤーをレリーズフォークから抜いて、一旦ケースから抜き取り、バネを下図の長さに揃えます。

ワイヤーを元に戻します。

ワイヤーが露出している部分にスプリングを通して位置確認してからクラッチ操作で確認。

この車両は遊びが少な過ぎたので遊びがある程度に調整します。

あとはクラッチペダルがスムーズに動けば完了。

*メーカー規定外の処置になります。この作業をしたことによる責任はメーカーも私も取りませんので自己責任でお願いします。

これでバネの力で強制的にレリーズフォークを押し戻すのでレリーズベアリングはダイヤフラムスプリングから離れ接触を回避、焼けによるグリスの劣化や鉄粉の飛散などが無くなります。

しかし今回の作業は一番単純で簡単安価な方法であり、もしかしたらクラッチペダルを踏んだ際にスプリングの芯がズレてブーツに引っ掛かるかもしれません。一番良いのは押しバネではなく引きバネを使いレリーズフォークを引く方法ですが、そうなるとレリーズフォークとプラスチックのカバー、すぐ後ろにあるミッションケースのボルトにスプリングを引っ掛けるステーを取り付けるのに加工が必要になり、ちょっとした手間が必要になります。もちろんスプリングが外に飛び出す形になるので外的要因による引っ掛けで最悪の場合破損もあり得ます。確実なのはケース内にレリーズスプリングを組み込むことですが、これはミッションを降ろしての作業になるので更に手間がかかる結果となります。

まあこれはギアの入りが改善すると言うよりも原因に対処する方です。ギアの入りが悪い直接の原因はクラッチディスクがインプットシャフトのスプラインで動きが悪いのが理由なので、こちらはミッションを降ろしての作業が必須になります。多分スプラインが煤だらけなんだろうなぁと思ってますがどうなんだろう。

とりあえず無償交換が受けられずに部品無交換で、自分で整備するなら、とりあえずミッション降ろしてスプラインの清掃とクラッチ用モリブデングリス(モリブデンの濃度が高く灰色)を飛び散らない程度に塗布して対処するしかないです。レリーズベアリングは従来の方法で対処、ベアリングのスリーブ?軸に段付きがあるのは余程の事だと思うのでレリーズベアリングは従来の方法で対処したら良いかもしれませんが、結局は現物次第でしょうか。(^v^;

の出力を利用。

の出力を利用。