bBのLEDライトの電源系で2SC1815(150mA)を使っていたけど、今回初めて指で温度を確認していたら想像していたよりも高温だった。

夏場では非常に高い車内温度になる以上、平温下でも温度が高くなるのは良くないので出力電流に余裕のある2SC1213(500mA、1815と同じ形状)と、同じく2SC3325(チップ部品、500mA)で動作チェックしてみました。結果、発熱は無いに等しくなった。

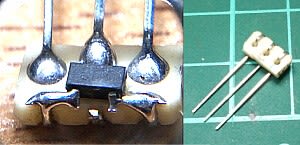

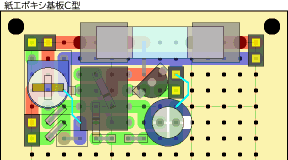

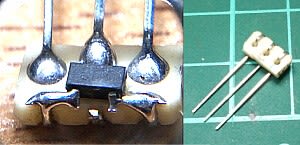

こちらは1815と3325比較。3x3の基板に取り付けて、ブレッドボードで使える様にしました。これで実験し易くなりますね。初めて作るのに考えながらだったのもあり2時間ほど掛かりました。

この後で必要に迫られてもう一つ作った際には、幅3x縦1.5で作ってみました。こちらは大体20分くらい。

これならチップ面を手前にしてECBの並びで使えるので便利。ショート対策にアラミドテープ貼っておきます。

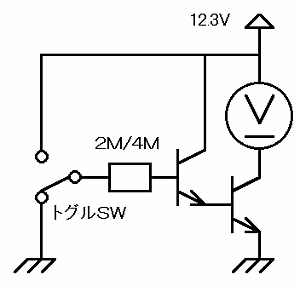

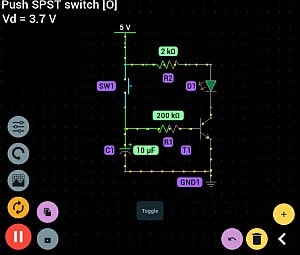

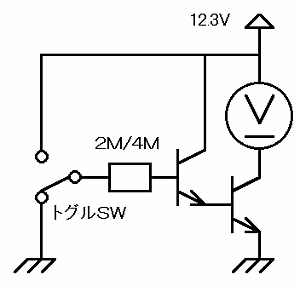

ついでに1815と3325でダーリントン回路を使い比較実験してみた。

前提条件:

12~14V

ベース電流はオペアンプ7002Dの最大出力で10μA未満とする

負荷はデジタル電圧計で12.7mA、電源電圧を表示すること

上記条件でベース電流に制限抵抗として2MΩを挟むと計算上では6~7μA

電圧実測: 12.3V

制限抵抗と電流実測: 1.994MΩ(5.5μA)/3.97MΩ(2.8μA)

2SC3325Y(最大50V500mA)

Tr1:ベース電流 5.5μA/2.8μA

Tr2:ベース電流 890μA/444μA

常時消費:0.6μA

2SC1815Y(最大50V150mA)

Tr1:ベース電流 5.5μA/2.8μA

Tr2:ベース電流 1087μA/537μA

常時消費 0.0μA

この実験の後でどこまでベース電流を減らせるか実験したら、6MΩ(1.8μA)まで下げられた。7Mになると表示が不安定になってしまった。

更にTr1のベースにに電源電圧を加えてみたら、Tr2がプツッと音を立てて電流が流れっ放しになった。つまり壊れた。w

さて0時過ぎてるのでこれで終了。

おやすみなさい。・v・)ノシ

■ 2023/05/30 追記

2SC3325Yの常時消費について。基板にはんだ付けした際に基板裏に汚れがたまり、端子間で極微小導通の可能性がある。