呼吸の仕組みについて、もっと詳しく述べます。

呼吸には胸腔と腹腔の動きが関与します。

胸腔の内部には心臓と肺があり、上に開口部。

腹腔の内部には消化器系、腎臓、膀胱などがあり、下に開口部があります。

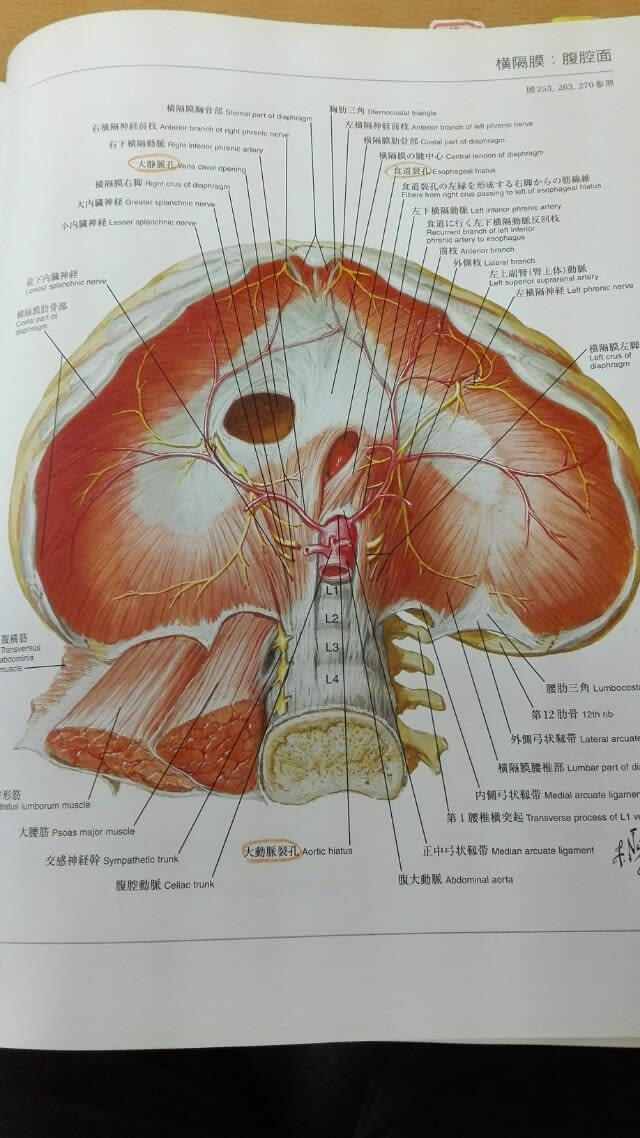

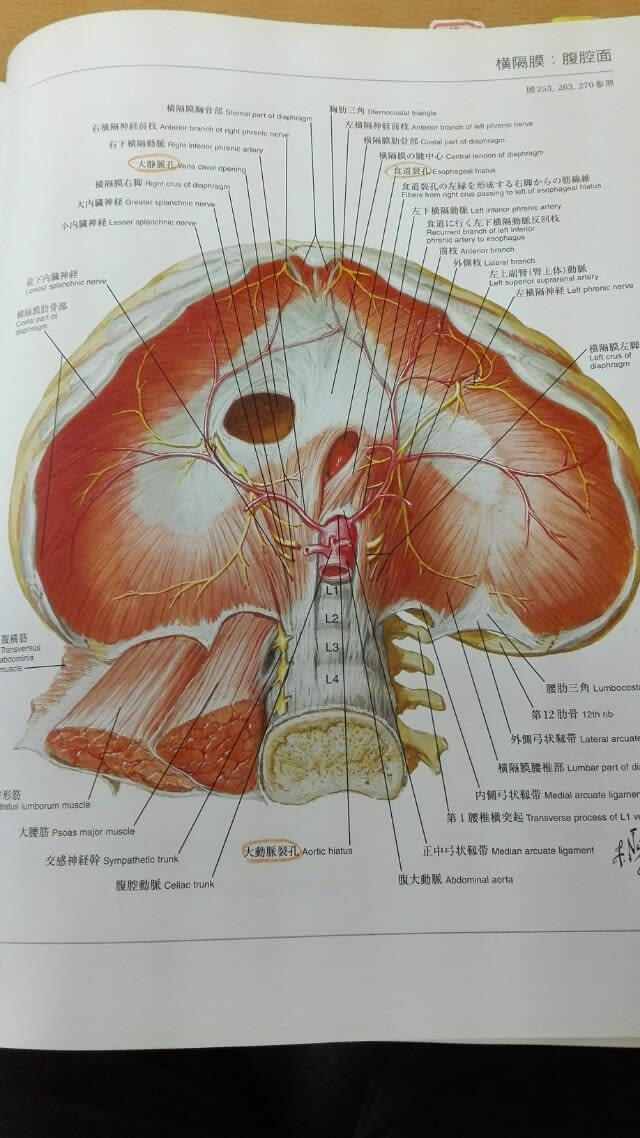

二つの腔は横隔膜によって分けられています。横隔膜は腹腔の屋根であり、胸腔の床です。

※横隔膜を下から見た図

※胸郭の前面を裏から見た図。肋間筋などが付着しています

横隔膜、肋間筋、腹筋は呼吸に必要不可欠な筋肉で、これらによって胸腔と腹腔は形を変えることができます。

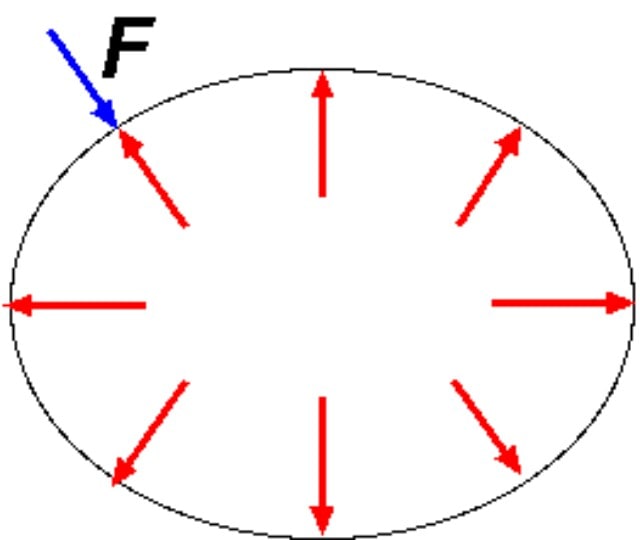

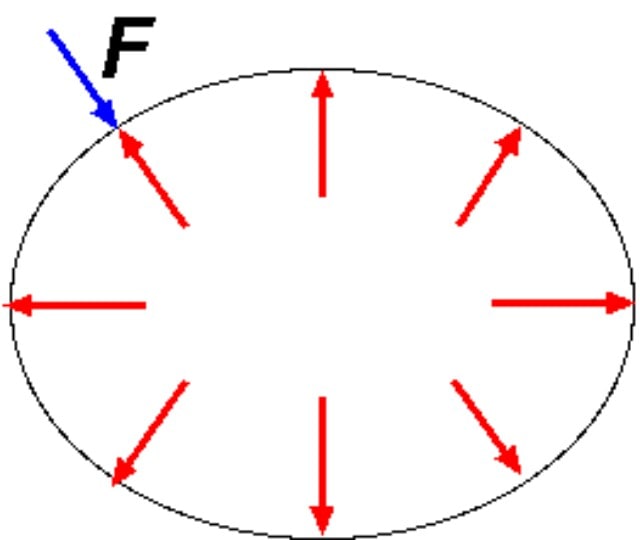

腹腔は水風船のような構造で、水は圧縮できず、ある方向から圧をかけると反対側に押しやられます。つまり、腹腔は形が変わっても、容積は変わりません。

※先ほどの説明は「パスカルの原理」ですね。

胸腔は腹腔と異なり、容積も変わることがあります。ふいごと同じで、圧をかければ容積を減らして空気を送り、膨らむのと共に容積が元に戻ります。

腹腔と胸腔の関係は水風船の上にふいごが乗っているようなものです。

物理学的な説明になりますが、

容積が増える → 圧力が減る

容積が減る → 圧力が増える

という関係性があります。

空気は常に圧力の低いほうへと流れる性質があります。したがって、胸腔の容積が増えると圧力が減るため、空気を取り込むことができます。その結果、腹腔は押し下げられ、形が変わります。

呼吸においては

息を吸う間は胸腔が広がり圧力が減るため、肺に空気を取り込める。それに応じて横隔膜が収縮して腹腔が下に押し下げられる。

息を吐く間は広がった胸腔が元の容積に戻るにつれ圧力が増えるため空気を排出できるわけです。このとき、横隔膜は弛緩するだけで、なおかつ肺は弾性があるため広がった反動で元に戻ろうとするので容積が戻ります。

意識的に息を吐き出すときは、腹筋と骨盤底筋群の収縮によって腹腔に圧をかけることで横隔膜を押し上げ、胸腔から空気を排出します。

これまでに出てきた腹腔、胸腔、横隔膜、肋間筋、腹筋、骨盤底筋群の組織の弾性が少しでも低下すると、息を吐く機能が低下し、二酸化炭素の排出や酸素の取り込みの効率が低下します。呼吸のガス交換が上手くいかないと様々な問題が出てきます。

長くなりましたが、股関節から骨盤(骨盤底筋群)が硬くなり、腰、背中(胸郭)へと硬さが波及していくと呼吸の機能にまで影響します。股関節まわりは勿論のこと、腰から上もほぐす必要があるのは本日述べた呼吸の観点からも大切ということです。

前回お伝えした逆腹式呼吸も呼吸に関与する筋肉をゆるめるのに有効な方法です!

また次回は別の呼吸法をお伝えします。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました!

中村

呼吸には胸腔と腹腔の動きが関与します。

胸腔の内部には心臓と肺があり、上に開口部。

腹腔の内部には消化器系、腎臓、膀胱などがあり、下に開口部があります。

二つの腔は横隔膜によって分けられています。横隔膜は腹腔の屋根であり、胸腔の床です。

※横隔膜を下から見た図

※胸郭の前面を裏から見た図。肋間筋などが付着しています

横隔膜、肋間筋、腹筋は呼吸に必要不可欠な筋肉で、これらによって胸腔と腹腔は形を変えることができます。

腹腔は水風船のような構造で、水は圧縮できず、ある方向から圧をかけると反対側に押しやられます。つまり、腹腔は形が変わっても、容積は変わりません。

※先ほどの説明は「パスカルの原理」ですね。

胸腔は腹腔と異なり、容積も変わることがあります。ふいごと同じで、圧をかければ容積を減らして空気を送り、膨らむのと共に容積が元に戻ります。

腹腔と胸腔の関係は水風船の上にふいごが乗っているようなものです。

物理学的な説明になりますが、

容積が増える → 圧力が減る

容積が減る → 圧力が増える

という関係性があります。

空気は常に圧力の低いほうへと流れる性質があります。したがって、胸腔の容積が増えると圧力が減るため、空気を取り込むことができます。その結果、腹腔は押し下げられ、形が変わります。

呼吸においては

息を吸う間は胸腔が広がり圧力が減るため、肺に空気を取り込める。それに応じて横隔膜が収縮して腹腔が下に押し下げられる。

息を吐く間は広がった胸腔が元の容積に戻るにつれ圧力が増えるため空気を排出できるわけです。このとき、横隔膜は弛緩するだけで、なおかつ肺は弾性があるため広がった反動で元に戻ろうとするので容積が戻ります。

意識的に息を吐き出すときは、腹筋と骨盤底筋群の収縮によって腹腔に圧をかけることで横隔膜を押し上げ、胸腔から空気を排出します。

これまでに出てきた腹腔、胸腔、横隔膜、肋間筋、腹筋、骨盤底筋群の組織の弾性が少しでも低下すると、息を吐く機能が低下し、二酸化炭素の排出や酸素の取り込みの効率が低下します。呼吸のガス交換が上手くいかないと様々な問題が出てきます。

長くなりましたが、股関節から骨盤(骨盤底筋群)が硬くなり、腰、背中(胸郭)へと硬さが波及していくと呼吸の機能にまで影響します。股関節まわりは勿論のこと、腰から上もほぐす必要があるのは本日述べた呼吸の観点からも大切ということです。

前回お伝えした逆腹式呼吸も呼吸に関与する筋肉をゆるめるのに有効な方法です!

また次回は別の呼吸法をお伝えします。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました!

中村