江戸時代に大名領でも天領でもなく、一種の自治領だった塩飽諸島

海賊の子孫の島であり、ある意味「北前船のふるさと」

金比羅信仰を全国に広めたのは塩飽廻船

のんびりと島内を散策してみました。

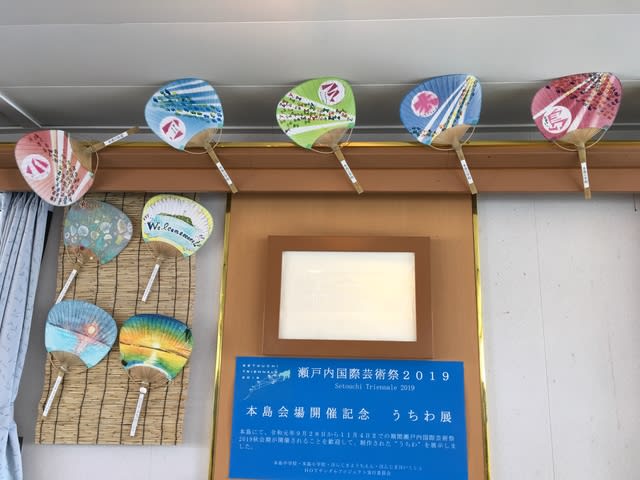

アート作品ががいたるところにありました。

資料館ではボランティアさんから懇切丁寧な説明を受け、冊子まで頂戴しました。

遠見山から

「笠島補修工業学校」の生徒らが建てた笠島集落の尾上神社

神社から見た笠島集落

廻船基地として栄えた笠島集落の「マッチョ通り」

資料館になっている「塩飽勤番所」

木島神社の鳥居

船内にて

瀬戸大橋は瀬戸内海で一番狭く島が密集している場所に立てられていることを、塩飽諸島の一つ本島を訪れて知りました。

速くて複雑な潮流が高度な操作船術をはぐくみ、古くから塩飽水軍として名をはせたということがよく理解できました。

塩飽水軍の歩みをかいつまんでまとめてみます。

・瀬戸内海には村上水軍、河野水軍、塩飽水軍の三つが存在するが、塩飽衆は他の水軍と違って元来戦いとは縁が薄く、一貫して輸送集団という特殊な性格をもっていた

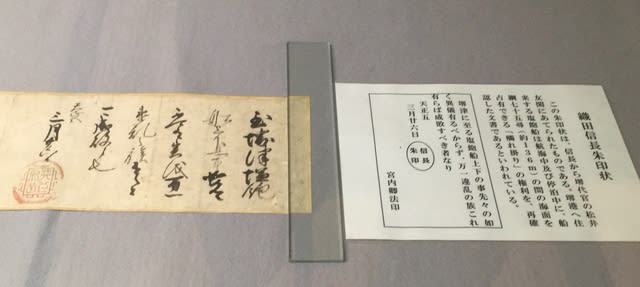

・水軍として織田信長、豊臣秀吉、徳川家康に重用され、朱印状が与えられた

・江戸時代には幕府の御用船方として城米の輸送、城普請の資材運搬、役人の送迎を一手に引き受けた

・巧みな操船術に加えて舟造りの技術にも優れていたので大勢の船大工を排出した

・18世紀前半までは活況を呈したが、城米輸送の特権が大坂の廻船問屋へ移ると回船業が衰退の道をたどり、多くの水夫は転職を余儀なくされた

・島内で暮らしを立てるのは難しくなり、多くの大工職・船大工もその優れた技術を生かす場を失い、宮大工や家大工に生活の道を求めていった

・水一滴の漏れも許さない緻密な造船技術が宮大工の高いレベルにも生かされた

ここまでの流れをまとめると、

水軍から御用船方そして大工へ、

・塩飽大工とは、江戸末期から明治にかけて瀬戸内海岸を中心に腕のよさでならした塩飽出身の大工