~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

■「うつ病かもしれない」と思ったらどうすればいい? 医師がセルフチェックの方法を解説

うつ病はストレス社会において決して珍しい病気ではありません。性格や生活習慣など、様々な要因が影響し、誰でも発症する可能性があります。しかし、早めにリスクを把握し適切な対策をとることで、症状の悪化を防ぐことができると専門家は言います。

そこで今回は、うつ病になりやすい人の特徴や、気づきにくい症状、セルフチェックの方法などについて、日本精神神経学会専門医・指導医の種市摂子先生に詳しく解説していただきました。

●うつ病を発症する人に特徴はある?

編集部:

うつ病を発症する人の性格や思考における共通点はありますか?

種市先生:

うつ病を発症しやすい人は、自分を否定的に捉え(「自分は無価値だ」など)、周囲を敵対的・批判的に見て(「誰も助けてくれない」など)、未来を悲観的に予測する(「どうせうまくいかない」など)傾向があります。

この思考パターンは「認知的三角関係」と呼ばれ、繰り返すことでその人の性格のようになることがあります。特に完璧主義、自己批判的、後ろ向き思考を持つ人はこの傾向が強く、ストレスに対する脆弱性が高いうつ思考を形成しやすいとされています。

編集部:

うつ病を発症する人の生活習慣における共通点についても教えてください。

種市先生:

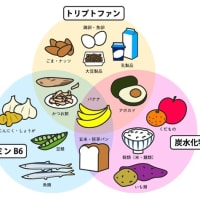

うつ病を発症しやすい人の生活習慣として、行動面では、睡眠不足や不規則な食生活、運動不足といった共通点があります。短時間睡眠(6時間未満)や不規則な睡眠は、うつ病リスクを高めることが報告されています。

また、ジャンクフード中心の食生活や運動不足は、脳の神経伝達に悪影響を及ぼし、うつ病発症リスクを上昇させるとされています。健康的な生活習慣の維持が予防につながります。

編集部:

過去の経験やトラウマなどはうつ病になるリスクと関係しますか?

種市先生:

幼少期の逆境経験(虐待、家庭環境の不安定さ、重大な喪失体験など)やトラウマは、その後の人生でうつ病の発症リスクを高めると報告されています。

一方、過去の事実は変えられませんが、過去に対する捉え方を変えること、未来をよりよいものに変えていくことは可能です。過去の逆境体験を乗り越えることは、生きる力と強さを得ることにつながります。その鍵は、「人とのつながり」「覚悟と決断」です。

●うつ病のリスクをセルフチェックする方法

編集部:

うつ病のリスクがあるかどうかをセルフチェックする方法について教えてください。

種市先生:

一般の方が簡単にセルフチェックできる、ポピュラーな方法として、PHQ-2(簡易健康質問票)が推奨されています。最近2週間で、以下のようなことがどの程度ありましたか?

・気分が落ち込んだり、憂うつになったり、絶望的な気持ちになったことがあるか

・ほとんどのことに興味や喜びを感じなくなったことがあるか

各項目を「全くない(0点)」~「ほぼ毎日(3点)」 の4段階で評価し、合計3点以上の場合、うつ病の可能性があります。3点以上の場合は、何らかの対処(誰かに話を聴いてもらう、休養、読書、専門家に相談など)をすることが大切です。

編集部:

ストレスチェックはどのようなタイミングでおこなうことが推奨されますか?

種市先生:

ストレスチェックは年1回以上の定期実施が推奨され、日本では従業員50人以上の企業に義務付けられています。また、転職・異動・昇進などの環境変化の後(1~2カ月後など)の実施も望ましいと考えられます。

職場全体のストレス状況を把握し、労働環境改善の指標としても活用可能です。最低でも年1回、環境変化の時期に対応して実施すると、早期のストレス対処と健康管理に役立ちます。

編集部:

「自分では気づきにくい」うつ病のサインはありますか?

種市先生:

自分では気づきにくいうつ病のサインとして、身体症状(慢性的な疲労、頭痛、胃腸の不調、不眠)や集中力の低下、興味の喪失、過剰な罪悪感などが挙げられます。特に、「単なる疲労」と思っていた症状が長期間続く場合は注意が必要です。

また、怒りっぽくなる、決断力が低下する、無意識に孤立するなどもうつ病のサインとされています。気分の落ち込みだけでなく、身体や行動の変化にも目を向けることが早期発見につながります。

●うつ病のリスクが高い場合の対処法は?

編集部:

ストレスチェックなどで「うつ病リスクあり」という結果でした。すぐ病院に行くべきでしょうか?

種市先生:

ストレスチェックで「うつ病リスクあり」と出た場合、特に日常生活に支障がある、食欲や睡眠の極端な乱れ、希死念慮がある場合はすぐに受診することが推奨されます。

軽度の気分の落ち込みで生活が維持できる場合は、睡眠・運動・食生活を改善しつつ1~2週間様子をみるのも選択肢です。視野を広げ、ストレス対処力を高めるための読書もおすすめです。症状が続く場合は専門家へ相談しましょう。

編集部:

病院に行く勇気がなかなか持てません。病院以外にうつ病に関して相談できる場所はありますか?

種市先生:

厚生労働省では、下記の相談窓口を提供しています。ほかにもchatGPTなど、AIによるセルフカウンセリングやセルフコーチングを活用する方法もあります。

※厚生労働省 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳「相談窓口」

https://kokoro.mhlw.go.jp/agency/

編集部:

身近な人が「うつ病のリスクが高そう」と感じた場合、どのような関わりが推奨されますか?

種市先生:

身近な人が「うつ病のリスクが高そう」と感じた場合、共感的に寄り添い、話を否定せずに受容的に傾聴に徹することが重要です。「大丈夫?」「最近どう?」と声をかけ、安心できる環境を作ることが大切です。

もし深刻に思われる場合、励ましやアドバイスは逆効果になることがあるため避け、専門家への相談を勧めるのが望ましく、「あなたのことが心配だから、一度専門家に相談してみましょう」とお伝え頂くことが無難です。

身近な人が、深刻な状況を抱え込まないことも大切です。

●編集部まとめ

うつ病は誰にでも起こりうる病気ですが、リスク要因を知り、早めに対策を取ることで予防することが可能な病気です。今回教えていただいたセルフチェックやストレス管理の方法を活用し、心の健康を守ることが大切だと実感しました。

また、身近な人のサインに気づき、適切なサポートをおこなうことも重要であると学ぶことができました。本稿が読者の皆様にとって、うつ病の早期発見と予防について知るきっかけとなりましたら幸いです。

【この記事の監修医師】

種市 摂子 先生(Dr.Ridente株式会社 代表取締役)

香川大学医学部、名古屋大学医学部大学院卒業。救急医療、脳神経外科診療、睡眠診療、精神科診療などを経て、予防医療を目的に、2008年より産業医サービス提供開始。これまでに、楽天株式会社をはじめ、IT企業、ベンチャー企業、IPOを目指す企業を中心に、650事業所以上を支援、ハラスメントゼロ・休職者ゼロのカスタマーサクセスにつなげている。日本精神神経学会専門医・指導医。Well-being向上委員会委員、日本スポーツ精神医学会会員、日本精神神経学会(精神保健に関する委員会委員)、健康経営アドバイザー、睡眠衛生コンサルタント、ストレングスファインダー認定コーチ、日本産業精神保健学会優秀賞、T-PEC優秀専門医。

【元記事】

https://news.yahoo.co.jp/articles/ff45549f5961f8a5ed1aca51a8f7c0bd0aaf3505

最後までお読みいただきありがとうございました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます