はじめに

私は人間をやっている。人間をどうやるか せめてこの肉体のオーナーであるならば どんなもので どんな働きをするぐらい なぜ知らないのか

消化器―④小腸のしくみ

十二指腸、空腸、回腸からなり、消化された栄養素や水分を純毛で吸収し、門脈から肝臓へ送る

【位置】

大腸に取り囲まれるように腹腔中央にある。

【構造】

小腸は、十二指腸、空腸、回腸の3つの部分からなり、成人ではまっすぐ伸ばすと約7~8mある。人体の臓器としては、もっとも長い。生体内では、腸管の筋肉によって約3mにまで短くなり、菅の直径は約4㎝ある。

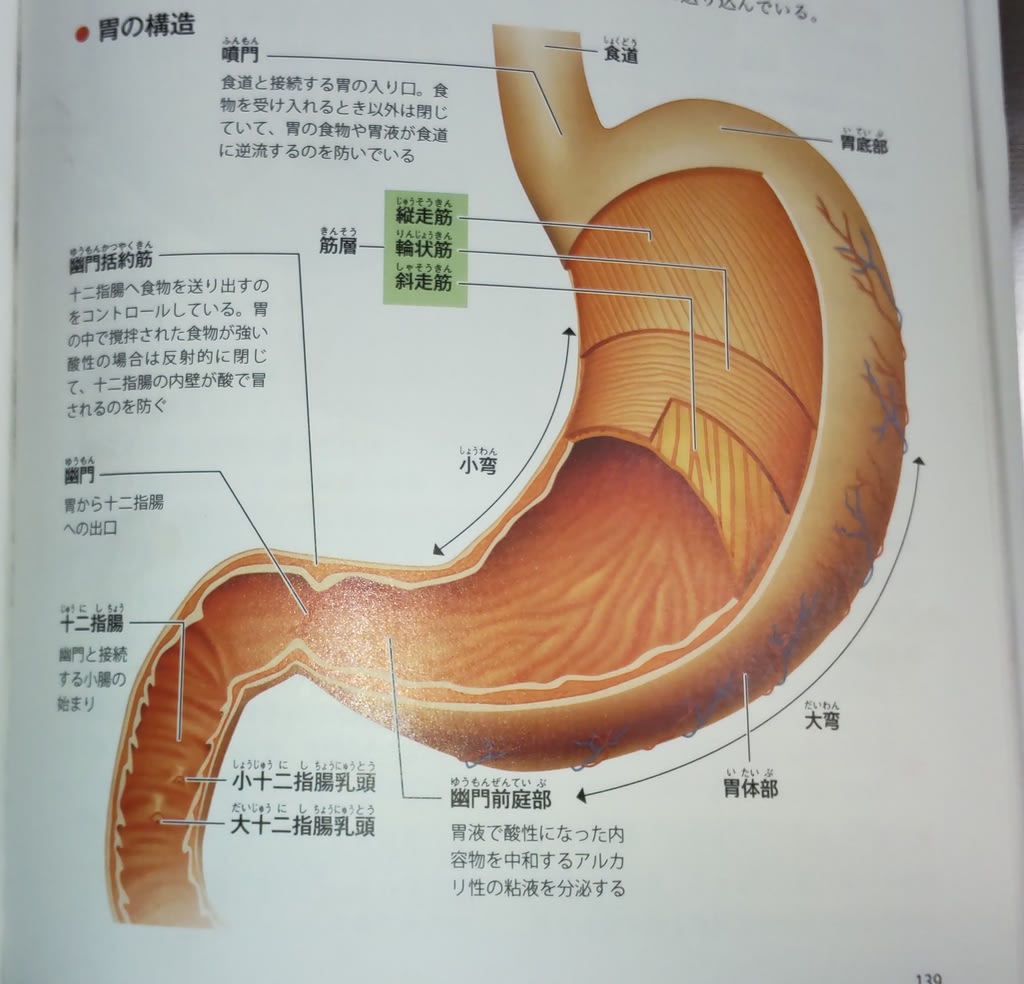

◆ 小腸の始まりである十二指腸は、馬蹄状をしていて、長さは約25㎝ある。内壁には、大十二指腸乳頭と小十二指腸乳頭という2つの孔(穴)があり、膵臓でつくられた膵液と、肝臓でつくられ胆嚢で濃縮された胆汁という2つの消化液が放出される。

◆ 空腸と回腸は、腸間膜によって後腹液からぶら下がるように固定されている。腸間膜には、血管、リンパ管、神経が通っている。

【小腸は、内壁側から粘膜、筋層、漿膜(しょうまく)の3層構造】

◎ 内壁の粘膜は、腸絨毛(ちょうじゅうもう)と呼ばれる無数の小突起に覆われている

◆ 小腸の表面積は約200㎡に及び、体表面積の100倍にもなる

◆ 腸絨毛の長さは約1ミリで、発達した毛細血管網と1本のリンパ管が通っている。消化された栄養素や水分が腸絨毛から吸収され、門脈から肝臓へと運ばれる。

◆ 腸絨毛と腸絨毛の間には腸腺がある。腸絨毛と腸腺は、小腸上皮細胞に覆われていて、ところどころに粘液を分泌する杯細胞がある。小腸上皮細胞の表面には、微絨毛という微細な突起が生えていて、内壁の面積をさらに広いものにしている。

◎ 筋層は、内側の輪状筋と外側の縦走筋という平滑筋の2層構造になっている

◆ 筋層には神経細胞が集まって、小腸の蠕動運動に関する脳からの指令を伝えている。

◎ 漿膜は、1層の腹膜で、漿液(しょうえき)を分泌して漿膜の表面を滑らかにすることで、密集した小腸同士が癒着したり、こすれ合って傷ついたり、動きにくくなることを防いでいる。

【食物の栄養素や水分を消化して吸収】

◆ 小腸では食べ物を消化し、広い腸壁からブドウ糖やアミノ酸、脂肪酸、各種ビタミン・ミネラルなどの栄養素を吸収している。消化管内の水分は、食物や飲料など口から入ってくる水分、唾液、胃液、腸液などに含まれる水分で約10リットルにもなる。その80%が、腸で吸収される。

◆ 胃の幽門から送り出された食物の栄養素や水分が小腸で消化・吸収され大腸へ送られるまでの時間は約3~4時間である。

【小腸の運動には2つの動きがある】

小腸の動きには、分節運動(律動性収縮)と蠕動運動の2つがあり、連動して食物を大腸に送る

◎ 分節運動は、小腸上部で1分間に約20~30回行われ、下部に行くにつれて少なくなる。同じ部位で30分間くらい繰り返される。

◎ 蠕動運動は、収縮による小腸のくびれが、胃に近いほうから肛門のほうへ移動して食物を大腸に送り込む。一分間に1~2㎝の速度で進行するタイプと、平均10㎝ほど進むタイプがある。

◆ この2つの運動の目的の一つは、粥状になった食物と消化酵素をよく混ぜ合わせることである。さらに消化した食物を小腸の粘膜に十分に接触させることで、吸収を促進することにある。

美しい人体図鑑

自分のからだを知り尽くす!/監修 東京女子医科大学 名誉教授 梶原哲郎氏の書籍から引用しています。

以上