2028年6月28日から7月10日にかけ、西日本を中心に信じられないような大雨が降り、各地で土石流や洪水などによる被害があった。

雨が降ると、上流では土石流、下流では洪水が起こる。地形の傾斜は異なるが、沖積平野といわれる河川による災害である。

日本の河川は沖積平野をつくる。日本の地形を見ると、平野は土地が下がる沈降域であり、山地は土地の高くなる隆起域である。この下がる地域が沖積平野である。

具体的地形として、沖積平野は扇状地、自然堤防帯、三角州である。自然堤防は三角州にもよく見られる。

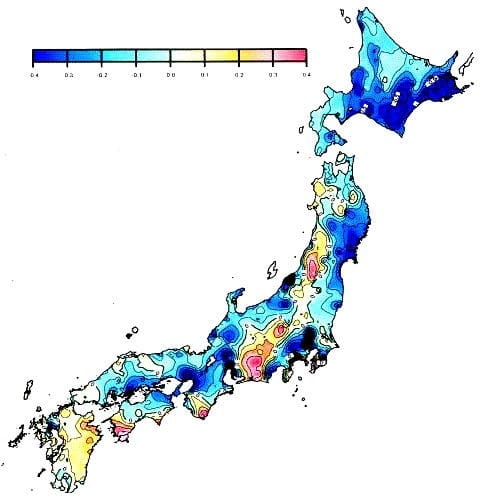

上図は過去100年間の隆起・沈降地域である。目盛り単位はm(メートル)である。

沖積平野は沈降地域

沖積平野は沈降地域である。石狩平野、仙台平野、新潟平野、関東平野、濃尾平野、大阪平野、福山平野、広島平野、筑紫平野などが30cm/100年を越える沈降域である。

100年で30cmの沈降ならば1万年で30mである。大河川の下流域は沈降が進み、砂礫が厚く堆積した地層である。数万年前から大河川下流域は沈降を続け、砂礫層が堆積している。この地層を沖積層という。

沖積層は、沈降域を河川や海が埋めた砂礫層である。堤防や防潮堤ができても沈降は続くが、洪水の形の堆積は進まないから、海抜0m前後の沖積平野が増えてしまう。洪水で堤防が破れると、なかなか水が引かない。

扇状地は土石流が堆積

山地は隆起速度が100年で30cmを越える。山地は高くなり、平野は下がるから、河川勾配は急になる。河川が山地から平野に抜け出るところに扇状地ができる。

大雨が降ると、山地から大量の砂礫を運んで堆積する。土石流、鉄砲水、山崩れなどで呼ばれるが、いずれも扇状地の形成過程の現象である。

山地と平野には断層が存在することがあり、断層崖の出口に扇状地ができる。断層がなくても、河川が山地から平野に出るところに、土石流が堆積し、扇状地ができる。あるいは扇状地が成長する。

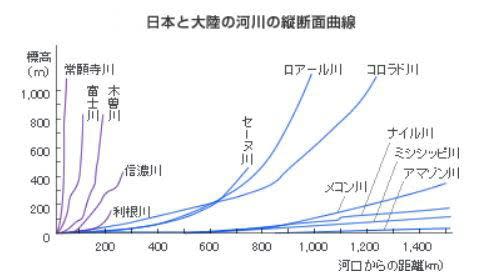

河川勾配

日本の河川は急勾配である。山地の隆起と平野の沈降が著しく、しかも山地と平野の間の距離が短いからである。日本の河川は滝のようだ、と明治時代のお雇い教師デレーケが言ったが、まさにその通りである。隆起した分の山地の砂礫は、沈降した下流域を埋める形で、急流河川を流れ落ちるのである。

ふだんは水の少ない河川が、豪雨時には砂礫泥を大量に運搬する。山地からの出口が扇状地であり、扇央に大量に堆積する。扇状地で堆積しない河川は、下流域の自然堤防帯や三角州まで大量の砂礫を運び、洪水を起こす。

河川勾配。日本の河川勾配は中流域での屈曲が大きな特徴。

これは山地から流れる河川が、谷間の隆起部分を通過するためである。そこではV字谷あるいは河岸段丘ができる。扇状地は河岸段丘よりも下流の沖積平野にできる。

河岸段丘(群馬県昭和村)

扇状地(山梨県京戸川)

河川はふだんは伏流する。大洪水の時、土石流となって扇状地の扇央部分を流れる。

扇央は生活する上では危険である。また、ふだんは水が乏しい。そのため人家も水田もなく、果樹園などとして利用される。扇状地は沖積平野で最も高い位置にできる地形である。

三角州(広島市太田川)

太田川は中国山地から運ばれた砂礫が、沈降部分を埋め立てる形でできた三角州である。一部は人工的な埋立地があるが、広島市は太田川の三角州にできた町である。沖積平野は沈降過程にあり、洪水には十分な対策が必要である。

太田川は三角州では6本に分流している。このため各分流では水量が少なく、洪水のコントロールはしやすい。