撮影日:2018年1月6日~9日

2018年1月6日から3泊4日の日程で台湾を旅行しました。

三回目(最後)は台中です。

台中は台湾第三の都市で、台湾でいちばん住みやすい都市と言われているそうです。

台湾名物のパイナップルケーキ(鳳梨酥)や少し前から日本でもブームになっているタピオカミルクティーは台中発祥だそうです。

もちろんパイナップルケーキは土産に買ってきました。

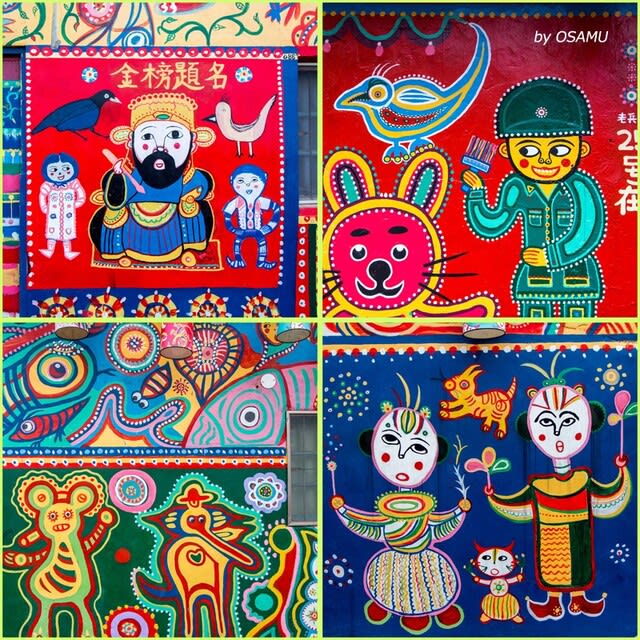

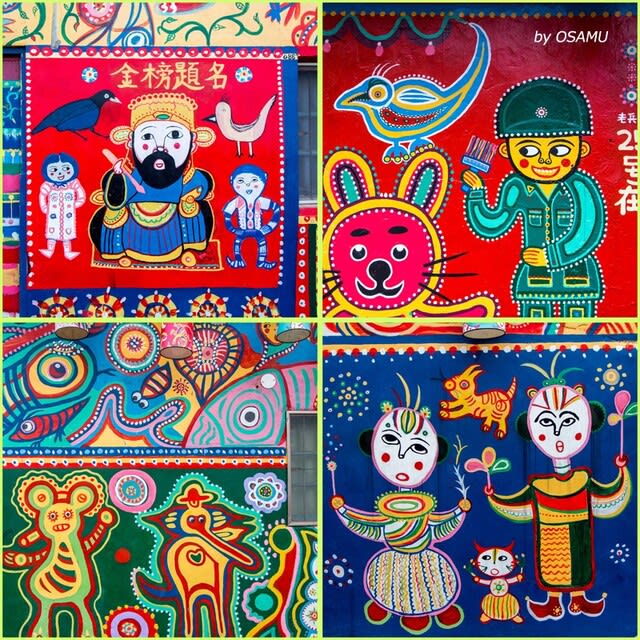

1)彩虹眷村

住んでいた黄永阜氏(香港出身中華民国国軍退役軍人)による壁画アートが施された住居群

2)再開発のため取り壊される予定だったが、これが認められて文化遺産として保存されるようになる

3)黄氏は2008年に突然描き始めた

4)2010年に大学教授や学生たちがあどけなさに満ちて、可愛さや溌溂とした子供の表情が描かれた壁画アートに価値を見出したことで、蔡克斯という学生が台中市政府に眷村を文化資産として保存するよう申請

5)同年所有者の同意の元で「彩虹芸術公園」として保存されることになった

6)今も黄老人はここに住み、記念撮影にも応じられています

7)何となく自分の子供の頃を思い出され、懐かしい気持ちになりました

8)どこか剽軽で明るい表情が心和ませてくれます

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)中友百貨店内にある誠品書店

最近日本でも話題の書店があちこちに出来つつありますね。

昨年の紅白歌合戦でyoasobiが歌っていた「角川武蔵野ミュージアム」も雰囲気がありましたね。

16)宮原眼科

17)日本統治時代に実際に眼科として使われていた場所をリノベーションした、お洒落なスイーツショップ

18)台中に本社を置く菓子メーカー「日出」がプロデュース

19)日本統治時代の建物を残してくれてるのはありがたいです

台湾国内に沢山そのような建物があるようなので、機会があれば巡ってみたいです。

20)パイナップルケーキはここで買いました

追伸(台湾の記憶③):

三度目はその半年後、二度目と同じメーカーへの訪問するためやはり2泊3日の日程でした。

残ながら半年の間にテニス仲間は帰国してしまっていました。

この時は先方が使用している機械の運転にも役立つ資料を持っていきつつ、現状をより詳しく聞くことが目的でした。

そのおかげかどうかわかりませんが、社長自らホテルまで送って下さり、途中海岸沿いのレストランで海鮮をご馳走してくれました。

いくつもの水槽を泳ぐ魚介の中から好きなものを選んで、好みの調理法で提供してもらうお店です。

何を選んでよいのかわからないので、勧められるままいただくことにしました。

3日目は台湾メーカーの方がゴルフ場に連れて行ってくれて一緒にプレーしました。

なんでもタイガーウッズを招待したゴルフ場だとか。

ツアーに招待するに際し事前にタイガーが下見にプライベートジェットでやってきて、バンカーの砂が気に入らないと言って入替させられたと聞きました。

相手はいくつもの会社や有名ゴルフ場を保有するすごい人だったのです。

でもせっかく誘っていただいたのになんですが、あまり上手くない者にとってはコースを楽しむこともできず、気を使いながらのプレーするのは決して楽しいものではありませんでした。

気の知れた仲間とプレーする方が楽しいですよね。

こうして記憶を手繰ってみると、仕事以外にフリーな時間が結構あり、その時間を楽しんでいたんだなと思います。

今Covid-19の感染拡大に伴う緊急事態宣言は発出されている状況で3月7日まで延長されることが決まりました。

緊急事態宣言発出前は中国、ベトナムなど11ヵ国からビジネス目的での渡航は受け入れていました。

自分自身の経験も鑑みるとたとえ仕事で来ようとそれだけで帰る人ばかりではないと思います。

感染拡大を防ぐためには海外からの渡航を禁止することは必須であると思います。

早く終息して海外とも自由に行き来できる日が再びやってくることを願ってやみません。

2018年1月6日から3泊4日の日程で台湾を旅行しました。

三回目(最後)は台中です。

台中は台湾第三の都市で、台湾でいちばん住みやすい都市と言われているそうです。

台湾名物のパイナップルケーキ(鳳梨酥)や少し前から日本でもブームになっているタピオカミルクティーは台中発祥だそうです。

もちろんパイナップルケーキは土産に買ってきました。

1)彩虹眷村

住んでいた黄永阜氏(香港出身中華民国国軍退役軍人)による壁画アートが施された住居群

2)再開発のため取り壊される予定だったが、これが認められて文化遺産として保存されるようになる

3)黄氏は2008年に突然描き始めた

4)2010年に大学教授や学生たちがあどけなさに満ちて、可愛さや溌溂とした子供の表情が描かれた壁画アートに価値を見出したことで、蔡克斯という学生が台中市政府に眷村を文化資産として保存するよう申請

5)同年所有者の同意の元で「彩虹芸術公園」として保存されることになった

6)今も黄老人はここに住み、記念撮影にも応じられています

7)何となく自分の子供の頃を思い出され、懐かしい気持ちになりました

8)どこか剽軽で明るい表情が心和ませてくれます

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)中友百貨店内にある誠品書店

最近日本でも話題の書店があちこちに出来つつありますね。

昨年の紅白歌合戦でyoasobiが歌っていた「角川武蔵野ミュージアム」も雰囲気がありましたね。

16)宮原眼科

17)日本統治時代に実際に眼科として使われていた場所をリノベーションした、お洒落なスイーツショップ

18)台中に本社を置く菓子メーカー「日出」がプロデュース

19)日本統治時代の建物を残してくれてるのはありがたいです

台湾国内に沢山そのような建物があるようなので、機会があれば巡ってみたいです。

20)パイナップルケーキはここで買いました

追伸(台湾の記憶③):

三度目はその半年後、二度目と同じメーカーへの訪問するためやはり2泊3日の日程でした。

残ながら半年の間にテニス仲間は帰国してしまっていました。

この時は先方が使用している機械の運転にも役立つ資料を持っていきつつ、現状をより詳しく聞くことが目的でした。

そのおかげかどうかわかりませんが、社長自らホテルまで送って下さり、途中海岸沿いのレストランで海鮮をご馳走してくれました。

いくつもの水槽を泳ぐ魚介の中から好きなものを選んで、好みの調理法で提供してもらうお店です。

何を選んでよいのかわからないので、勧められるままいただくことにしました。

3日目は台湾メーカーの方がゴルフ場に連れて行ってくれて一緒にプレーしました。

なんでもタイガーウッズを招待したゴルフ場だとか。

ツアーに招待するに際し事前にタイガーが下見にプライベートジェットでやってきて、バンカーの砂が気に入らないと言って入替させられたと聞きました。

相手はいくつもの会社や有名ゴルフ場を保有するすごい人だったのです。

でもせっかく誘っていただいたのになんですが、あまり上手くない者にとってはコースを楽しむこともできず、気を使いながらのプレーするのは決して楽しいものではありませんでした。

気の知れた仲間とプレーする方が楽しいですよね。

こうして記憶を手繰ってみると、仕事以外にフリーな時間が結構あり、その時間を楽しんでいたんだなと思います。

今Covid-19の感染拡大に伴う緊急事態宣言は発出されている状況で3月7日まで延長されることが決まりました。

緊急事態宣言発出前は中国、ベトナムなど11ヵ国からビジネス目的での渡航は受け入れていました。

自分自身の経験も鑑みるとたとえ仕事で来ようとそれだけで帰る人ばかりではないと思います。

感染拡大を防ぐためには海外からの渡航を禁止することは必須であると思います。

早く終息して海外とも自由に行き来できる日が再びやってくることを願ってやみません。