撮影日:2024年5月15日

百済寺を後にして金剛輪寺に向かいました。

金剛輪寺は741年(天平13年)に聖武天皇の勅願寺として行基菩薩が開山された、1300年近い歴史のある由緒あるお寺です。

百済寺が信長に焼き払われた際に、金剛輪寺も同罪として火を放たれたものの、僧侶たちの機転により本堂、三重の塔、二天門などはその難を逃れた。

本堂に祀られる仏像は平安から鎌倉時代のものでどれも見応えがありました。

また、5月1日から20日までは金剛界八十一尊曼荼羅が特別に公開されており、受付でお勧めされましたが、復元品とはいえ見事でした。

1)黒門を潜り受付へ

これは振り返って撮影したものです。

2)赤門から白門に向かう石畳の道

苔が鮮やか

3)明寿院の竜図

今年は辰年なのでぜひ見るようにと受付の方に言われました。

紅彫画という独特の技法で杉の板戸に彫った双竜に色彩を施した大作、京都府在住の画家、森田洋子氏が平成25年に奉納されたものだそうです。

4)その反対側に描かれた蓮

こちらも森田洋子氏によるもの

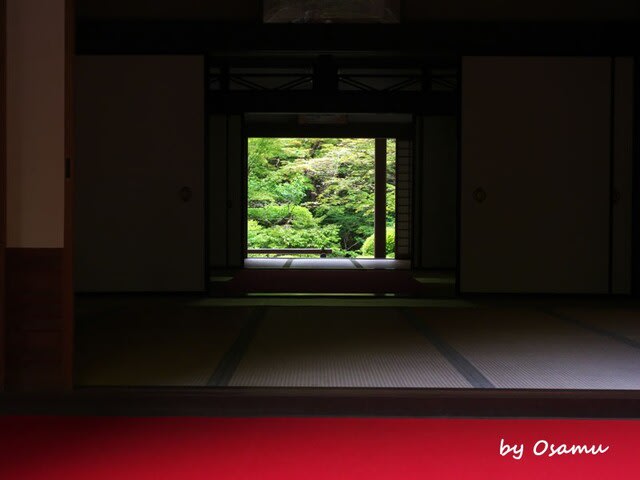

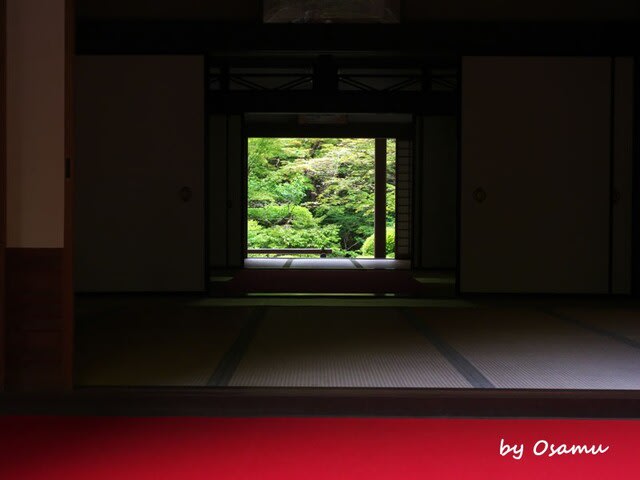

5)庭園が覗き見えます

6)名勝庭園

この庭園は江戸時代に作られたそうです。

7)

8)

9)庭園を後に白門を潜り、奥へと向かいます。

10)ここから二天門まで参道の両側に地蔵が並んでいます。

いったい何体あるのでしょうか。

11)

12)仁王門に近づくにつれて坂が急になっていきます

13)こちらも大草鞋が掛かっています。

14)仁王門を潜ります

15)本堂

この中に仏像が祀られています。曼荼羅も。

この奥にタイトル画像の三重の塔があります。

この辺りは血染めの紅葉と呼ばれているそうで、秋には真っ赤に染まるそうです。

16)実は数年前に一度来たことがあるのですが、その時はタイミングがちょっとあってなかったのかそれほどでもありませんでした。

17)

18)二天門から少し下った地蔵堂

19)そこに向かう石段

見所満載のお寺でした。

もう一度紅葉の時期に訪れたいと思いました。

湖東三山にはもう一つ西明寺がありますが、今回はバッテリーが切れてしまったので、改めて訪問しようと思います。

写真展絶賛開催中です。

百済寺を後にして金剛輪寺に向かいました。

金剛輪寺は741年(天平13年)に聖武天皇の勅願寺として行基菩薩が開山された、1300年近い歴史のある由緒あるお寺です。

百済寺が信長に焼き払われた際に、金剛輪寺も同罪として火を放たれたものの、僧侶たちの機転により本堂、三重の塔、二天門などはその難を逃れた。

本堂に祀られる仏像は平安から鎌倉時代のものでどれも見応えがありました。

また、5月1日から20日までは金剛界八十一尊曼荼羅が特別に公開されており、受付でお勧めされましたが、復元品とはいえ見事でした。

1)黒門を潜り受付へ

これは振り返って撮影したものです。

2)赤門から白門に向かう石畳の道

苔が鮮やか

3)明寿院の竜図

今年は辰年なのでぜひ見るようにと受付の方に言われました。

紅彫画という独特の技法で杉の板戸に彫った双竜に色彩を施した大作、京都府在住の画家、森田洋子氏が平成25年に奉納されたものだそうです。

4)その反対側に描かれた蓮

こちらも森田洋子氏によるもの

5)庭園が覗き見えます

6)名勝庭園

この庭園は江戸時代に作られたそうです。

7)

8)

9)庭園を後に白門を潜り、奥へと向かいます。

10)ここから二天門まで参道の両側に地蔵が並んでいます。

いったい何体あるのでしょうか。

11)

12)仁王門に近づくにつれて坂が急になっていきます

13)こちらも大草鞋が掛かっています。

14)仁王門を潜ります

15)本堂

この中に仏像が祀られています。曼荼羅も。

この奥にタイトル画像の三重の塔があります。

この辺りは血染めの紅葉と呼ばれているそうで、秋には真っ赤に染まるそうです。

16)実は数年前に一度来たことがあるのですが、その時はタイミングがちょっとあってなかったのかそれほどでもありませんでした。

17)

18)二天門から少し下った地蔵堂

19)そこに向かう石段

見所満載のお寺でした。

もう一度紅葉の時期に訪れたいと思いました。

湖東三山にはもう一つ西明寺がありますが、今回はバッテリーが切れてしまったので、改めて訪問しようと思います。

写真展絶賛開催中です。