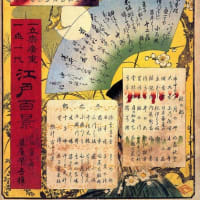

名所江戸百景を訪ねて

名所江戸百景を訪ねて

第70景 「綾瀬川鐘か淵」

近景の上部には薄紅色の花を咲かせた合歓の木(ねむのき)が大きく描かれています。

画面中央に大きく流れる川は隅田川。

遠景の中央の川は綾瀬川、その川に架かる橋は綾瀬橋。墨田川と綾瀬川の合流地点を描いています。この辺りは鐘が淵と呼ばれていました。

川では川並が筏(いかだ)を操っている姿が描かれています。

空を飛ぶとりは白鷲です。

ネムノキが花開いていることから、夕方の一コマを描いた作品だと思われます。

鐘ヶ淵

(かねがふち)

鐘ヶ淵は東京都墨田区北端の地名です。

現在、町名は堤通り(つつみどおり)、墨田などにあたります。

地名の由来ですが、隅田川が大きく曲がる所で、曲ケ淵(かねがふち)と呼んだ。あるいは、橋場から亀戸に普門院(ふもんいん)と呼ばれる寺を移転する際、寺鐘が水中に落ちたことが地名の由来となったという説があります。

綾瀬川

(あやせかわ)

埼玉県および東京都を流れる河川です。利根川水系中川の支流です。

荒川放水路が開削される前は、現在の旧綾瀬川を経由し隅田川に合流していました。

江戸時代初めまで、綾瀬川中下流は低湿地で通行が困難でした。また、大雨が降るたびに川筋が代り、一定しないことから「あやし川」と呼ばれ、後に「綾瀬川」と変わったと伝えられています。

綾瀬橋

東京都足立区千住曙町と墨田区墨田5丁目を結ぶ橋です。

昭和三十三年七月に完成しました。橋の頭上には、高速道路が通っています。

合歓の木

(ねむのき)

和名・ネムノキは、夜になると葉が合わさり閉じて(睡眠運動)眠るように見えることに由来します。

落葉広葉樹の小高木または中高木で、河川や雑木林に生えています。

花期は夏(6~7月)で、小枝の先から花柄をだし、薄紅色の花が10~20個集まって頭状花序のようにつき、夕方に開き、翌日にはしぼみます。

日本では古くから海岸線の防風林として利用されています。

描かれた場所は

現在どのようになっているのでしょうか?

訪ねてみました。

描かれた場所は、現在の汐入公園の辺りです。

写真は汐入公園の展望広場より撮影しました。撮影した際、ちょうど鳥が羽ばたいている姿を偶然にも撮影することができました。

最後に

江戸時代には将軍献上の野菜畑や鷹狩の地でした。

1889年(明治22年)に鐘紡紡績工場が設立され鐘紡(かねぼう)の名で呼ばれました。

現在、工場は廃止され、高層の都営住宅地に再開発されています。

時代と共に様変わりしましたが、しかし、隅田川は当時と変わらずゆったりと流れていました。

「綾瀬川鐘か淵」

夏の夕暮れ、一仕事を終えた川並が、家路を急ぐ、そんな日常を切り取った作品。

ひぐらしの声が聞こえてきそうな気がします。

参考

Wikipedia

太陽の地図帖 広重「名所江戸百景」の旅