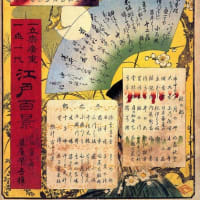

名所江戸百景を訪ねて

名所江戸百景を訪ねて

第36景 「真崎辺より水神の森内川関屋の里を見る図」

真崎稲荷の境内には茶屋や料理屋が並んでいました。

その中でも有名なのが豆腐田楽で知られた甲子屋(きのえねや)です。

この景色はその甲子屋の二階からの眺めであるといわれています。

部屋に飾られているは大輪の白い椿の花。丸窓の外では、小さな花、白梅の花がほころんでいます。

隅田川を挟んで対岸の中景の右側には水神社の鳥居が見えます。

その左側には木母寺に至る内川が描かれ、その向こう側が関屋の里です。

遠景には筑波山が描かれています。

真崎稲荷

御祭神は、豊受姫神(とようけひめのかみ)

東京都荒川区南千住にある神社です。江戸の流行り神として知られていました。

天文年間に石浜城城主となった千葉之介守胤が、ここに一族一党の隆昌を祈り宮柱を築き、先祖伝来の武運守護の尊い宝珠を奉納安置して以来、真先かける武功という意味にちなみ、真先神社としました。

大正15年(1926)、石浜神社に併合されました。

石浜神社

甲子屋

(きのえねや)

真崎稲荷境内にあった田楽茶屋です。田楽を売物にして客を集めていました。美味をうたわれた吉原豆腐を用いて田楽にして店頭の立ち飲み客に売っていました。大きいところから大田楽の名を得て人気がありました。

真先稲荷と田楽茶屋真先(崎)稲荷は、天文年間(1532~1554)、石浜城主千葉守胤によって祀られたと伝える。もと隅田川沿岸にあり、その門前には景勝地として知られていた。また、奥宮の狐穴から出現する「お出狐(いで)」は、対岸の三囲稲荷の狐と並んで有名であったという。江戸中期から参詣する人が多くなり、宝暦7年(1757)ころには、吉原豆腐で作った田楽を売る甲子屋(きのえね)・川口屋などの茶屋がたち並んで、おおいに繁盛した。吉原の遊客もよく当地を訪れ、「田楽で帰るがほんの信者なり」など、当時の川柳に真先稲荷・田楽・吉原を取り合わせた句が読まれている。荒川区教育委員会

関屋の里

現東京都足立区千住関屋町です。

1189年(文治5年)、源頼朝の命を受けた江戸太郎重長により奥州方面防衛のための関所が設置されたことから「関屋の里」と呼ばれるようになりました。

描かれた場所は

現在どのようになっているのでしょうか?

訪ねてみました。

真崎稲荷の側から水神社の方角を撮影してみました。堤防があるために隅田川は見えません。

そこで、堤防に登ってみました。

現在隅田川沿岸には首都高速6号が通っており、真崎稲荷から隅田川神社(水神社)は残念ながら見えません。

もう、どうせならと、もう少し近づいてみました。

近づいたとしても、対岸がはるか遠くに見え、正直建物の細かいところまで見ることができません。

また高速がなかったとしても、私の視力では、隅田川神社は見えないかもしれません。

江戸時代の人たちは目が良かったのですね。

現在の真崎稲荷がある、石浜神社の参道です。境内に数軒あった田楽の店も現在はありません。荒川区の掲示板からここに田楽の店があったと分かるのみです。

最後に

豆腐田楽の店は現在ありませんが、日本料理、石濱茶寮「楽」が令和2年12月に開店しています。江戸時代の人々と同じ気持ちを味わいたいと思いましたが、流行り病のことがありますので、残念ではありますが、今回は訪れませんでした。いつの日にかの楽しみにとっておきたいと思います。

参考

Wikipedia

太陽の地図帖 広重「名所江戸百景」の旅

石浜神社HP