名所江戸百景を訪ねて

名所江戸百景を訪ねて

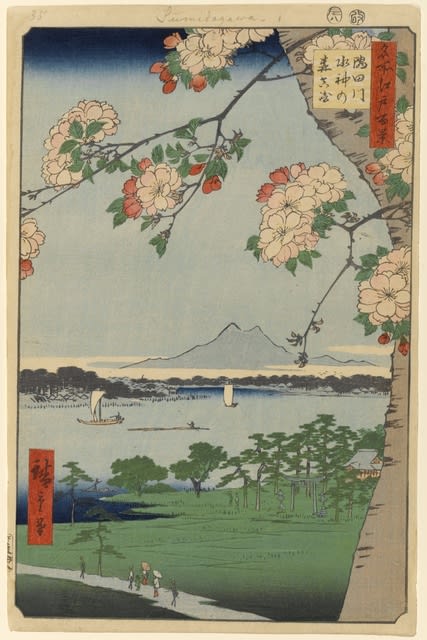

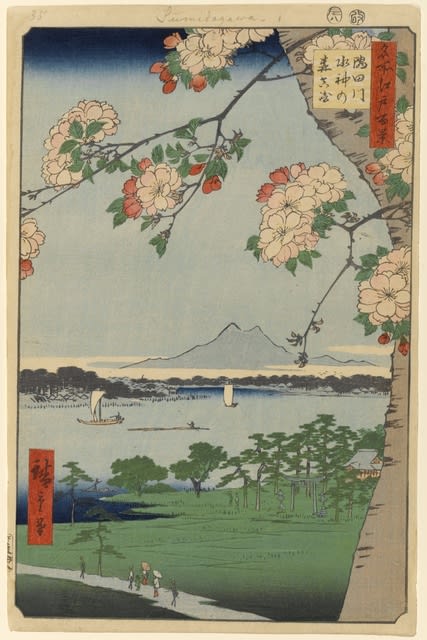

第35景 「隅田川水神の森真崎」

八重桜を右側に大きく描いています。

中景、右側に描かれている鳥居と社殿は隅田川の鎮守、水神社です。

下方の道行く人々の先には、船場渡がありました。

遠景の山は筑波山です。

水神社

水神の森真崎には水神を祀る小社が古くからあり、特に舟運業にかかわる人々の信仰を集めていました。

その水神社が、東京都墨田区にある隅田川神社の前身です。

水神さんと親しまれてきました。周辺は東白鬚公園となっています。

隅田川神社

船場の渡し

現在の白鬚橋付近にあった渡しです。「白髭の渡し」とも呼ばれました。

歴史的に位置や名称に変遷はありましたが、記録に残る隅田川の渡しとしては最も古く、律令時代の承和2年(835年)の太政官符に「住田の渡し」と書かれたものが残っています。

白鬚橋の完成に伴い、大正期に廃止されたといわれます。

白鬚橋

水神の森真崎

水神の森跡所在地 墨田区堤通二丁目17番1号 隅田川神社荒川下流のこの付近には、かつて浮島状の小さな森がありました。この森は、川を下ってきた人々にとっては隅田川の入口を知らせる森として、一方、川を遡上する人々にとっては鐘ケ淵の難所が近いことを知らせる森として格好の目印となっていました。また、この森には水神を祀る小社が古くからあり、特に舟運業にかかわる人々の信仰を集めていました。その水神社が、現在ここに鎮座する隅田川神社の前身です。社殿によれば、神社の草創事情は不明ですが、治承4年(1180)11月に源頼朝が暴風雨のなか隅田川を渡ろうとした時に安全祈願し、風波を鎮めたという伝説があります。また、嘉元年間(1303~06)に圓満院宮が隅田川を遊覧した際に立ち寄り、水神の梵字を書いて奉納下とか、戦国時代前期の江戸城主太田道灌が社殿を修造したなどという伝説もあります。江戸時代には、延宝年間(1673~81)に浅草山之宿・花川戸付近の人々が講を結んで水神祭を執行するようになり、これが元禄元年(1688)を境に数艘の舟渡御を伴う例大祭へ発展したとされています。また、宝暦九年(1759)には神輿を造営し、この時以来、6月の例大祭で神輿を供奉する舟が数艘くり出すようになったとも伝えられています。なお、水神社は、寛政9年(1797)3月に造立された石造りの小さな祠を本社としていましたが、文化年間(1804~18)を越えた頃には、今日見るような立派な木造の複合社殿が建てられるようになりました(現存する社殿は、安政江戸地震の後の再建です)。

描かれた場所は

現在どのようになっているのでしょうか?

訪ねてみました。

作品の道行く人々が向かう船場渡のあった場所のすぐ近くには、現在白鬚橋が架かっています。

構図と古地図、現代の地図と見比べると、描いた場所は現在の東京都墨田区堤通一丁目あたりから水神社を描いたものと思われます。

上記の写真は東白鬚公園の入り口から撮影しました。

描いた場所はおそらくこの辺りだと思われます。しかし、神社の姿が全く見えませんね。

少し、神社に近いてみました。

作品と同じ構図にしようと鳥居と神社を撮影すると、木々が生い茂ってほとんど鳥居が見えません。

鳥居と神社が見える場所で撮影しました。今度は近すぎですね。

正直何をメインに撮っている写真なのか?わからない写真となってしまいました。

最後に

訪れた季節が秋だったもので、葉桜で神社も鳥居も、ほとんど見えない状態でした。

春に訪れたらもう少し神社が見えたのではと思います。

春にもう一度訪ねられたらと思っています。

参考

Wikipedia

太陽の地図帖 広重「名所江戸百景」の旅