垂直の崖伝いに、何本もの太い木の根っこが伸び、先は大きな岩の間に入り込んでいます。室戸岬の海岸沿いの雑木林で見かけた風景です。

木の名前は分かりませんが、強い台風など何かの拍子で崖が崩れ落ち、崖の端に生えていた木の根のかなりの部分がむき出しになったのでしょう。壁面にへばりついた根が、毛細根を広げて流れ落ちる雨水や養分を吸い、下へ下へと伸びて、先端が大きな岩と岩の隙間へ入っています。

その先がどうなっているのか。見ることはできませんが、根っこは地面にたどり着いていることでしょう。20号です。

垂直の崖伝いに、何本もの太い木の根っこが伸び、先は大きな岩の間に入り込んでいます。室戸岬の海岸沿いの雑木林で見かけた風景です。

木の名前は分かりませんが、強い台風など何かの拍子で崖が崩れ落ち、崖の端に生えていた木の根のかなりの部分がむき出しになったのでしょう。壁面にへばりついた根が、毛細根を広げて流れ落ちる雨水や養分を吸い、下へ下へと伸びて、先端が大きな岩と岩の隙間へ入っています。

その先がどうなっているのか。見ることはできませんが、根っこは地面にたどり着いていることでしょう。20号です。

第14回風の游子展を、11月15日(火)から20日(日)まで、名古屋市民ギャラリー栄で開きます。朝日カルチャーセンター(名古屋)の「風景水彩画入門講座」で学ぶ受講生のうち有志6人によるグループ展です。

教室で描いた作品をはじめ、公募展などに出品した作品など、10号を中心に8号から80号まで約50点を展示します。

この3年間、開催日の大幅変更など振り回されてきたコロナも、やっと落ち着きました。ご高覧をお待ちします。

庭のフジバカマの花数が増えています。

フジバカマと言えば「海を渡るチョウ」で知られる「アサギマダラ」が、南の島々へ向かう途中に栄養補給をする花。我が家にも補給所をと、タテヨコ30㌢ほどの角鉢に植えて置いたところ、何と昨年、一昨年と連続で1匹のアサギマダラが訪れたのです。今年は、露地植えもしての開店です。

2018年に知多半島の東海市にあるフジバカマ園で、アサギマダラがと飛び交うのを見たのがきっかけでした。

鉢植えした白と赤系合わせて3本だった苗は、すごい繁殖力で20年には40本ほどに。そして「まさか、アサギマダラが鉢植えのフジバカマなんかに来るはずがない」の「まさか」が起きたのです。

アサギマダラは1週間ほど我が家の庭に滞在したあと、旅立っていきました。

昨年も一匹が1週間ほど滞在。アサギマダラの羽には、全国の研究者やボランティアたちが参加しているマーキング調査(つかまえたチョウの羽にマジックインキで日時場所などを記入して放つ)の文字が入っていました。

鉢はフジバカマでパンパン。根が底の穴から地中に潜り込んでいる状態になったので、昨年の花後に3分の2ほどを露地植えにしました。繁殖力は一層強まり、他の草花を圧倒する勢いに「地中に根の張りを止める仕切り板を差し込んで置くべきだった」と反省しています。

それはともかく、アサギマダラの3年連続の来訪があるかどうか。窓越しに庭を何度も見ています。

2020年10月、我が家のフジバカマにやってきたアサギマダラです

紫の斑点模様が見事なホトトギスが満開です。

日本の山野が原産。日陰を好むので半日陰の多い我が家の庭では、最も頼りになる花のひとつです。

とにかく丈夫。地中に根を広げ、狭い庭で他の草花と陣取り合戦を繰り返しています。

現在の相手は、近年進出ぶりが激しい小菊。まだ小菊は蕾の状態ですが、ホトトギスと正面からぶつかり合う状態です。

ホトトギスと小菊の陣取り合戦

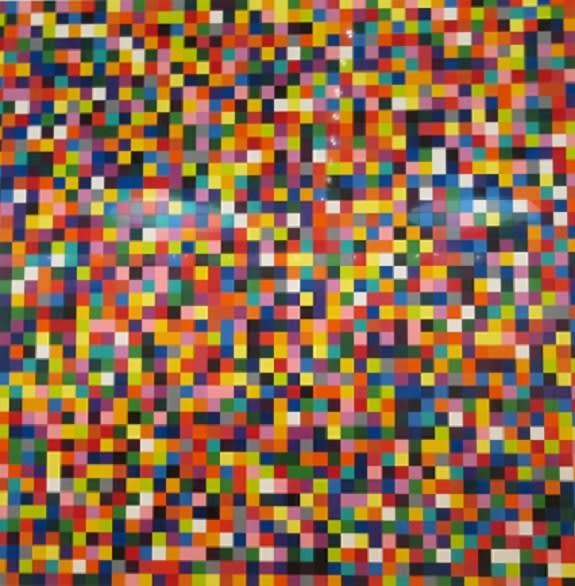

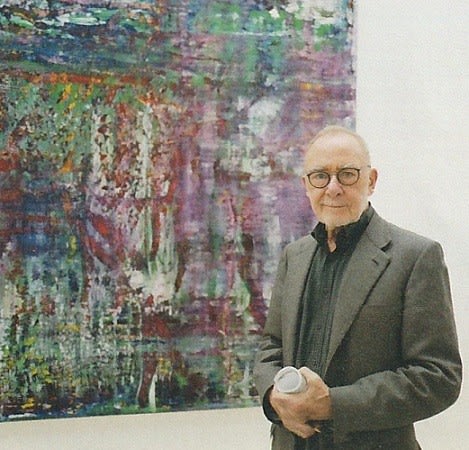

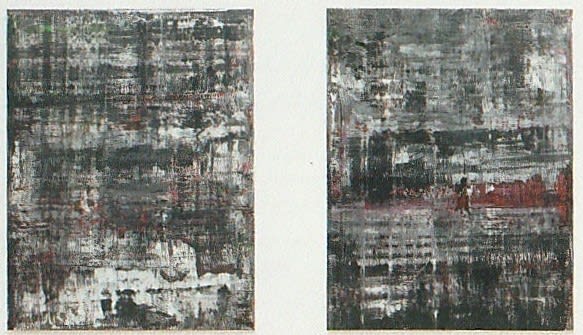

豊田市美術館で開催(2023年1月29日まで)されているドイツ最高峰の画家、ゲルハルト・リヒターの回顧展を鑑賞してきました。1932年、旧東ドイツ領に生まれ、今年90歳。自国の分裂と統合の歴史の中で探求してきたフォト・ペインティング、巨大なカラーチャート、抽象画など約140点が展示されています。

パンフなどによると、壁画を描いていたリヒターは自由に惹かれ、61年の壁建設の直前に西ドイツへ移住、本格的な絵画制作の道に入りました。

新聞や雑誌の写真を正確にうつしとる主体性のない描き方から始め、やがてそれを逆説的に描くことに専念。灰色を塗り込んだキャンバスに、絵具をローラーで塗ったり、細いへらで伸ばしたり、鏡の活用など、抽象的な表現を探求したようです。

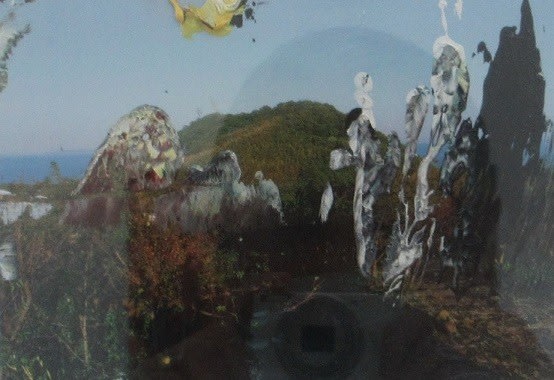

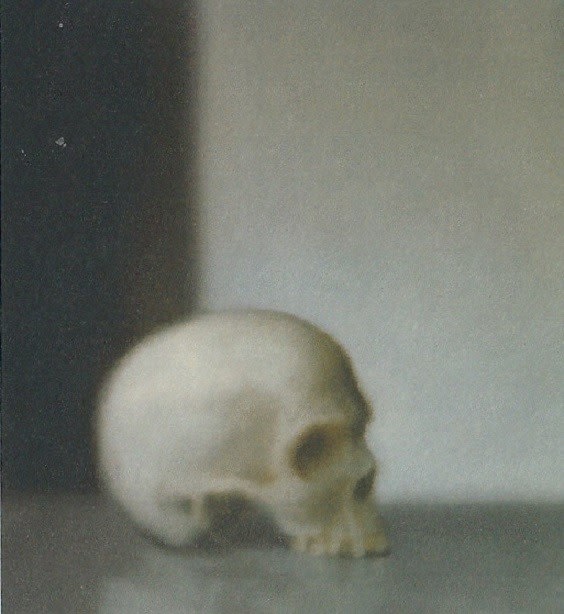

探求心は海や山の風景画、花や頭蓋骨などの静物画にも及び、写真やガラス板に絵具を載せたりもしています。

とりわけ、代表作である「ビルケナウ」は、第2次世界大戦時のアウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所で密かに撮られた写真をイメージして、黒、白、赤、緑の絵具を塗り込んで表現してあり、しばらく足が止まりました。

65歳になって絵画の世界に迷い込んだ私には、抽象画や現代アートに対する理解力は乏しく、展覧会に出かけても作品の前を素通りすることが少なくありません。しかし、今回のリヒター展では幾つもの作品の前で足が止まり、見入る自分に気づきました。どのような鑑賞者をもひきつける。リヒター作品のすごさでしょう。

理解を深めようと鑑賞後、美術館のショップに並んだリヒター関連の書籍の中から購入した一冊(林寿美著 ゲルハルト・リヒター 絵画の未来へ=水声社)の表紙カバーの帯に、こう書かれていました。

「優れた画家には、わたしたちには見えないものが、見えているのだ」

なるほど。だとしたら、未来の優れた画家はどのようなものを見て、どのような表現をしていくのでしょう。

(追記)

豊田市美術館では常設展だけでなく、今回のゲルハルト・リヒター展も、営業目的などでなければ、展示作品のごく一部を除いて写真撮影は自由になっています。パンフレットの写真も加えて掲載しました。

画家ゲルハルト・リヒター

近所の民家の庭から、公園の林から芳しい香りが漂っています。キンモクセイです。

満開期を迎えた我が家のキンモクセイも、その1本。ここ数年、花数が減り、色が薄く、香りも今一つの状態が続いていますが、ことしはどの項目にも改善の兆しを感じます。お礼肥として、地中へ玉肥を打ち込んでやろうと思っています。

コロナが落ち着き、名古屋のギャラリーでも、趣味で絵画制作を楽しむ人たちによる3年ぶりの作品発表展が相次いでいます。2つのグループ展を見てきました。

【第7回彩游会水彩画展】

名古屋市民ギャラリー栄の7階で、23日まで開かれている水彩画展。絵仲間の1人で、個展も開いている大坪信之さんらのグループ展です。

大坪さんの力量(今年は5月18日付で掲載=楽描き水彩画「コロナ乗り越え2回目の水彩画個展=名古屋の大坪信之さん)もさることながら、グループの腕前もなかなかのレベルです。14人のメンバーそれぞれが、磨きを掛け合っていることが伝わってきます。

【第33回彩林展】

gooブログ「折々スケッチ」を発信するとともに、絵の教室の主宰もしている塚本紘枝さんら5人のグループ展。愛知芸術文化センター12階の展示室で23日まで開いています。

グループの生徒らを指導していた恩師が亡くなって18年になりますが、遺志を継ぐように年に一度同じ展示室を借りて、和紙に墨と水彩で描いた作品を発表しているそうです。

瀬戸内の小さな船着場で見かけた風景の一枚です。

岸壁の構造物を支えるコンクリート柱を補強するように、円形の太い金属製の支柱が海中へ差し込まれています。

カキやフジツボなどが張り付いた金属柱。打ち寄せる波が回り、小さな渦潮も見えます。20号です。

名古屋の目抜き通りを織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の3英傑行列で彩る名古屋まつりが、3年ぶりに開催(15~16日)され、初日を見てきました。

コロナの不安はまだ消えていないとあって、山車ぞろえや交差点での演技などプログラムの一部が中止されましたが、秋晴れの沿道は、やっとかめ(久しぶり)に戻ってきた華やかな歴史絵巻をホッとしたように魅入る市民で賑わいました。

初日は、名古屋駅前から広小路通りを歩いて栄、矢場町までのコース。

ブラスバンドのフラワーパレード、市立桜台高校校ファッション文化科の生徒によるナナちゃん隊などに続いて、郷土英傑行列。公募などで選ばれた信長と正室の濃姫、秀吉と正室ねね、家康と孫娘の千姫が、それぞれ腰元や家来らと練り歩きました。

16日は、市役所前から久屋大通を栄・矢場町へ向かうコースで催されます。

先日、ハイビスカスティーの原料になる赤いローゼルの実を掲載しましたが、ローゼルには白い実もあるのですね。恥ずかしいことに、真っ赤な実の印象が強くて、勝手に「ローゼルの実は赤だけ」と思い込んで白い実のローゼルを見逃していました。

名古屋市農業センターの温室の入り口で鉢植えが2本、近くの畑でも1本の白いローゼルが迎えてくれています。

説明プレートによると、赤いローゼルの花はクリーム色、実と茎は赤に対し、白いローゼルは花も実も茎も白。ハイビスカスティーにした時の味は赤白同じ程度ですが、白いローゼルは発色しないそうです。

「年に一度は個展を開く」を目標に描き続ける、愛知県日進市在住の筒井敏彦さん(79)の第12回絵画展「絵描きの旅、街歩き」が、11日から名古屋市民ギャラリー栄で始まりました。16日まで。

筒井さんが定年後の65歳から独学で描き始めた絵は、ペンでスケッチした下絵に、日本画などで使う固形の顔彩を水で溶かして彩色する手法。淡く柔らかな絵は魅力的です。

必ず現地でスケッチ、途中で雨が降れば翌日に出直す。写真には頼らない――。これは、海外へ出かけた時も同じだそうです。

年に一度の個展も別の会場で開いたことはありますが、休んだことはありません。コロナ禍の中で市民ギャラリーの展示室のほとんどが中止になった時も、開いてきたそうです。

会場には、この1年間に描いたハガキ大から6号大までの40点余を展示。今回は初めて奥様の刺繡画3点が特別出品されています。

これは奥様の刺繡画です

ピンクが入った淡い紫色で、サフランやクロッカスをひと回り大きくしたような花・・・。名古屋市農業センターの宿根草園の何カ所かで、誘いかけるように咲いているコルチカム(和名・イヌサフラン)です。

ヨーロッパや北アフリカ原産のイヌサフラン科。品種が多く、春に咲く黄色い花や八重咲きもあるそうです。

香りを期待したくなる容姿ですが、香りはないそうです。

もうひとつ、ネットを開くと花言葉は何と13も。1つの花で、これほど多くの花言葉を見たのは初めてです。

永続、永遠、頑固、楽しい思い出、悔いなき青春、華やかな美しさ、華美、美徳、回顧、努力、幸福・・・。「私の最良の日は過ぎた」とか「危険な美しさ」といったドキッとする言葉もあります。

名古屋の庄内緑地公園は、花の多い公園の1つとして知られています。前回訪ねたコスモス畑の他に、いくつもの花に出会いました。

正面玄関など数カ所合わせて10本ほどあるスイフヨウは、ちょうど見ごろ。正面玄関付近や花壇に合わせて50本近くも植えてあるワタは、ふんわりした真っ白なボールを次々に生みだしています。

さらに進むと、こんもりと盛り上がるアメジストセージが見事。近くにある公園自慢のバラ園でも、開花が始まっていました。

バラ園も開花が始まっています

名古屋の庄内緑地公園にあるコスモス畑に行ってきました。まだ早いかな、と思いつつ訪ねたのは、開花直前に来襲した大型台風の被害が気になっていたからです。

案の定、結果は写真の通り。何年か前に見た通り、あちらこちらに背高く伸びていただろう茎が途中で折れ曲がったのや、根元から倒れている光景がありました。

でも、何年か前もそうでしたが、植物の逞しさに驚きます。折れたところから垂直に伸びた茎や、倒れたままの茎から花弁を開いているコスモス少なくありません。そうした光景にレンズを向けているカメラマンの姿もありました。

これはコスモス畑とは別の所にある背の低い品種です

真夏日も続いていた気温がやっと下がり始め、散歩道や自宅庭の秋も進みそうです。秋の七草たち(ハギ、ススキ、クズ、ナデシコ、オミナエシ、フジバカマ、キキョウ)の今をカメラに収めてみました。

自宅の庭にある七草はハギ、オミナエシ、ナデシコ、フジバカマ。2種類のハギのうち、先に咲いたエドシボリは花が落ち、実が入った莢に。シラハギも短い花期を終えようとしています。

長い間咲いていた鉢植えのナデシコも、数輪の花が残っているだけ。真っ先に咲いたオミナエシは、まだまだ元気な黄金色。七草の中でも開花が一番遅いフジバカマは、蕾がやっと膨らみ始め、まもなく開きそうです。

ススキ。散歩道の秋の代表ですが、名古屋の郊外でも年ごとに減っています。今年も住宅造成地のススキが住宅の建設でいくつか消えました。同じく散歩道のクズは花期を終え、種子を包んだ莢が何本も垂れています。

散歩で立ち寄ることの多い名古屋市農業センターの花壇のキキョウ。花は初夏にも見かけますが、やっぱり秋が似合いますね。

ハギ。シラハギも花期終盤です

ススキ。花穂が次々に膨らんでいます

クズ。花期を終え、実の莢が目立ちます

ナデシコ。鉢植えですが花数も少なくなりました

オミナエシ。まだまだ元気です

フジバカマ。蕾が日に日に膨らみ、まもなく開花です

キキョウ。虫食いが目立ちます