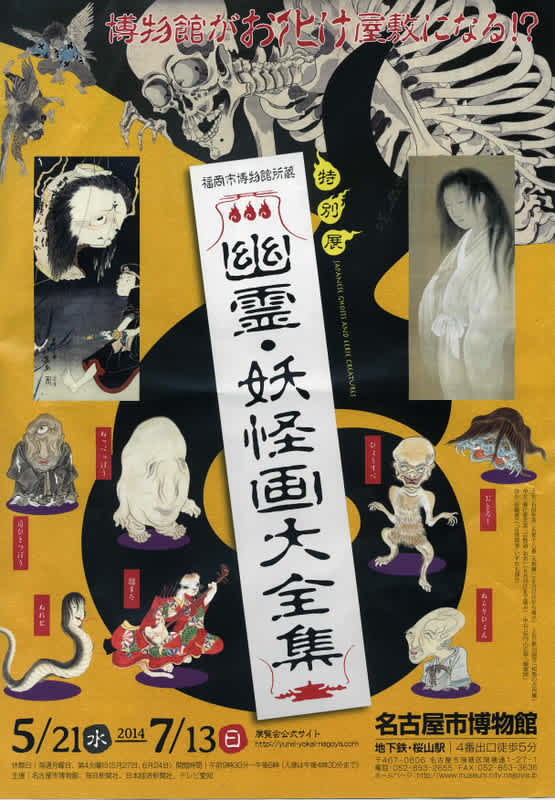

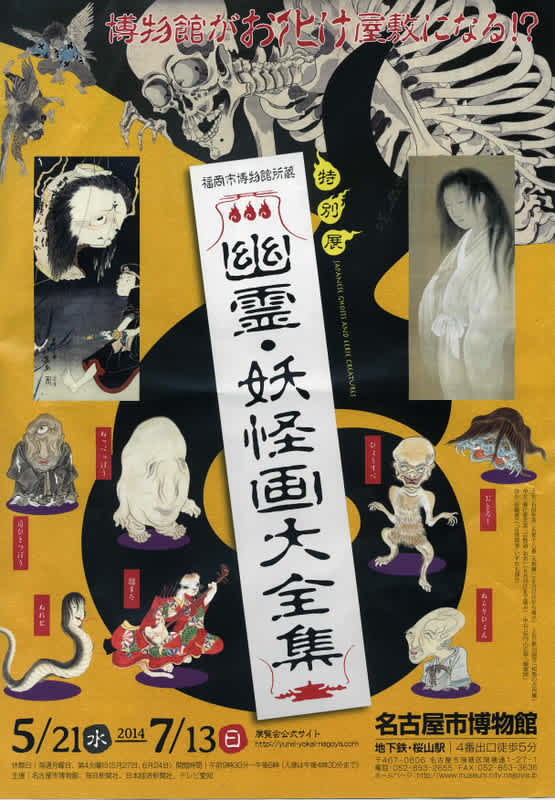

「博物館がお化け屋敷になる!?」。

こんなキャッチフレーズを掲げて、名古屋市博物館で7月13日(日)まで開催されている「幽霊・妖怪画大全集」を見てきました。僕は幽霊や妖怪にさほど興味はありません。でも、世間は数年前からちょっとした妖怪ブーム。僕が通う水彩画教室の先生も昨今、妖怪本を出すなど「妖怪のとりこ」になっているとあって、その正体を確かめてやろうと思ったからです。

骸骨の絵や「生きている時は美人でした」と題し、美しい女性が遺体になり腐敗してゆく様を描いた幽霊画・妖怪画に迎えられた展示会場。僕の頭では漠然としていたこの世界の歴史や奥の深さ、広がりを知ることができました。

妖怪については日本書紀にも出てくるようです。その後も、物語や伝承、歌舞伎、絵物語などにも登場して広がりました。

古くから天災や戦争などで世の中が暗く不安になると、ブームが起きているようです。

絵画制作だけでなく研究者としても尽力したのは、日本画家で風俗研究家だった吉川観方(よしかわかんぽう 1892~1979)。吉川は日本画家の竹内栖鳳らに師事し、浮世絵・版画も学び、1万数千点もの幽霊・妖怪画などを収集、その多くを福岡市博物館が所蔵、一部がいま名古屋市博物館で展示されているのです。

幽霊画や妖怪画を描いた画家は吉川以外にもたくさんいます。浮世絵の広重、北斎、歌麿、そして何人もの人間のポーズを合わせて顔と手を描いた絵で知られる国芳ら。日本画界では、妖怪画の先駆者といわれる円山応挙のほかに、伊藤若冲らも描いています。近年では「ゲゲゲの鬼太郎」の水木しげるが代表でしょう。

幽霊・妖怪といっても、怖いとか醜い、気味の悪いものばかりではありません。

超美人で妖艶な女性や雪女もいれば、骸骨やノッペラボウ、ひょうきんもの。狐や猫、狸、蛇などきりがありません。もっとも、雪女や大入道を「怖い」と感じるか「可愛い」と感じるか。人それぞれですよね。

とはいえ、会場にたくさん展示されていた幽霊画の掛け軸の1本が例え僕のものになったとしても、自宅の床の間に掛けることはないでしょう。

「正体不明」と題する何が描いてあるのか分からない作品も展示されていました。これって、やっぱり不気味ですね。

会場では「YKI48総選挙」なるものが行われていました。人気アイドルグループの「AKB48総選挙」に便乗した幽霊画・妖怪画の人気コンテストというわけです。

名古屋市博物館での投票結果は分かりませんが、横浜で昨年あった展覧会場での結果をみると、投票者が多かっただろう若い人たちの幽霊感、妖怪感も見えてきて「なるほど」と楽しくなりました。

幽霊や妖怪がどのくらいいるのか。巷間に埋もれたのや、子どもたちが生み出したのを拾い上げれば数万、いやそれ以上はいるでしょう。僕が通う水彩画教室の講師で、現代美術作家を名乗る山田彊一先生も、毎週のように新しい妖怪を生み出し、70代半ばにして「妖怪で世界に打って出てやろう」なんて野心も抱いているようですから。

そう、山田先生自身も、まさに妖怪ですね。

展覧会期間中の6月14日(土)には、博物館の講堂で山田先生の「名古屋の妖怪たち」と題する講演が予定されています。

午後2時から(午後1時30分開場)。先着220人。当日12時半から聴講整理券を先着順に配布(1人1枚限り)。聴講には本展チケット(観覧済み半券可)が必要だそうです。