趣味として絵画などを学ぶグループらの作品発表展に、賑やかさが戻って来ました。

コロナのため3年間も続いた開催中止が解けて2年目。絵仲間たちの案内を受けて、名古屋市民ギャラリー栄で開催中の第22回墨と水彩 はがき絵「彩青展」と、「火曜会&アートクルール水彩展」、愛知芸術文化センター12階のアートスペースで開かれている「プリマベーラ・一刻の交差展」と題する作品展を見てきました。いずれも12日まで。

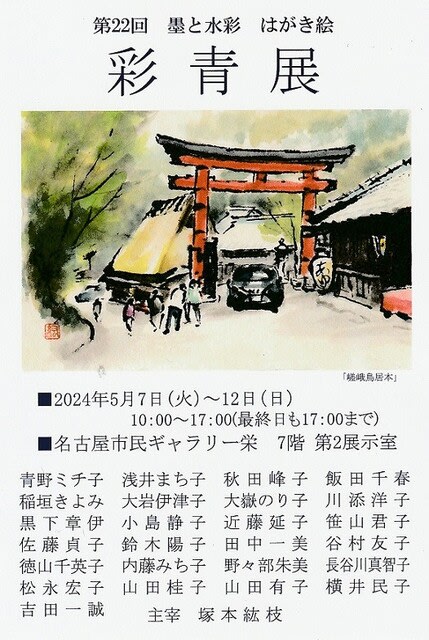

〈彩青展〉

ブログ「折々スケッチ」の塚本紘枝さんが主宰している教室。塚本さんと25人の生徒が風景や静物などをモチーフにした、ハガキ大から4号大を中心に並んでいます。

僕は先日、福井県内で開かれていたサムホール大(22.7~15.8 ㌢)の公募絵画展を見て、小さなサイズの作品に秘められた豊かな感性に驚きましたが、彩青展でも絵画はサイズの大小だけではないことを改めて知らされます。

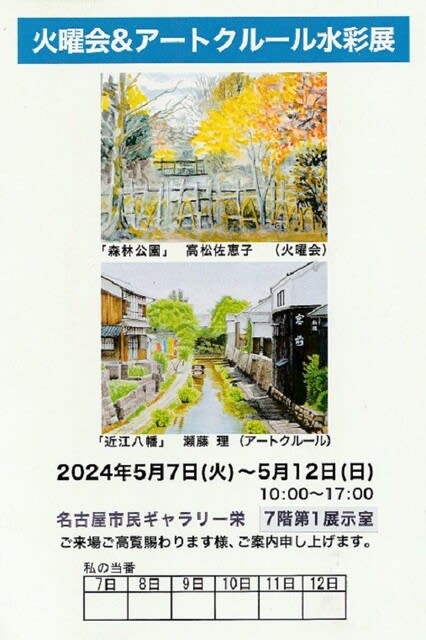

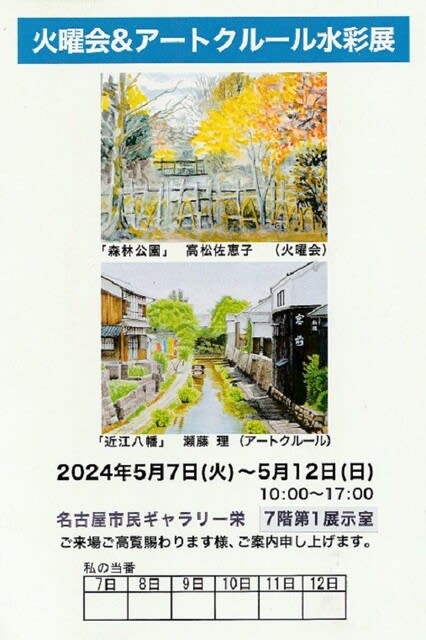

〈火曜会&アートクルール水彩展〉

2つのグループの合同展。

火曜会はプロ級のメンバーもいる集まり。僕が絵を習い始めたころグループの展覧会をみて「こんな絵が描けたらいいなあ」と思ったものです。

アートクルールは水彩画を中心に集まるグループ。先生は置かず、互いに教え合い励まし合って力を付けています。所属する2人の絵仲間の作品からもその楽しさを感じました。

〈プリマベーラ・一刻の交差展〉

アート界有数の団体「二科」の絵画部で新しく会友になった人たちの中から、5人が声を掛け合って企画したという展覧会。具象・抽象、大小さまざまな大作が並びます。メンバーのひとりは僕が習うカルチャーセンターの仲間。食べた魚料理の食べかすをモチーフにした豊かな発想は見事です。