就活やら何やらでただでさえ遅い更新が更に遅くなってしまいました。

更新だけでなく絵も滞ってます。元々低い技量が更に低くなってそう…

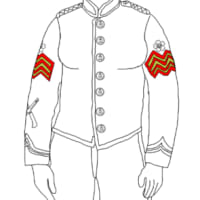

さて、本日紹介しますのは海兵士官略服です。

※公開した後に酷い間違いを発見したので修正しました。

略服を着したる海兵士官砲兵科少佐(手前)と同尉官(後ろ)です。

配色が微妙だったため分かりにくいですが、紺羅紗です。

海兵士官の略服は陸軍と似た肋骨服を用いていますが、陸軍とは階級の表し方が違います。

陸軍の肋骨服では袖章で階級を区別していましたが、海兵隊では佐尉官を胸章の数で区別していました(佐官5本、尉官4本)

袖章での区別は行われず、佐官のみ襟の櫻花の数で階級を区別していました。(大佐3個、中佐2個、少佐1個)

常帽は佐尉官の区別があり、佐官は2本、尉官は1本と定められました。

尉官にいたっては襟の櫻花すらなく、大尉から少尉補に至るまで区別がありません。

唯一、少尉補のみ常帽の金線を除く、という違いが有る程度でした。

常袴の側線は砲歩で区別されており、砲兵一寸、歩兵四分五厘と定められました。

こちらは炎暑の際の海兵士官です。

上衣は明治7年6月8日に制定され、夏季炎暑の際は白リンネル製略服を用いてもよいとされました。

実はこの絵に関しては想像の域を出ない点がいくつかあります。

というのも、帽上覆垂(帽覆い)が制定されたのは明治9年5月24日

海兵隊が廃止されたのが同年7月という点を考えると、この組み合わせが実際に着用された可能性は低いと考えられます。

あとは、佐官の櫻花章が夏服でも付けたかどうかという点です。

こちらは生地が変わっただけですので、通常略服と同様であると判断しました。

大体の雰囲気が伝わってくれればいいなと思います。

さて、略服は以上です。

次は差分で常服を描きたいなと思ってます。/font>

更新だけでなく絵も滞ってます。元々低い技量が更に低くなってそう…

さて、本日紹介しますのは海兵士官略服です。

※公開した後に酷い間違いを発見したので修正しました。

略服を着したる海兵士官砲兵科少佐(手前)と同尉官(後ろ)です。

配色が微妙だったため分かりにくいですが、紺羅紗です。

海兵士官の略服は陸軍と似た肋骨服を用いていますが、陸軍とは階級の表し方が違います。

陸軍の肋骨服では袖章で階級を区別していましたが、海兵隊では佐尉官を胸章の数で区別していました(佐官5本、尉官4本)

袖章での区別は行われず、佐官のみ襟の櫻花の数で階級を区別していました。(大佐3個、中佐2個、少佐1個)

常帽は佐尉官の区別があり、佐官は2本、尉官は1本と定められました。

尉官にいたっては襟の櫻花すらなく、大尉から少尉補に至るまで区別がありません。

唯一、少尉補のみ常帽の金線を除く、という違いが有る程度でした。

常袴の側線は砲歩で区別されており、砲兵一寸、歩兵四分五厘と定められました。

こちらは炎暑の際の海兵士官です。

上衣は明治7年6月8日に制定され、夏季炎暑の際は白リンネル製略服を用いてもよいとされました。

実はこの絵に関しては想像の域を出ない点がいくつかあります。

というのも、帽上覆垂(帽覆い)が制定されたのは明治9年5月24日

海兵隊が廃止されたのが同年7月という点を考えると、この組み合わせが実際に着用された可能性は低いと考えられます。

あとは、佐官の櫻花章が夏服でも付けたかどうかという点です。

こちらは生地が変わっただけですので、通常略服と同様であると判断しました。

大体の雰囲気が伝わってくれればいいなと思います。

さて、略服は以上です。

次は差分で常服を描きたいなと思ってます。/font>

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます