早いもので京極夏彦さんの「百鬼夜行シリーズ」のことを「読書の秋は京極夏彦で!」という記事で紹介してから4年がたった。今月初めに「神保町ブックフェスティバル」でご本人とすれ違ったことがきっかけで、京極夏彦熱が再燃している。折に触れて今回は「巷説百物語シリーズ」を読み進めているところだ。

これは江戸時代、明治初期を舞台にした怪異譚。全部で5冊あり、それぞれに短編が6~7編ずつ収められている。「百鬼夜行シリーズ」のような長編小説ではないから、読書慣れしていない人にとっては彼の小説に入門するのにうってつけだ。

1編だけでも読んでいただくとわかるが怪異譚とはいっても実際に怪しげな妖怪や亡霊がでてくるわけではない。怪異譚、妖怪伝説をモチーフにしたミステリー小説である。テレビドラマの「必殺仕事人」に登場するような闇の稼業を請け負う3~4人のキャラクターが設定されていて、大悪人(たいてい殺人者)を巧みにおびき寄せて罰を加えるという形式。ただし必殺仕事人のように直接手を下すのではなく、自ら死を選ぶように策を講じるわけである。そのための仕掛けに怪異譚や祟りが利用される。

各話は主に怪異譚を蒐集するため諸国を巡る戯作者志望の山岡百介という登場人物の視点から書かれている。不気味な話、現実にはとうてい起こりえない事件が進むうちに、読者はぐいぐいと引き込まれていく。わかりにくいと思うとしたら、それは読者の理解力のせいではない。話の断片を少しずつ明かしながら書かれているので事件の全容は最後まで読まないとわからないように構成しているからだ。また途中でがらりと話を変えることもしばしば。同じ事件も違う人物、異なった視点から見ると全く違う様相を帯びてくる。いったい何が本当なのか?どの視点から見ても不可解であることに変わりはない。

そして不気味さが煮詰まったところで話は急展開する。「あれあれっ!どうなってるの?」と読み進めるうちにそれまでの謎が一気に解けて、悪人とおぼしき人物が特定される。そして息をもつかせないスピードで見事に成敗されてしまうのだ。しかし、謎がすべて明かされるわけではない。締めの部分を味わいながら残りの謎の種明かしを読むことになる。話によってすがすがしい読後感だったり、人間の持つ業の深さを感じたり、この世の無常を思いつつ読み終えることになるのだ。

時代小説のスタイルをとっているとはいえ、スリリングさやスピード感あふれる展開は現代小説だと言ってよい。本に没頭して時のたつのを忘れたい方、現代社会の煩わしさを忘れたい方にはお勧めしたいシリーズである。おどろおどろしい怪異譚集なのに、ついつい戻ってみたくなる世界なのだ。

このシリーズはもともと「単行本」として発売され、その後「C・NOVELS」という新書版、そして「文庫版」が発売された。現在いちばんお求めやすいのは「文庫版」である。

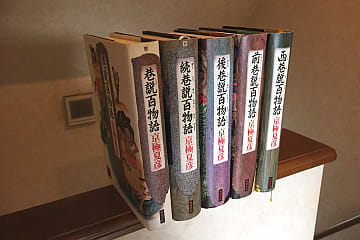

単行本の表紙はとても風情がある。どうせならと思い、これを機会に中古書店を探索して全巻揃えておいた。以下は各巻の表紙で、その本に登場する妖怪などが描かれている。(写真をクリックすると拡大するようにしておいた。)

実はこの表紙の裏に「隠し絵」が仕込まれていることに今回気が付いた。本の順序に従って掲載するが、最初の2枚はかなり残虐なのでモザイク表示にしておく。画像をクリックするとオリジナルの絵を拡大表示するようにしておいた。

文庫本やKindle版でお読みになりたい方は、こちらからどうぞ。

「巷説百物語 (角川文庫)」(Kindle版)

「続巷説百物語 (角川文庫)」(Kindle版)

「後巷説百物語 (角川文庫)」(Kindle版)

「前巷説百物語 (角川文庫)」(Kindle版)

「西巷説百物語 (角川文庫)」(Kindle版)

内容:

闇の江戸、跳梁跋扈する怪、そして、妖しを斬る影――傑作妖怪時代小説。

江戸時代。曲者ぞろいの悪党一味が、公に裁けぬ事件を金で請け負う。そこここに滲む闇の中に立ち上るあやかしの姿を使い、毎度仕掛ける幻術、目眩、からくりの数々……。幻惑に彩られた、巧緻な傑作妖怪時代小説。

巷説百物語

怪異譚を蒐集するため諸国を巡る戯作者志望の青年・山岡百介は、雨宿りに寄った越後の山小屋で不思議な者たちと出会う。御行姿の男、垢抜けた女、初老の商人、そして、なにやら顔色の悪い僧―。長雨の一夜を、江戸で流行りの百物語で明かすことになったのだが…。闇に葬られる事件の決着を金で請け負う御行一味。その裏世界に、百介は足を踏み入れてゆく。小豆洗い、舞首、柳女―彼らが操るあやかしの姿は、人間の深き業への裁きか、弔いか―。世の理と、人の情がやるせない、物語の奇術師が放つ、妖怪時代小説、シリーズ第一弾。

続巷説百物語

無類の不思議話好きの山岡百介は、殺しても殺しても生き返るという極悪人の噂を聞く。その男は、斬首される度に蘇り、今、三度目のお仕置きを受けたというのだ。ふとした好奇心から、男の生首が晒されている刑場へ出かけた百介は、山猫廻しのおぎんと出会う。おぎんは、生首を見つめ、「まだ生きるつもりかえ」とつぶやくのだが…。狐者異、野鉄砲、飛縁魔―闇にびっしり蔓延る愚かで哀しい人間の悪業は、奴らの妖怪からくりで裁くほかない―。小悪党・御行の又市一味の仕掛けがますます冴え渡る、奇想と哀切のあやかし絵巻、第二弾。

後巷説百物語

御行の又市、山猫廻しのおぎん、事触れの治平ら小悪党たちの暗躍を描いた人気シリーズの第3弾。幕末を舞台とした先の2作とは異なり、時代は明治へと移り変わっている。年老いた主人公、山岡百介が、数十年前に又市らによって仕組まれた事件を振り返るという趣向だ。奇怪なしきたりに縛られた孤島、死人が放つ怪火、不死の蛇、人へと変化する青鷺など、著者が得意とする妖怪を題材にした6編が収録されている。第130回直木賞受賞作。

前巷説百物語

江戸末期。双六売りの又市は損料屋「ゑんま屋」にひょんな事から流れ着く。この店は表はれっきとし物貸業、しかし「損を埋める」裏の仕事も請け負っていた……若き又市が江戸に仕掛ける、百物語はじまりの物語。理由あって上方から江戸へ流れてきた双六売りの又市は、根岸の損料屋「ゑんま屋」の手伝いをすることに。この店はれっきとした貸物業、しかし裏では、決して埋まらぬ大損を大金と引き替えに仕掛けであがなう…という稼業を営んでいた。渡世仲間らと共に、若き又市が江戸に仕掛ける妖怪からくりの数々。だがついに、とてつもない強敵が又市らの前に立ちふさがる。やるせなさが胸を打つシリーズ第4弾。

西巷説百物語

人が生きて行くには痛みが伴う。そして、人の数だけ痛みがあり、傷むところも、傷み方もそれぞれちがう……様々に生きづらさを背負う人間たちの業を、林蔵があざやかな仕掛けで解き放つ。大坂屈指の版元にして、実は上方の裏仕事の元締である一文字屋仁蔵の許には、数々の因縁話が持ち込まれる。いずれも一筋縄ではいかぬ彼らの業を、あざやかな仕掛けで解き放つのは、御行の又市の悪友、靄船の林蔵。亡者船さながらの口先三寸の嘘船で、靄に紛れ霞に乗せて、気づかぬうちに彼らを彼岸へと連れて行く。「これで終いの金比羅さんや―」。第24回柴田錬三郎賞を受賞した、京極節の真骨頂。

応援クリックをお願いします!