20年前、大学の教師になりたかった。

いざ、採用されて、さぁ、4月から授業、という時になって、はじめて「やべぇ」と思った。

野党でいるのは楽だ。

この記事を書き始めたのは選挙の開票が始まったころで、またしても放置してしまった(のんきに暮らしているようで色々あるのだ)。

その間に世の中は少し冷静になって、この圧倒的な勝敗がとても危険だと言うことにやっと気づいて来てる感じ。

あぁ。小泉ブームから何も学ばなかったのか。

というか、これが、今のマジョリティの“学力”なんだと思う。

この50年で、すっかり“学ぶ力”を骨抜きにされた。

今年の安倍川花火大会は大雨で一ヶ月延期になって、先週の土曜にあった。

日文協の時にスーパーもちづきから色々買ったのが良いタイミングで、招待券をいただいたので、今年は久々に三脚を持って良い席で観覧。

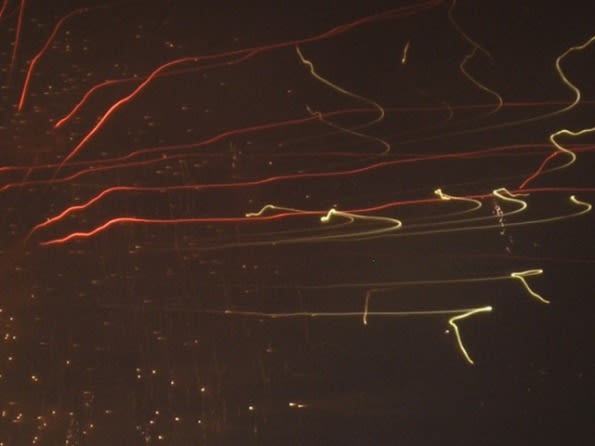

上の写真の中にも液晶の光が写っている。

携帯電話やゲーム機で写真を撮る時代だ(勿論私もデジカメ)。

それはそうと、花火を普通に手持ちのカメラで撮ったらぶれるし、暗いからきれいに写らない。

高感度のカメラでシャッター速度を短くしても、カメラをしっかり固定して長時間露光しても、我々の見ている(と思っている)花火とは別のモノがのこる。

花火が面白いのは、空間的な広がりと時間の記憶とを“同時”に知覚して、一つの物として見ている、ということがあるように思う。

そういう意味では、同時に鳴っている様々な音と、消えたはずの前の音との繋がりを意識している音楽鑑賞にも似ている。

機械の“認識”の方が“正確”なんだけれど、我々は、そんな物を見て(聴いて)いるのではない。

と、まぁ、理屈っぽく言うこともないんだけれど、花火を見にいって写真を撮ろうと思うと、そういうことを意識しないわけに行かない。

これも、もう20年近く前のことなんだけれど、たまたま通りかかった銀座(多分、ハンターにレコードを買いに行ったんだと思う。今もあるのかな)のギャラリーで井上明という人の写真展を見た。

衝撃。

花火から“輪郭”を奪う。

自由な露光。カメラ回してる??

写真集はないらしいので、取りあえずポストカードを買った。

今、この人の作品はネットで観られる。

進化してるなぁ。

パノラマ的“全景”の方向にも展開しているが、やっぱりメインは“外周”のない、つまり、銀河系の内側のような世界。

それだけで、もう、自分が何を見ているのか解らなくなってしまう。

というか、この人は、最初っからこう見えていたんだろうか。

それとも、写真というメディアによって認識させられた結果なのか。

こういう衝撃は記憶に残るし、自分の認識や表現に影響を与える。

真似をしたって出来っこないんだけれど、そういう記憶が遠くの方にあると花火を見た時呼び出される、という感じ。

勿論、花火だけじゃなく、自分が観ている物、みえているもの。全部。

*ははは。カメラのせい、にしたいけれど、まぁ、こんなもんです。

前の記事に書いたように、ふとしたことでクインシー・ジョーンズの伝記映画(?)を見た。

そこから、『we are the world』の20周年記念盤DVDをみて、“その後”のこととか、またまた色々感心。

全部無償。これがチャリティ。

それにしても、知らなかったことが多すぎ。

それからそれ、色々思い出すことが多い。

TVドラマ『ルーツ』の最後、アレックス・ヘイリーが稗田阿礼のような語り部から、クンタ・キンテの話を聴くところは、少年時代の私にものすごく強烈な印象を与えたんだよなぁ、と思って、DVDセットを安く購入して早速最後を見たら、南北戦争が終わって自分の土地を手に入れるまでで終わっている。

続編を見たんだ、と気づく(妙に憶えている『あしながおじさん』のエピソードも続編だろう)。

アメリカの黒人たちにとって、この100年も、それ以前と同じくらい辛かったと思う。

で、こっちのDVDは日本盤が無いらしいのだけれど、youtubeに最後の所があった。

Happy End of Roots the next generations Part 1/2 ・ 2/2

ここを見るだけでいろんな事が甦ってくる。

別に、これを見たから歴史学に興味を持った、とは言わないけれど、やっぱり確実に影響は受けてるな。

『we are the world』の収穫の一つは、ハリー・ベラフォンテを再認識させられたこと。

この人は筋金入りの活動家らしい。

「バナナ・ボート」もだけど、「さらばジャマイカ」、『みんなの歌』の曲の中でも特別お気に入りだった。

だから、原曲とは違うようだけれど、日本語の歌詞はこれ。

ついでに、びっくりしたのが、ベラフォンテのとなりでダン・エイクロイドが歌っているという……。どういう基準で選んだんだろう……。

あぁ、また別のことを思い出した。

『みんなの歌』歌詞リストの、「さらばジャマイカ」の下の方に「想い出のグリーン・グラス・オブ・ホーム」が出てくる。

ホントの歌詞はここで終わりじゃない、と言うのを識ったのは最近のことで、えらく驚いた。

次から次。

色々思い出すのは年を取ったからなんだろうなぁ。

9月だ。

傍観者もそろそろ当事者にならねば(って、遅すぎ)。

いざ、採用されて、さぁ、4月から授業、という時になって、はじめて「やべぇ」と思った。

野党でいるのは楽だ。

この記事を書き始めたのは選挙の開票が始まったころで、またしても放置してしまった(のんきに暮らしているようで色々あるのだ)。

その間に世の中は少し冷静になって、この圧倒的な勝敗がとても危険だと言うことにやっと気づいて来てる感じ。

あぁ。小泉ブームから何も学ばなかったのか。

というか、これが、今のマジョリティの“学力”なんだと思う。

この50年で、すっかり“学ぶ力”を骨抜きにされた。

今年の安倍川花火大会は大雨で一ヶ月延期になって、先週の土曜にあった。

日文協の時にスーパーもちづきから色々買ったのが良いタイミングで、招待券をいただいたので、今年は久々に三脚を持って良い席で観覧。

上の写真の中にも液晶の光が写っている。

携帯電話やゲーム機で写真を撮る時代だ(勿論私もデジカメ)。

それはそうと、花火を普通に手持ちのカメラで撮ったらぶれるし、暗いからきれいに写らない。

高感度のカメラでシャッター速度を短くしても、カメラをしっかり固定して長時間露光しても、我々の見ている(と思っている)花火とは別のモノがのこる。

花火が面白いのは、空間的な広がりと時間の記憶とを“同時”に知覚して、一つの物として見ている、ということがあるように思う。

そういう意味では、同時に鳴っている様々な音と、消えたはずの前の音との繋がりを意識している音楽鑑賞にも似ている。

機械の“認識”の方が“正確”なんだけれど、我々は、そんな物を見て(聴いて)いるのではない。

と、まぁ、理屈っぽく言うこともないんだけれど、花火を見にいって写真を撮ろうと思うと、そういうことを意識しないわけに行かない。

これも、もう20年近く前のことなんだけれど、たまたま通りかかった銀座(多分、ハンターにレコードを買いに行ったんだと思う。今もあるのかな)のギャラリーで井上明という人の写真展を見た。

衝撃。

花火から“輪郭”を奪う。

自由な露光。カメラ回してる??

写真集はないらしいので、取りあえずポストカードを買った。

今、この人の作品はネットで観られる。

進化してるなぁ。

パノラマ的“全景”の方向にも展開しているが、やっぱりメインは“外周”のない、つまり、銀河系の内側のような世界。

それだけで、もう、自分が何を見ているのか解らなくなってしまう。

というか、この人は、最初っからこう見えていたんだろうか。

それとも、写真というメディアによって認識させられた結果なのか。

こういう衝撃は記憶に残るし、自分の認識や表現に影響を与える。

真似をしたって出来っこないんだけれど、そういう記憶が遠くの方にあると花火を見た時呼び出される、という感じ。

勿論、花火だけじゃなく、自分が観ている物、みえているもの。全部。

*ははは。カメラのせい、にしたいけれど、まぁ、こんなもんです。

前の記事に書いたように、ふとしたことでクインシー・ジョーンズの伝記映画(?)を見た。

そこから、『we are the world』の20周年記念盤DVDをみて、“その後”のこととか、またまた色々感心。

全部無償。これがチャリティ。

それにしても、知らなかったことが多すぎ。

それからそれ、色々思い出すことが多い。

TVドラマ『ルーツ』の最後、アレックス・ヘイリーが稗田阿礼のような語り部から、クンタ・キンテの話を聴くところは、少年時代の私にものすごく強烈な印象を与えたんだよなぁ、と思って、DVDセットを安く購入して早速最後を見たら、南北戦争が終わって自分の土地を手に入れるまでで終わっている。

続編を見たんだ、と気づく(妙に憶えている『あしながおじさん』のエピソードも続編だろう)。

アメリカの黒人たちにとって、この100年も、それ以前と同じくらい辛かったと思う。

で、こっちのDVDは日本盤が無いらしいのだけれど、youtubeに最後の所があった。

Happy End of Roots the next generations Part 1/2 ・ 2/2

ここを見るだけでいろんな事が甦ってくる。

別に、これを見たから歴史学に興味を持った、とは言わないけれど、やっぱり確実に影響は受けてるな。

『we are the world』の収穫の一つは、ハリー・ベラフォンテを再認識させられたこと。

この人は筋金入りの活動家らしい。

「バナナ・ボート」もだけど、「さらばジャマイカ」、『みんなの歌』の曲の中でも特別お気に入りだった。

だから、原曲とは違うようだけれど、日本語の歌詞はこれ。

ついでに、びっくりしたのが、ベラフォンテのとなりでダン・エイクロイドが歌っているという……。どういう基準で選んだんだろう……。

あぁ、また別のことを思い出した。

『みんなの歌』歌詞リストの、「さらばジャマイカ」の下の方に「想い出のグリーン・グラス・オブ・ホーム」が出てくる。

ホントの歌詞はここで終わりじゃない、と言うのを識ったのは最近のことで、えらく驚いた。

次から次。

色々思い出すのは年を取ったからなんだろうなぁ。

9月だ。

傍観者もそろそろ当事者にならねば(って、遅すぎ)。

http://myhome.cururu.jp/noeru1976/blog/article/91002772549

うらやましいです。私は花火中が会議中だったりして。

音は賑やかなので、脳内花火大会でしたよ(泪)。

花火の立体写真がないものかふと思いました。

あと、友人が飛行機から花火を見たのが忘れられないと言っていました。

夏も終わりますね。

初めてです。

夏が短かったですね。

そして、しぞーか式さんは、いつにもましてご多忙だったはず。

お疲れ様です。