65.㋹会

戦後、生還した元特幹隊員や関係者が集まって特幹隊及び海上挺進戦隊を偲び、戦没者を追悼する会が様々できた。

その中で、主だった会について述べていきたい。

なお、今まで海上挺進戦隊員の名前は仮名で表現してきたが、この章からは、登場人物は実名で記述することにする。

これから出てくる資料との関連性を明確にするためである。

65.1.慰霊碑建立運動の始まり

江田島幸ノ浦の地に「海上挺進戦隊顕彰碑」を建てようと決意した男がいた。

元海上挺進戦隊第二十七戦隊群長古賀清隆(後に一成と改名)である。

昭和36年(1961年)6月、古賀は江田島幸ノ浦の地に、町及び地区の同意を得て慰霊碑建立の運動を開始した。

古賀は同じ二十七戦隊の吉田浩次、伊藤正と連絡を取り合い、まず第二十七戦隊の戦死者と生存者の名簿作りに取りかかった。

昭和38年(1963年)そして、古賀清隆は、元第十教育隊長斉藤義雄を中心とし、吉田浩次、皆本義博等と相計り活動を進めた。

佐伯文郎元船舶司令官とも連絡をとり、顕彰碑建設目標を昭和42年4月1日と定めた。

第十教育隊

広島県江田島の幸ノ浦にあった、㋹の訓練及び集結地として作られたもので、第一次幸ノ浦第十教育隊長は松山作二中佐。

後に小豆島の船舶特幹二期生の部隊長となる。

斉藤義雄

小豆島の西側にある豊島で訓練主任として研究と挺進戦隊員の教育訓練を行った。

後に第二次幸ノ浦第十教育隊隊長に就任、少佐。

佐伯文郎

昭和19年(1944年)7月、船舶司令官兼陸軍運輸部長に転任。

昭和20年8月の原爆投下を受け、第2総軍により広島警備担任司令官に任命され、原爆負傷者の救護・救援活動を指揮した。中将。

広島原爆投下時爆心から約 4.8km離れていたため、広島の中で唯一軍隊としての機能を保っていたのは陸軍船舶部隊(通称暁部隊)だった。

その司令官、佐伯文郎は、広島が壊滅したことを知るや、原爆炸裂後1時間も経たずして、「本務を捨てても広島市の救護に立て」と全隊に出動命令を出した。

少年兵たちも㋹等に乗り、広島市内へ急行し、道路上のガレキの撤去や被災者の看護、遺体の処理に従事した。

昭和41年(1966年)11月1日に「陸軍海上挺進隊顕彰碑建設委員会」(広島県安芸郡江田島町役場総務課内)が設立し、会名を㋹会と称した。

同時に募金要項を決定し募金を開始した。(目標額80万円)

<委員会メンバー>

会長 松山作二

委員長 斎藤義雄

副委員長 岡村武男、金子昌功、菅原久一、富田稔

顧問 青井義治、荒尾興功、内山恵太、坂清、佐伯文郎。中岡重成、永野巖雄、中浜吾祐、西浦節三、馬場英夫、檜山袖四郎、馬渕新治, 三吉義隆, 渡辺 隆

専任幹事

(地元) 貝原淳太、鯨井清治、古賀清隆、和田功

(東京) 儀同保、藤堂高豐、中島巖、皆本義博、吉田浩次、永井量雄、浅田種夫

(大阪) 大谷久夫

(九州) 大久松、藤沢正雄、前田力敏

幹事 各戦隊代表者1名

65.2.㋹会報

昭和42年(1967年)4月20日に㋹会第1号を発行した。

この会報の中で、顕彰碑建設予定時期を9月頃と報告した。

顕彰碑建設の募金状況

㋹会報で昭和42年3月末時点での募金額は、249,500円と報告したが、目標額には大きく届かなかった。

このため建設時期を半年遅らせたものと思われる。

特幹隊をしのぶ会

昭和42年5月に㋹会は「船舶特幹隊を偲ぶ集い」を提案し、その実行に向けて活動を開始した。

また、同時に㋹会の顧問である中岡重成(元船舶特幹隊本部付)は特幹一期生への顕彰碑建立の呼びかけを提唱し、住所調査を開始した。

65.3.「特幹隊をしのぶ会」の挙行と「若潮会」の結成

(以下、「若潮会」会報から抜粋)

昭和42年8月13日、「特幹隊をしのぶ会」が小豆島土庄町で開催され、北は北海道、南は奄美大島からの約240名が参加した。

会の次第はまず特幹隊関係者の戦没者(1,356名)の霊を慰める式を11時より公民館ホールで挙行。

原久夫氏(元隊本部材料勤務)の司会で、儀同保準備委員(一期生・第二戦隊)の開会の辞、全員起立し戦没者に対する黙祷のあと、神尾守好(一期生・第十六戦隊)の追悼の辞が朗読された。

ついで この集会をもつに至った経緯につ いて中岡重成準備代表委員(元隊本部)より挨拶があり、この集会に関し種々御努力頂いた地元の笠井氏、和田功氏(三期生・在広島)等の労に感謝の辞が述べられ、また来賓として土庄町議の中橋氏から、今後も会合について出来る限り協力を惜しまない旨挨拶があったあと、特幹隊各期各海上挺進隊、内地在留隊員等の戦斗告が為され、第一戦隊から第十九戦隊までの、沖縄、台湾、 比島における凄惨な戦斗状況と、戦隊員の受けた甚大な戦没者数などの報告が生々しく語られ、参会者に深い感銘と新たな悲しみをさそった。

この報告のあと儀同準備委員から、今後の運営について動議が出され

(イ)この集会を機に恒久的な会を発足させたい。

(注釈)この会は後日「若潮会」と名付けられた

(ロ)特特幹隊の各期・各隊の戦斗状況などを相互並びに戦没者遺族に知らせるため特幹隊の記録を編纂発刊したい。

(ハ)現在行われている幸ノ浦海上挺進隊慰霊碑建設に積極的に協力し、その後小豆島に特幹隊戦没者慰霊塔を建設したい。

との三項目について、全員の賛成を以て決定をみた。

この後古賀氏(二十七戦隊)より幸ノ浦に予定の慰霊碑の設立趣旨の説明が為され、全員拍手を以て諒承した。

式後旧特幹隊兵舎(現在東洋紡 淵崎工場)に工場側の特別の取いで参観が許され、昔の衛兵所、集会所、練兵場などを感慨深く眺め、広場で全員の記念撮影を行ったあと、三台のバスに分乗し、二次会会場たるニュー観海に向った。

ニュー観海では儀同準備委員の司会で、元幹隊一期生在隊当時の第一中隊長であった伊藤亀代三 氏(新潟県新発田市在住)の挨拶のあと、同じく第六中隊長であった松本勇氏(兵庫県姫路市在住)の発声で乾杯を行い、各自旧中隊又は戦隊最寄りのテーブルでビールを汲み交しながら、特幹隊当時生活の懐古談、苦しかった戦地での生活、亡き友の追憶話に話題 はつきず、定刻の三時が過ぎても去り難く、更に小豆島に一泊して 語り明かす者も多数であった。

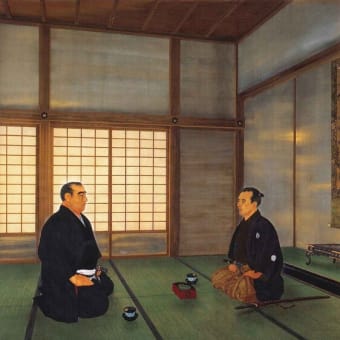

<昭和42年8月13日 海上挺進第第四戦隊の隊員たちの写真>

<続く>