不燃材料に関連して、内装制限の緩和の付いて

スレート葺き倉庫の屋根の葺き替え工事で、現在「石綿スレート」は不燃材料から外れているので、葺き材を何にするかを検討している中で、以前投稿した「内装制限の緩和」に付いての文章に、表現不足と加筆が必要な所が有ったので、加筆して再投稿します。 この「内装制限の緩和」に付いての文章は、4年程前に「福岡インテリアコーディネーター協会」の会報誌のために書いたものです。 葺き材の検討の結論は、現在では、不燃材料の「繊維強化セメント板」で旧来のスレートタイプの物が市販されていました。(情報不足でした)

キッチンのコーディネイトが変わる

オープンキッチンにして垂壁をなくしてもリビングの壁や天井を木で仕上げられる、

インターハウス捷 伊藤捷治

平成21年の4月1日施行になった内装制限の緩和[正確には、準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める件 (平成21年国土交通省告示第225号)]については、すでに知っているとは思いますが、少し検討してみたいと思います。(これはあくまで、条文を読んでの私の解釈です)

火気使用室の内装制限については今までと変わるものではありません、皆さんが良く知っている通りです。今回の緩和は火の回りの不燃化をきちんとすれば、それ以外の所は難燃材の仕上げで良いと言うことです、もちろん天井から50㎝の垂壁も不要です。

*適用の対象となる火気使用室は

階数が2以上の一戸建て住宅で最上階以外に火を使う設備の有る部屋。[一戸建て住宅でも、住宅としての用途以外に使用する部分の面積が大きい兼用住宅(住宅以外に使用する床面積の合計が延べ面積の2分の1を超えるもの又は50㎡を超えるもの)と無窓居室(ここでは、施行令第128条の3の2に規定する居室とあるので、排煙上の無窓居室で床面積が50㎡を超える居室で天井又は天井から下方80㎝以内の開放できる面積の合計がその部屋の床面積の50分の1未満のもの)はこの告示の適用対象外です]

*適用の対象となる火気使用設備

一戸建て住宅(ログハウス等の木材を内装に使用しているものも含む)において加熱の状況が比較的よく把握できる、一般的な火気使用設備として、コンロ、固定式ストーブ、壁付暖炉、いろり、が適用対象です。今回はコンロについてのみ検討します、この告示での対象となるコンロは、専ら調理のために使用するもので、1口における1秒間当たりの発熱量が4.2キロワット以下のものに限られます。

*緩和の為の大前提

コンロ(レンジではなく、一つ、一つの加熱部)の中心から半径25㎝(直径50㎝)の円で高さ80㎝の円筒形の範囲内の部分は天井、壁を柱、間柱、胴縁、野縁等の下地材を含め特定不燃材料(別添1)でしなければなりません。回り縁、窓枠、見切り材等これらに類するものがあれば、当然特定不燃材料にしなければなりません。

加熱部が一つだと単純な円筒形だけど二口だと短径50㎝の楕円形みたいな形になるし、それぞれの加熱部から半径25㎝の範囲内かどうかを考える。まあ、コンロから80㎝の高さに天井が有る事はないだろうし、一般的な奥行き65㎝のシステムキッチンでは三口の奥の加熱部から壁まで27㎝くらい有るので、下地まで不燃材でと言うことはないと思います。『加熱部から25㎝の確認は必ず自分自身で確認することです』

*緩和の条件は、イ、ロ、ハ、の三つがあります。

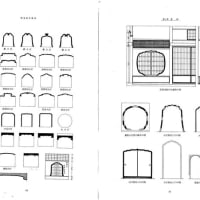

イ 加熱部の中心点から天井までの垂直距離が235㎝以上ある場合

加熱部(一つ、一つ)の中心から半径80㎝で高さ235㎝の円筒形の範囲内【この範囲内のことを 『コンロ可燃物燃焼部分』と言い、この範囲内に有る回り縁、窓枠、見切り材等は特定不燃材料でしたものに限ります(だからこの範囲内に回り縁、見切り等は設けない様な仕上げにする)】に有る壁は、次の(1)又は(2)に定めるところによります。

(1) コンロ可燃物燃焼部分の柱、間柱、及び下地を特定不燃材料とした場合、特定不燃材料ですること。〔これ は条文です、ようは、下地を特定不燃材料でしていれば、仕上げ材は、特定不燃材料であればその材の厚みは問わない、と言うことだと思います。〕

(2) (1)に規定する場合以外のときは、次の(い)~(は)までのいずれかに該当するものですること。〔つ まり、下地が特定不燃材料でない場合(い)~(は)までのどれかでしなさいと言うことです〕

(い) 厚さが12.5㎜以上のせっこうボードを張ったもの

(ろ)厚さが5.6㎜以上の繊維混入ケイ酸カルシュウム板又は繊維強化セメント板を2枚以上 張ったもの

(は) 厚さが12㎜以上のモルタルを塗ったもの

ロ 加熱部の中心点から天井までの垂直距離が235㎝未満の場合

壁は = 加熱部の中心点から半径80㎝の円で天井までの円筒形の範囲内を、イの(1)又は(2) に定めるところの不燃化にします。

天井は = これは、ちとややこしいのですが、加熱部の中心点の垂直上方に有る

点から、235㎝から加熱部中心点から天井まで距離を減じた数値を

半径とした円の部分をイの(1)又は(2)に定めるところにより、

不燃化にしなければなりません。

例えば、天井高が240㎝、コンロの高さ85㎝の場合

コンロから天井までの距離は 240-85=155

これを235㎝から減じると 235-155=80

よって、加熱部の中心点の垂直上方の点を中心とする、半径80㎝の

円の範囲内をイの(1)又は(2)に定める不燃化にしなければなりません。

計算してみると解りますが、天井が高くなると半径は小さくなり、低くなると半径は大き くなります ハ これは緩和の為の前提と同じ事が書いてあります。 ニ いよいよ緩和措置ですが、前段の緩和条件のイ~ハの規定による不燃化を行えば、イ又はロに規定す る部分以外の部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げえを難燃材料(別添4)又は平成12年建設省告示第1439号第1第2号に規定する木材等ですることができる。ここで言う木材等とは、木材、合板、構造用パネ ル、パーティクルボード、繊維版でこれらの表面に、防火上支障がないような措置をした上で壁紙を貼った物も含みます、

告示1439号第2では第1第2号に規定する木材等に係わる部分の仕上げ

を次のように定めています。

(1) 木材等の表面に、火炎伝播を著しく助長するような溝を設けないこと。

(著しく助長するような溝については、このよう溝を設けてはいけないと言う規定はあるのですが長くなるので省きます、あまり深い溝や幅の広い溝を縦方向に付けないほうが良いようです)[ 参考文献(財)日本建築センター企画の「住宅の内装防火設計マニュアル」の12p~13p]

(2) 木材等の取付方法は次のイ又はロのいずれかとすること。ただし、

木材等の厚さが25㎜以上である場合においては、この限りでない。

* 柱、梁は、部屋内に露出していても良いと言うことです。

イ 木材等の厚さが10㎜以上の場合にあっては、壁の内部での火炎

伝播を有効に防止することが出来る様に配置された柱、間柱その他

の垂直部材及び梁、胴縁その他の横架材(それぞれ相互の間隔が

1m以内に配置されたものに限る。)に取り付け、又は難燃材料の

壁に直接取り付けること。

* 壁の内部を火炎が天井裏や横方向に広がらないように、間柱又は胴縁等で水平、垂直方向共、1m以内 で区画すれば、10㎜以上の板なら直接取り付けることが出来ると言うことです。しかし、RC造の内壁なら可能ですが木造ではかなり難しいと思います。

ロ 木材等の厚さが10㎜未満の場合にあっては、難燃材料の壁に直接

取り付けること。

* これがこの緩和措置の一番肝心なところですが、規定に従って

不燃化さえすれば、壁は、難燃材料の下地に直接取り付けるのあれば薄い合板で仕上 げてもかまわないと言うことだとおもいます。

- 条文に明記されてないことを調べてみました。

以下は(財)日本建築センター企画の「住宅の内装防火設計マニュアル」に拠るものです。

1 電磁誘導加熱式調理器(IH)は、電磁誘導で加熱・調理するものであり火気を使用しないことなるため、原則として内装制限の適用はないものとして扱われている。とあります、しかし、消防法及び火災予防条例等の規制があるかもしれないので要注意です。それと、過去に、IHコンロを将来ガスコンロに替えることが、あるかもしれないので内装制限を適用すると言われた自治体もあるので、夫々の自治体で確認する必要があるとおもいます。

2 レンジフード、吊戸棚は内装制限の対象にはなりません、しかし、容易に着火しないような材料を選択することが望ましい。とあります。

3 対面キッチンのカウンターや笠木も内装制限の適用を受けません。「回り縁、窓台その他これらに類する部分」にも該当しないものとして取り扱って良いようです。

4 それから重ねて書きますが、イ~ハの規定による不燃化を行えば、イ又はロに規定する部分以外の部分の壁も天井も難燃材の仕上げにして構わないと言う事です、勿論、難燃材には木材等を含みます。

別添 1

特定不燃材料 平成12年5月30日 建設省告示第1400号

改正 平成16年9月29日国土交通省告示1178号

l 特定不燃材料には、下記の不燃材料の内「9・アルミニウム」「11・ガラス」は含ま れません、ようは、特定不燃材料は、アルミニウムとガラスを除いた15種類になります。

不燃材料を定める件

不燃材料は次の1~17になります

1 コンクリート

2 れんが

3 瓦

4 陶磁器質タイル

5 繊維強化セメント板

6 厚さ3㎜以上のガラス繊維混入セメント板

7 厚さ5㎜以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板

8 鉄鋼

9 アルミニウム

10 金属板

11 ガラス

12 モルタル

13 しっくい

14 石

15 厚さが12㎜以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6㎜以下

のものに限る。)

16 ロックウール

17 グラスウール板

* 平成16年の改正で、石綿スレートが不燃材料で無くなりました。ただし、この告示

の施行日の前に製造されたもの、又は輸入された石綿スレートは、この告示の施行後

も、なお不燃材料とみなす、そうです。

* 旧来の石綿スレートは不燃材料ではなくなりましたが、現在、不燃材料の繊維強化セメント板で、旧来のスレートと同じ形状の物が製造されています。

別添 2

準不燃材料 平成12年5月30日 建設省告示第1401号

準不燃材料を定める件

第1 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間建築基準法施行

令(以下「令」という)第108条の2各号(別添3)に揚げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。

1 不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後

20分間令第108条の2各号に揚げる要件を満たしているもの。

2 厚さが9㎜以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6㎜以下のも

のに限る)

3 厚さが15㎜以上の木毛セメント板

4 厚さが9㎜以上の硬質木片セメント板(かさ比重が0.9以上のものに限る)

5 厚さが30㎜以上の木片セメント板(かさ比重が0.5以上のものに限る)

6 厚さが6㎜以上のパルプセメント板

第2 通常の火災による加熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令第108条の

2第一号及び第二号に揚げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。

1 不燃材料

2 第1第2号から第6号までに定めるもの

別添 3

建築基準法施行令第108条の2 (不燃性能及びその技術的基準)

法第2条第9号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の災による加熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、第1号及び第2号)に揚げる要件を満たしていることとする。

1 燃焼しないものであること。

2 防火上有害な変形、溶解、き裂その他の損傷を生じないものであること。

3 非難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

別添 4

難燃材料 平成12年5月30日建設省告示第1402号

難燃材料を定める件

建築基準法施行令第1条第6号の規定に基づき、難燃材料を次のように定める。

第1 通常の火災による加熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間建築基準法施行

令(以下令という)第108条の2各号に揚げる要件を満たしている建築材料

は、次に定めるものとする。

1 準不燃材料のうち通常の火災による加熱が加えられた場合に、加熱開始

後10分間令108条の2各号に揚げる要件を満たしているもの。

2 難燃合板で厚さが5.5㎜以上もの。

3 厚さが7㎜以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.5㎜以下のものに限る)

第2 通常の火災による加熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間令第108条の

2第1号及び第2号に揚げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるもの

とする。

1 準不燃材料

2 第1第2号及びだい3号に定めるもの。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます